在中国传统相学中,身体各部位的痣被赋予了深刻的命运寓意,其中“上吊痣”因其特殊的位置和凶兆象征备受关注。这类痣通常位于颈部右侧,传统命理认为其与意外灾祸、非正常死亡相关联。随着现代医学与心理学的发展,人们开始以更理性的视角审视这类痣相学说。本文将从痣相学的理论基础、上吊痣的具体位置解析、文化演变及科学视角等多个维度,探讨这一现象的深层内涵。

一、痣相学的凶吉判断原则

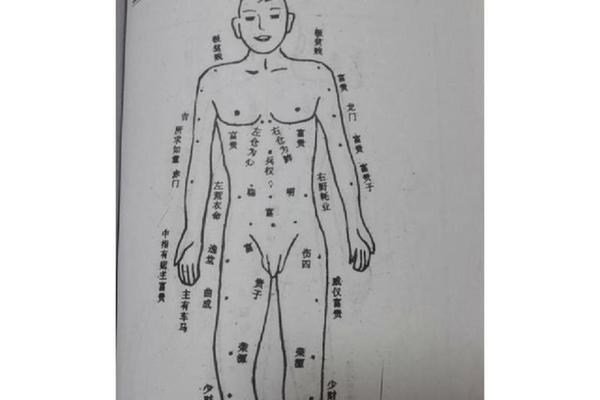

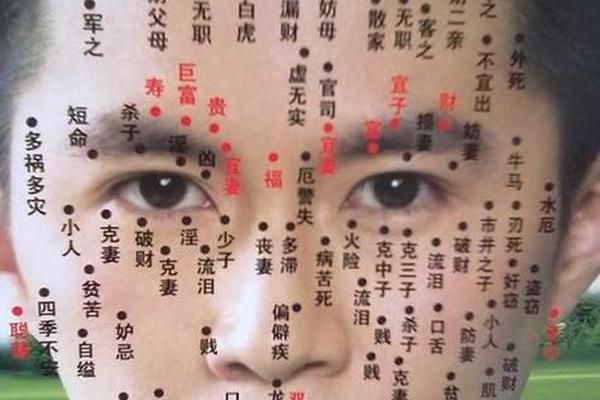

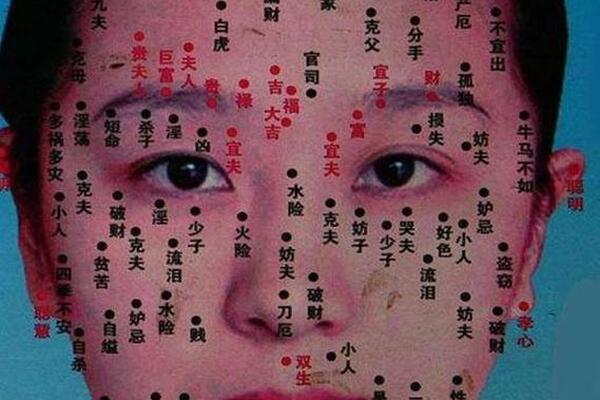

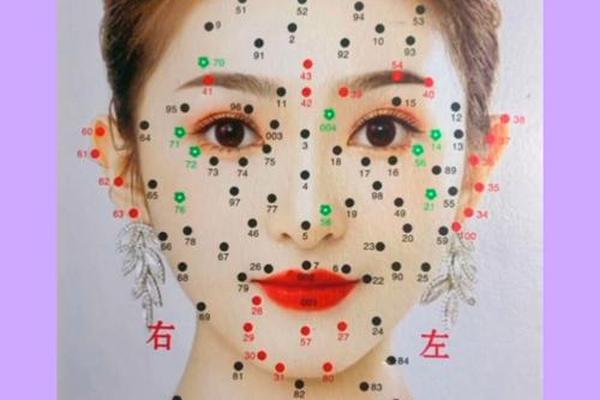

传统痣相学将痣分为显痣与隐痣,显处多凶而隐处多吉,这一原则贯穿于相学理论体系。例如耳垂、掌心等隐蔽部位的痣常被视为福运象征,而面部、颈部等显眼位置的痣则多被归为凶兆。上吊痣位于颈部右侧,属于显痣范畴,因此在古代相书中被标记为“大凶”。

痣的颜色与形态也影响其吉凶属性。红痣通常代表祥瑞,黑痣则多与灾厄关联。但上吊痣的特殊性在于,其凶性判断不仅基于颜色,更强调位置与人体气血循环的关系。相学理论认为,颈部是“气血之枢”,此处长痣会阻断运势流通,尤其是右颈侧对应“白虎位”,象征意外灾劫。这种解释融合了中医经络学说与阴阳五行思想,形成独特的命理逻辑。

二、上吊痣的位置解析与象征

从解剖学角度看,上吊痣多位于胸锁乳突肌中段至锁骨上窝区域,这一位置在相学中被划分为“水厄区”与“意外区”的交界。古代文献记载,此处有痣者易遭溺水、绞刑等“非命之灾”,明代《麻衣相法》更直接将其命名为“缢首纹”,认为其预示自缢倾向。

文化语境强化了该痣相的凶险象征。例如清代《相理衡真》记载:“右颈见黑痣,主刑狱刀兵之厄”,将痣相与司法灾祸相联系。民俗中甚至衍生出“点痣改运”的仪式,要求用朱砂覆盖黑痣以“镇煞”。值得注意的是,女性上吊痣的解读更具性别色彩,常与“克夫”“损子”等批判捆绑,反映出传统社会对女性身体的规训。

三、现代科学视角的重新审视

皮肤医学研究表明,痣的本质是黑色素细胞聚集,其位置与颜色由基因和紫外线暴露决定,与命运无必然关联。颈部因日常暴露于阳光,更易出现色素沉积,这或可解释为何该区域“凶痣”记载较多。一项针对500例颈部痣的临床研究显示,98%的案例无病理特征,仅有2%存在癌变风险,且与颜色深浅相关。

心理学领域则从认知偏差角度解释痣相信仰。确认偏误(Confirmation Bias)使人们更易记住“应验”案例,而忽略大量反例。例如某案例中,颈部有痣者因车祸去世,其家属归因为痣相凶兆,却忽视当事人酗酒驾车的直接诱因。这种归因方式反映了人类对不确定性的本能恐惧,以及寻求因果解释的心理需求。

四、文化演变与当代实践

当代命理实践中,上吊痣的解读呈现去极端化趋势。部分相师将其重新诠释为“压力预警信号”,建议佩戴护身符而非点痣。社交媒体上流行的“改运妆容”则用遮瑕膏覆盖痣点,既满足审美需求又兼顾心理安慰,这种“实用主义”策略折射出现代人对传统信仰的工具化利用。

在医疗美容领域,点痣已成为标准化服务。激光祛痣术前需进行皮肤镜检测,区分普通痣与黑色素瘤。值得注意的是,约30%的求美者仍会咨询痣相寓意,医生需兼顾医学指导与心理疏导。这种跨界对话揭示出传统文化与现代科学的微妙博弈。

总结与建议

上吊痣的凶兆象征,本质是传统文化对生命无常的隐喻式表达。在现代社会,我们既需尊重其文化价值,也应秉持科学精神理性看待。建议公众定期进行皮肤检查,对突然增大、变色的痣及时就医;学术界可开展跨学科研究,探讨痣相信仰的社会心理机制。未来研究可结合基因检测技术,分析特定位置痣的遗传特征,为传统相学提供实证依据。在传统与现代的对话中,我们或许能找到更具包容性的人类认知范式。