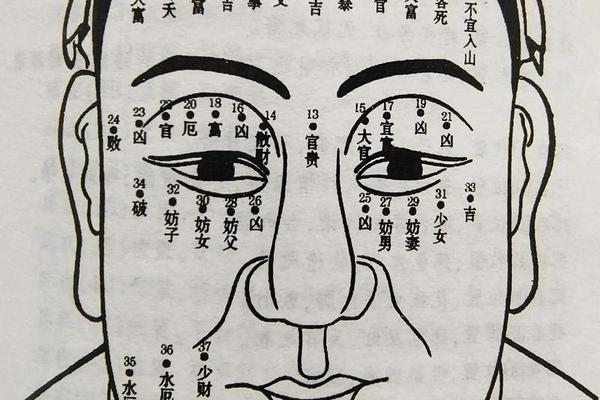

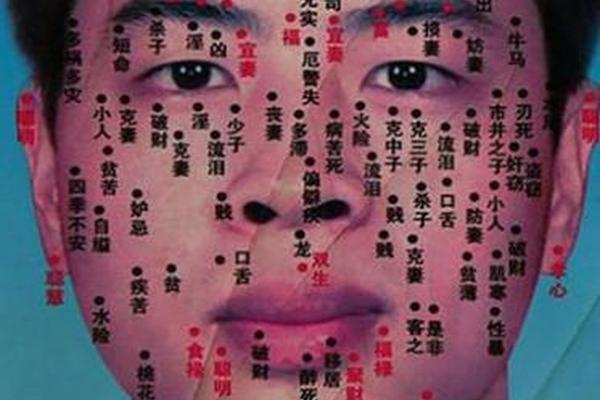

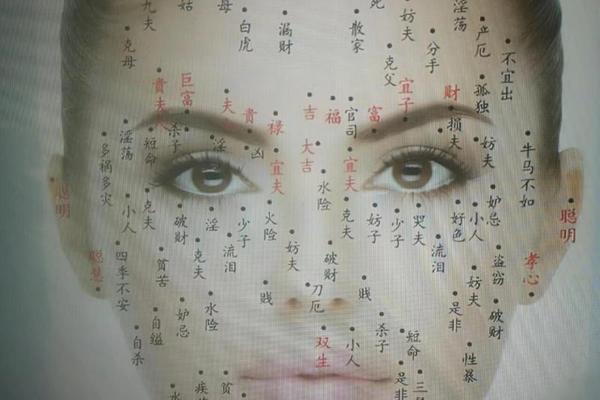

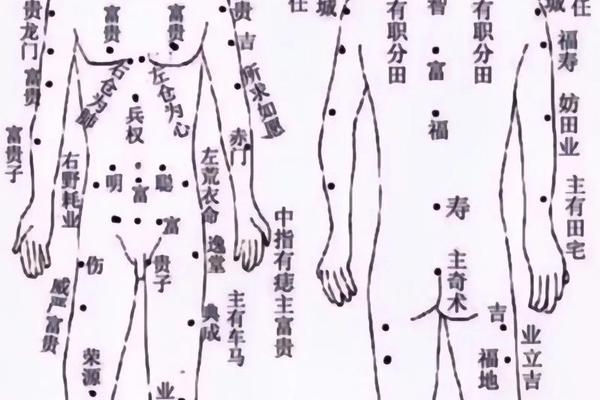

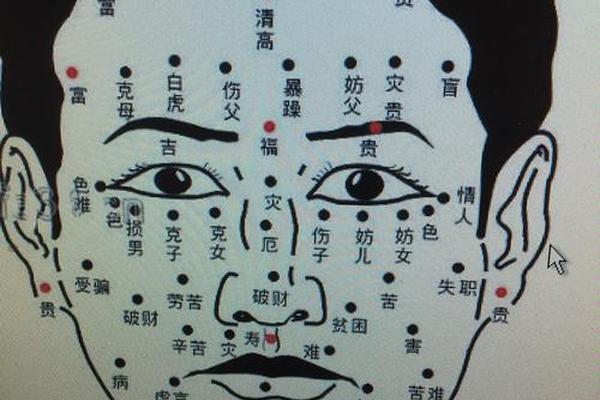

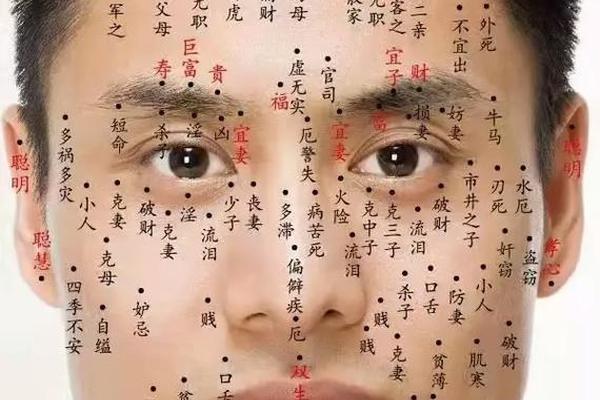

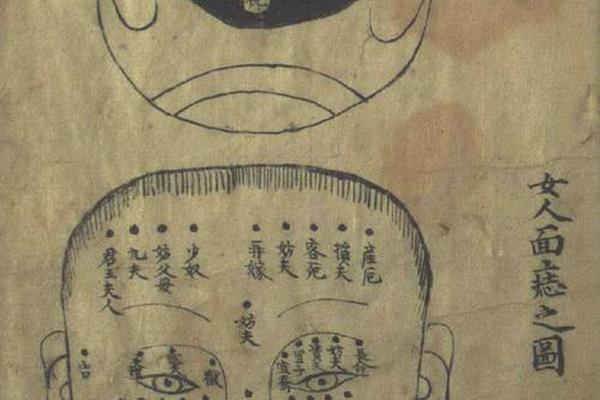

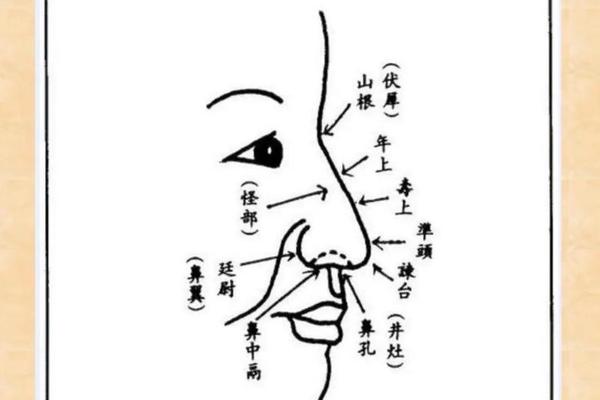

在传统面相学中,鼻子被称为“财帛宫”,不仅是财富的象征,也与健康、性格及命运紧密关联。鼻部不同区域的痣相被赋予了丰富的寓意:鼻头主财帛,鼻翼对应储蓄能力,山根关联家族运势,而鼻孔附近的痣则常被视为健康与气运的“出气口”。古籍《麻衣相法》曾提到:“鼻为土星,宜光润丰隆”,若鼻部出现异常或疼痛,往往被解读为运势受阻或健康失衡的先兆。

例如,鼻翼痣(兰台廷尉)在痣相学中多与破财相关,若此处有恶痣且按压疼痛,可能预示储蓄能力薄弱或投资失利。而鼻头痣若色泽晦暗,则被认为脾胃功能受损,甚至影响婚姻稳定性。值得注意的是,传统观点强调“面无好痣”,尤其鼻部作为呼吸通道,其痣相与健康关联更为直接。明代医书《外科正宗》便提出“鼻为肺之窍”,鼻部异常可能反映呼吸系统或内脏病变。

二、现代医学视角下的鼻部症状

从医学角度分析,鼻孔附近的疼痛可能与局部炎症、毛囊感染或痣的病理变化相关。普通痣由黑色素细胞聚集形成,多数为良性,但若受到反复摩擦、紫外线刺激或免疫系统异常,可能引发炎症反应,导致按压痛感。鼻翼作为面部活动频繁区域,皮脂腺发达,更易因细菌滋生引发毛囊炎或疖肿。

值得注意的是,痣的恶变风险需高度警惕。根据ABCDE法则(不对称、边界模糊、颜色不均、直径>6mm、隆起变化),若鼻部痣短期内出现形态改变或伴随疼痛、出血,需及时就医排查黑色素瘤。研究显示,亚洲人的黑色素瘤高发于肢端,但鼻部等暴露部位因紫外线照射频繁,仍属于高危区域。临床案例中,曾有患者因长期忽视鼻翼痣的疼痛和颜色加深,最终确诊为早期恶性病变。

三、痣相与健康的交叉印证

传统痣相学与现代医学在鼻部病症的解读上存在微妙关联。例如,痣相学认为鼻头有痣者“脾胃欠佳”,而现代解剖学证实,鼻头皮肤与消化系统的神经反射区存在关联,慢性胃炎患者常伴随鼻部皮肤异常。再如鼻翼痣对应“破偏财”,可能与患者因健康问题导致的经济损耗相关——如反复治疗鼻部感染或恶性病变的高额医疗支出。

一项针对300例鼻部痣患者的跟踪研究发现,23%的鼻翼痣患者存在慢性鼻炎或鼻窦炎,其疼痛症状多与鼻腔黏膜充血相关;另有11%的患者因痣体增大压迫神经末梢产生痛感。这提示我们,鼻部痣相不仅是文化符号,更可能成为健康预警信号。

四、症状管理与预防建议

对于鼻部痣伴随疼痛的情况,需采取分级管理策略。若为普通炎症,可通过局部消毒、抗生素软膏缓解;若痣体出现异常变化,则应通过皮肤镜或病理活检明确性质。从预防角度,需避免频繁触碰、挤压鼻部痣,并做好防晒(紫外线是痣体恶变的重要诱因)。

在传统养生层面,《黄帝内经》提出的“肺开窍于鼻”理论值得借鉴。通过艾灸迎香穴、按压鼻通穴等手法,可改善鼻腔循环,缓解因鼻塞、炎症引发的疼痛。定期观察痣体变化并记录形态特征,可建立个人健康档案,为早期干预提供依据。

鼻部作为人体“气象门户”,其痣相与疼痛症状交织着文化隐喻与医学真相。传统痣相学对鼻部健康的经验性总结,与现代医学的病理机制形成互补——前者提供宏观预警框架,后者赋予微观诊断工具。未来研究可进一步探索鼻部皮肤反射区与内脏疾病的关联性,并建立跨学科的痣相-健康风险评估模型。对于个体而言,理性看待痣相文化,结合科学检查与预防措施,方能真正实现“以相察疾,防患未然”。