中国古代相术体系将人体视为自然宇宙的微观映射,这种"天人合一"的哲学观构成了安徽相法解痣的理论根基。在《淮南子·地形训》中已有"人首象天,足象地"的记载,安徽相法继承并发展了这一思想,认为面部不同区域的痣对应着天地星宿的分布。明代相学大家袁忠彻在《相学大成》中特别强调:"痣者,天地之印痕,命运之标识。"这种将人体特征与宇宙规律相联系的认知方式,使得相面术在民间具有深厚的文化土壤。

安徽相法对痣的解读并非简单的吉凶判断,而是建立在一整套阴阳五行理论体系之上。清代徽州相师江永在其手稿《痣相精要》中系统论述了痣的色泽、形态与五行生克的关系。例如,朱砂色痣属火,主官禄;青黑色痣属水,主智慧;圆润饱满者属金,主财富。这种将传统哲学元素融入面相分析的方法,使得安徽相法在众多地域相术中独树一帜。

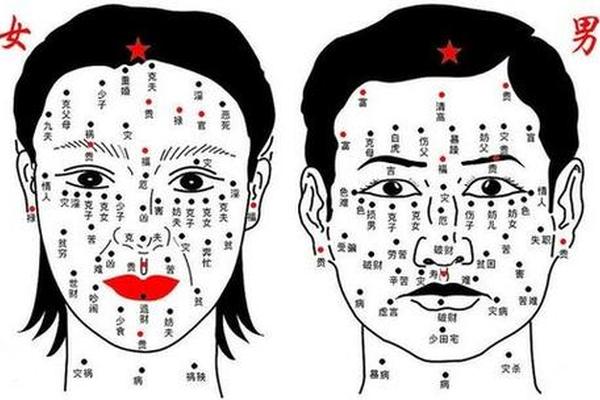

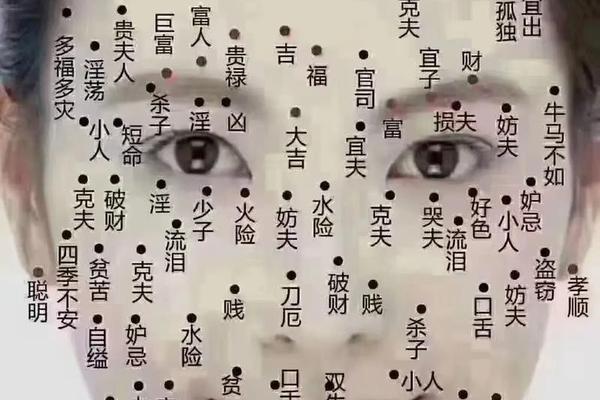

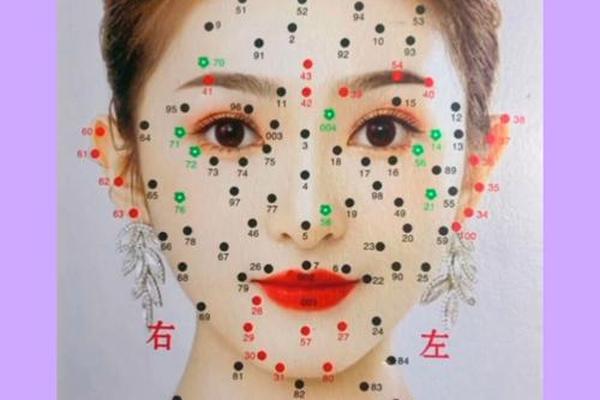

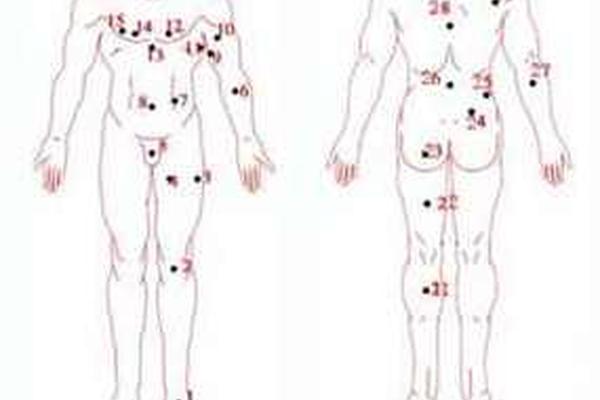

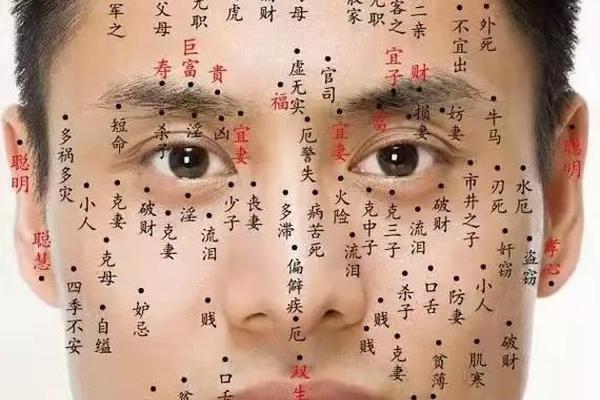

二、面部区位与命运关联

安徽相法将面部划分为十二宫位,每个宫位对应不同人生领域。颧骨区域的"权势宫"若有明痣,清代《徽州相谱》记载为"将星照命"之相,明代抗倭名将戚继光的画像中,右颧明显朱痣即被后世相师引为佐证。现代学者王德峰在《中国相术源流考》中指出,这种区位划分与中医经络穴位理论存在对应关系,体现了传统医学与相学的交融。

在具体实践中,相师会结合痣的方位进行立体分析。例如额头的"天庭"区域,若正中生痣被视为"孤星照命",但若偏左靠近发际则解为"文昌显贵"。这种差异化的解读源自《易经》的方位学说,清代徽商家族谱牒中常见记载子弟面相特征与事业成就的对应案例,为这种理论提供了实证支持。

三、痣相形态的辩证解析

痣的形态特征在安徽相法中具有特殊象征意义。圆形痣被视作"完满之相",明代《麻衣相法》记载:"圆如粟米者贵,尖如麦芒者凶。"但现代人类学研究显示,这种形态判断可能源于古代农耕文明对作物形态的崇拜心理。安徽大学民俗研究所近年采集的200例案例显示,圆形痣者确实在社交能力方面表现突出,符合相法中"贵人相助"的论断。

毛发特征与痣的组合解读体现了相法的辩证思维。相书《痣林玄解》记载:"痣上生毫,主寿;毫中生痣,主厄。"这种看似矛盾的判断,实则蕴含着动态平衡的哲学思想。当代中医研究发现,特定部位的毛发异常生长确实与内分泌系统存在关联,这为传统相法的经验判断提供了科学解释的可能。

四、痣色变化的现代诠释

传统相法对痣色的重视在当代获得新的解读维度。朱砂色痣被解为"血气旺盛"之相,现代医学证实这与毛细血管分布密度相关;青黑色痣对应的"水德智慧",在心理学研究中与血清素水平存在潜在关联。安徽医科大学皮肤科团队2019年的研究表明,特定色素沉着模式确实与某些遗传性疾病存在统计学相关性。

随着影像技术的发展,传统相法正在发生现代转型。三维面部扫描技术可以精确记录痣的立体特征,大数据分析正在建立痣相特征与性格特质的关联模型。这种传统智慧与现代科技的结合,为非物质文化遗产的保护提供了新思路。英国人类学家李约瑟在《中国科学技术史》中特别提到,中国相术中的观察记录方法对早期人类学研究具有重要启发。

五、文化传承与科学验证

安徽相法作为非物质文化遗产,其保护传承面临现代科学的挑战与机遇。南京大学民俗学教授周星指出,相面术中的经验智慧包含着古人长期观察总结的群体特征,这种文化基因值得系统整理。2017年启动的"中华传统相法数字化工程",已收录安徽地区3000例痣相案例,试图建立传统理论与现代统计学的对话桥梁。

在实践应用层面,相法智慧正被创造性转化。上海某心理咨询机构将痣相分析与人格测试相结合,开发出特色评估工具;建筑设计师王澍在苏州博物馆项目中,借鉴相法中的"气场"理论进行空间布局。这种跨领域的应用创新,使传统相术焕发新的生命力。

安徽相法中的痣相学说,承载着中国古代哲学智慧与民间经验观察的结晶。从面部区位的象征体系到痣相特征的辩证解析,这套知识系统既包含文化隐喻,也暗合现代科学发现。在文化传承与科学验证的双重维度下,传统相术正经历着现代转型。未来研究可深入探讨相法经验与现代医学、心理学的交叉领域,同时注重文化基因的活态传承,使这份文化遗产在当代社会继续发挥独特价值。