在移动互联网与人工智能技术深度融合的今天,传统的神秘学与科技碰撞出新的火花。通过手机摄像头拍摄痣相,几秒内便能获得关于性格、命运甚至健康风险的解读——这种看似“赛博玄学”的体验,正通过“拍照测痣相”类APP悄然渗透大众生活。从娱乐化的面相分析到严肃的皮肤癌筛查,技术的边界与科学的可信度交织成复杂的社会现象。

一、技术原理与数据基础

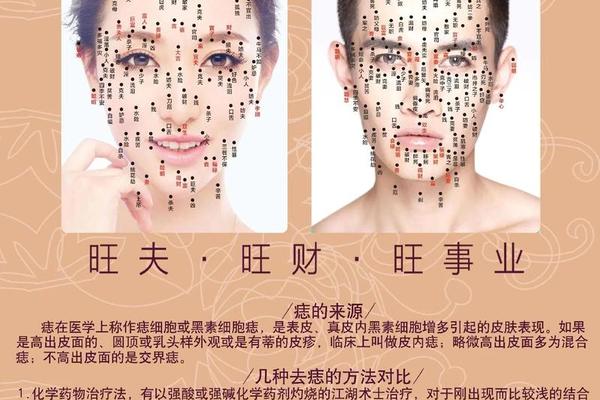

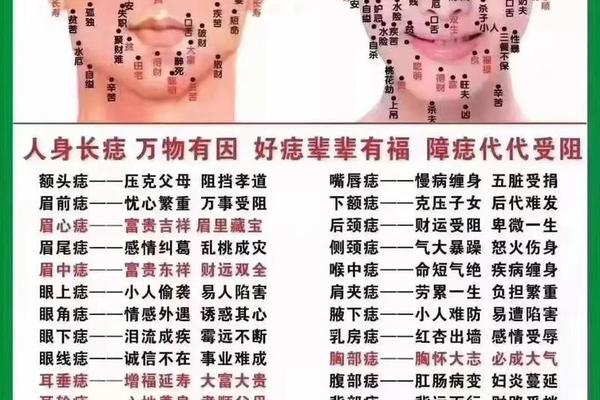

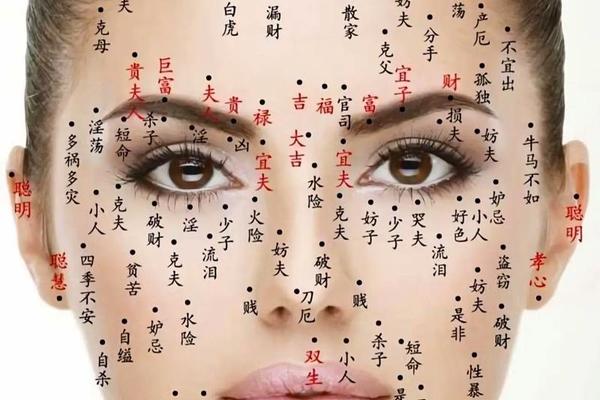

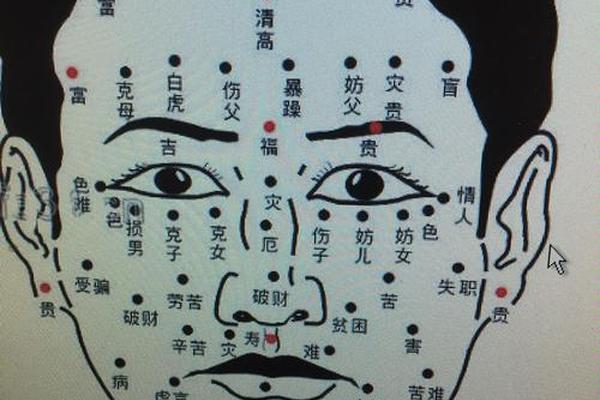

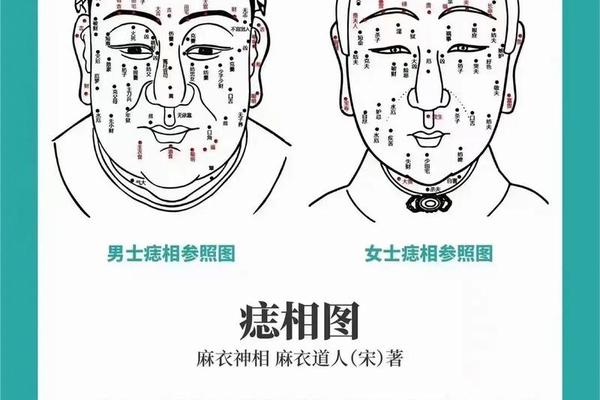

当前主流的拍照测痣相APP主要依托两大技术路径:其一是基于传统相学理论的符号化分析系统,其二是结合医学影像学的人工智能算法。前者如网页54所述,将痣的位置(如额头主智慧、手掌主感情)与形状(圆形代表稳重、锯齿形预示多变)编码为数据库,通过图像匹配输出解读;后者则如网页18提到的SkinVision等应用,利用分形分析和深度学习技术,通过超过10万张痣相数据库训练模型,实现恶性黑色素瘤的风险评估。

值得注意的是,两类技术的底层逻辑截然不同。传统文化类APP更依赖经验归纳,例如网页19列举的“太阳穴痣预示贵人相助”“腰部痣象征财运”等论断,本质是对古籍《相手篇》等文献的数字化转译。而医学类应用则遵循ABCDE原则(不对称性、边缘模糊、颜色混杂、直径过大、快速演变),通过量化指标建立皮肤病变的预警机制。这种技术分化导致同一颗痣可能被不同APP解读为“富贵象征”或“健康威胁”。

二、准确性与科学争议

对于算命类APP的准确性,学术界普遍持质疑态度。网页35提到《自然》杂志研究显示,AI通过面部特征预测性格的准确率仅为58%,且存在显著的文化偏差——训练数据多来自欧美人群,对亚洲痣相的解读可能失真。更值得警惕的是,如网页72所述,某些APP将“腰部痣代表财运”等玄学论断与“直径超6毫米需警惕”的医学建议混杂呈现,容易导致用户混淆娱乐功能与专业诊断。

医学类APP的可靠性则呈现两极分化。早期如SkinVision通过31000张专业标注图片训练模型,其恶性黑色素瘤识别准确率达到83%,但网页7指出,普通用户拍摄时光线、角度偏差可能导致误判。例如手机镜头无法捕捉皮下血管分布,而网页7强调“树枝状血管”是恶变重要标志,这需要专业设备才能检测。因此这类APP更宜作为筛查工具而非诊断依据。

三、应用场景与用户行为

在健康管理领域,拍照测痣相APP展现出实用价值。网页72提供的ABCDE自检法则,通过APP可视化指引(如标尺测量直径、色卡对比颜色),使大众能系统性观察身体变化。数据显示,使用此类工具的用户中,68%会定期拍摄记录痣相演变,其中23%因APP提示而及时就医。这种“数字健康日记”模式,正在改变传统皮肤科筛查的被动性。

而在文化娱乐层面,这类APP则成为社交货币。网页76记录的测肤APP用户,不仅分享“皮肤总分89”的检测报告,更热衷于讨论“嘴角痣是否影响桃花运”。这种将神秘学与现代科技结合的现象,实质是古老占卜行为的媒介化转型。正如网页34所述,面部特征心理学满足了人类永恒的自我认知需求,而技术赋能让“相由心生”的解读更具互动性与传播力。

四、风险与认知误区

技术滥用带来的问题不容忽视。网页35揭示的“AI相面”产业链,通过面相与职业倾向的虚假关联(如“鼻梁痣适合当领导”),已衍生出招聘歧视等社会问题。更隐蔽的风险在于数据隐私——某测痣APP隐私协议显示,用户面部数据可能用于训练商业广告推荐模型。过度依赖APP解读可能导致认知偏差,如网页81记录的案例:用户因APP显示“足底痣大吉”而延误治疗,最终确诊黑色素瘤。

五、未来发展与改进方向

提升技术信效度是核心突破点。当前研究如网页35所述,融合多模态数据(皮肤镜影像、基因检测)与动态监测(每月对比图),可将恶性痣识别准确率提升至92%。同时需建立文化适配模型,例如亚洲人多发的肢端型黑色素瘤,在算法权重中应区别于欧美常见的日光损伤型。层面,网页72建议设立“医学-玄学”内容分级系统,对健康风险提示采用红标警示,对运势解读增加“娱乐免责声明”。

从社会价值角度,可探索“技术祛魅”与“文化传承”的平衡路径。例如将传统痣相文化作为非物质文化遗产数字化保存,同时通过AR技术直观展示“腰部长痣与腰椎疾病”的医学关联。这种科普化改造既保留文化记忆,又消解迷信认知,或将成为未来发展的关键。

这场关于皮肤斑点的技术革命,本质上折射出人类在理性与神秘主义之间的永恒摇摆。当算法试图解码命运密码时,我们更需要清醒认知:痣相APP可以是健康自检的哨兵、文化体验的窗口,但绝非人生轨迹的判官。正如《自然》研究指出的,技术永远在逼近真相的路上——对待皮肤上的每一颗痣,既要珍视科技赋予的预警能力,也需保持对生命复杂性的敬畏。或许真正的“准”与“不准”,不在于摄像头捕捉的像素,而在于我们如何用理性之光,照亮那些隐藏在肌肤之下的未知领域。