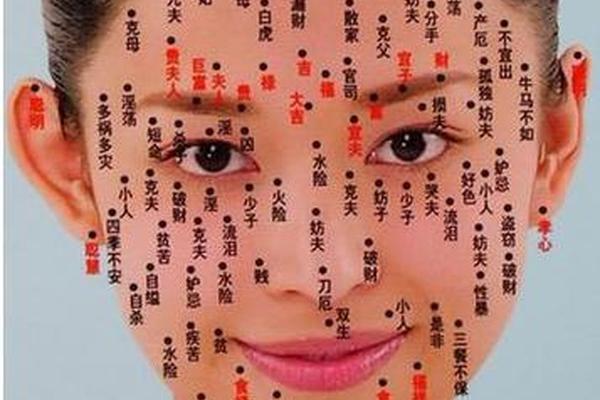

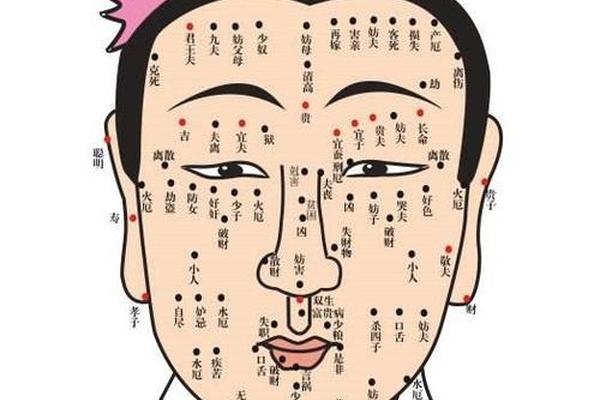

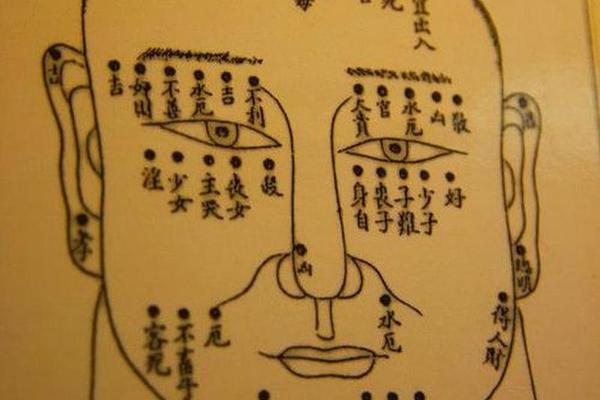

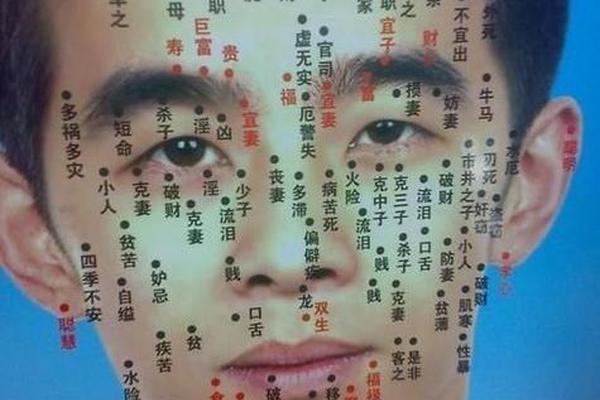

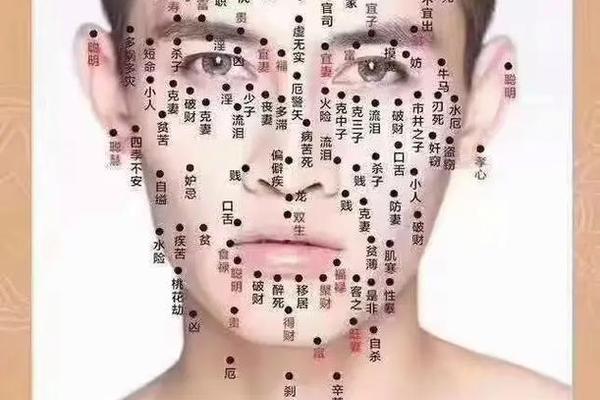

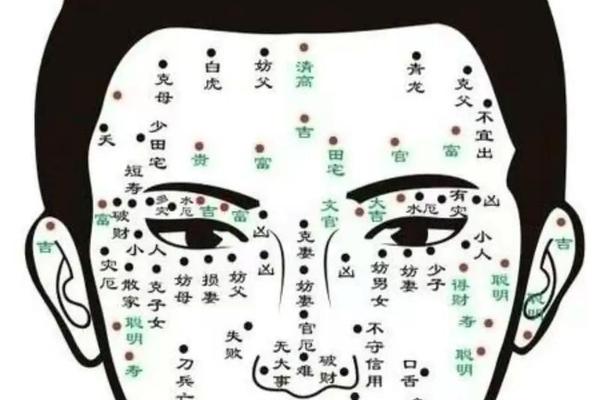

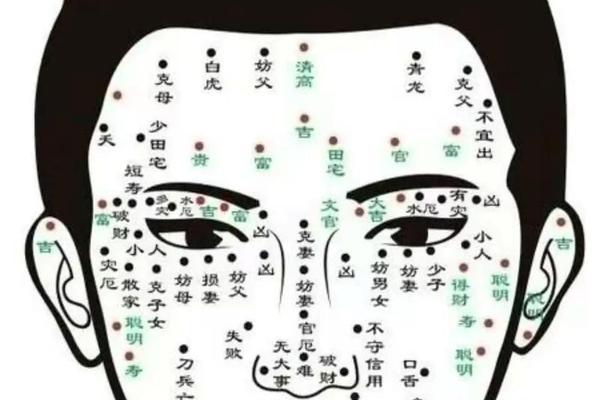

面相与痣相作为中国传统文化的重要组成部分,其历史可追溯至西周时期,并在《礼记》《麻衣神相》等典籍中形成系统理论。古人通过观察面部特征与痣的分布,试图揭示人的命运轨迹与性格特质,例如将额头饱满视为智慧象征,眉棱骨高解读为性格刚烈。这种经验主义的归纳方式,本质上是基于长期社会观察的统计学尝试——意大利犯罪学家龙勃罗梭在1870年通过测量罪犯面部特征发现共性,与中国相学中“眉棱骨高者易犯官非”的结论不谋而合。

这种传统经验体系存在明显局限性。古代科学认知的匮乏导致相学常与宿命论结合,例如将眼角“泪痣”与情感波折直接关联。现代研究发现,古人对“天庭饱满”的推崇,可能与额叶发育程度相关:额叶主导逻辑推理与规划能力,而古代营养条件优越者更易形成饱满额头,进而因资源优势获得更高成就。这说明部分相学结论实则是社会阶层与生理特征的间接映射,而非神秘力量的预示。

二、科学视角的验证与争议

从现代科学角度看,面相与痣相的可信度呈现矛盾性。一方面,心理学实验证实面部特征与性格存在弱相关性:密歇根大学研究发现,观察者能通过面部初步判断外向性、责任感等特质,准确率达60%以上;另有研究表明宽脸型男性因睾酮水平较高,更易表现出支配欲。上海交大武筱林团队通过AI分析罪犯面部数据,发现其内眼角间距、鼻唇角角度等指标与常人有显著差异,这与传统相学对“凶相”的描述部分重叠。

痣相的预测功能缺乏科学支撑。痣的本质是黑色素细胞聚集,其位置与形态受遗传和环境影响,与命运无直接关联。学者林强强对518名女性的体重与性格研究显示,体型与情绪稳定性存在相关性,但这属于统计学规律,无法推导至个体痣相的微观解读。美国医学协会明确指出,痣相学属于“确认偏误”的典型——人们倾向于记住偶然应验的案例,而忽视大量反例。

三、现代科技与文化心理的碰撞

人工智能的介入为相学研究开辟新路径。武筱林团队利用深度学习算法,从3954张人脸中成功区分“清纯”与“妖艳”类型,准确率超80%。此类技术虽揭示面部特征与社会认知的关联,但也引发争议:将面部数据与犯罪倾向挂钩可能导致算法歧视。值得关注的是,现代相学正尝试与医学结合,例如通过面色诊断肝病、通过唇色判断贫血,这种“生理-面相”的关联性研究更具科学价值。

文化心理层面,面相学始终扮演着社会认知的快捷通道。心理学实验证实,人类在0.1秒内即可通过面部形成第一印象,这种本能演化自远古时期对威胁识别的生存需求。在企业招聘、政治选举中,“领导力面相”(如高颧骨、方正下巴)的刻板印象仍潜移默化影响决策。这种现象反映的并非相学本身的准确性,而是社会权力结构的视觉化投射。

四、理性认知与社会价值重构

对待传统相学需采取批判性继承态度。部分理论如“耳高超眉者聪慧”,可从听觉神经发育角度重新阐释:耳位较高者声音捕捉效率更优,有利于信息整合。但将“地库丰满”等同于财运亨通,则是典型归因谬误——下巴脂肪堆积与经济能力无必然联系。值得推广的是相学中的健康预警功能,例如耳垂折痕与心血管疾病的关联已获医学证实。

在社会应用层面,相学的核心价值应从“预测命运”转向“自我认知”。台湾学者邱圣文提出“面相养护”概念,倡导通过调节表情、体态提升人际亲和力,这与现代心理学中的具身认知理论(Embodied Cognition)高度契合。企业管理者亦可借鉴“差序式领导”模型,通过分析团队面部特征差异优化沟通策略,但这种应用必须建立在尊重个体差异与科学验证基础上。

总结与展望

面相与痣相作为文化遗产,其内核是古人试图系统化解读人性的努力,既包含经验智慧的闪光,也掺杂着认知局限的迷雾。当代研究需以实证科学为锚点,剥离玄学外壳,挖掘其社会学、心理学与医学的交集价值。未来可探索三个方向:一是建立跨文化面部特征数据库,分析共性规律;二是深化AI面相识别技术的规范;三是开展“面相-健康”的长期追踪研究。唯有在理性认知与传统智慧间找到平衡点,才能让相学在现代社会焕发新生。