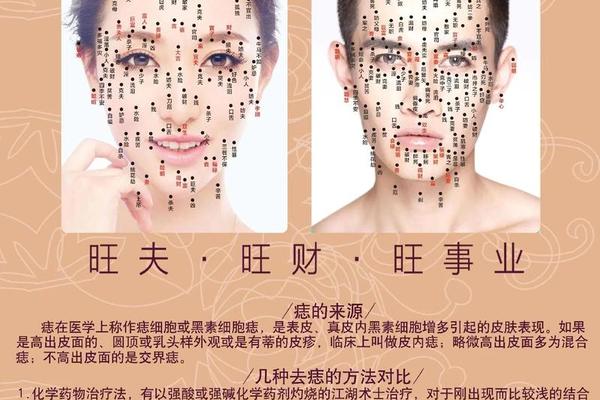

现代科学对痣相学的质疑主要源于其生物学本质的揭示。研究表明,痣的形成与基因遗传、紫外线暴露、激素水平等生理因素密切相关,而非命理或超自然力量的体现。例如,黑色素细胞的异常聚集是痣的主要成因,其位置和形态具有随机性,与个人命运并无直接关联。医学界更关注痣的健康风险,尤其是不规则、颜色深浅不一的痣可能与黑色素瘤相关。

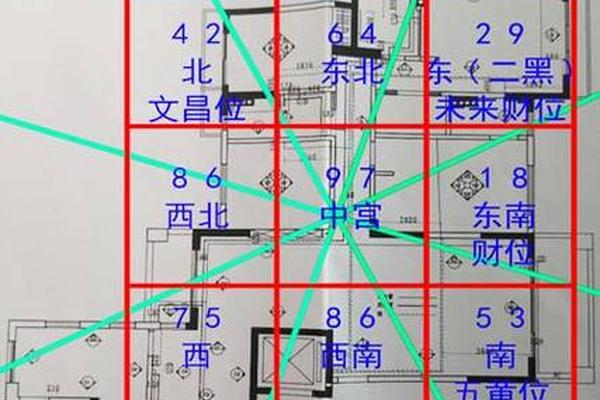

这种科学认知与传统文化形成鲜明对比。古代痣相学将人体视为“小宇宙”,认为痣的位置对应着五行能量场,如《黄帝内经》提出“五脏六腑之气皆出于面”。现代解剖学证实人体器官功能与皮肤表层并无此类映射关系,痣相的象征体系更多是哲学思辨的产物。

文化土壤与历史脉络

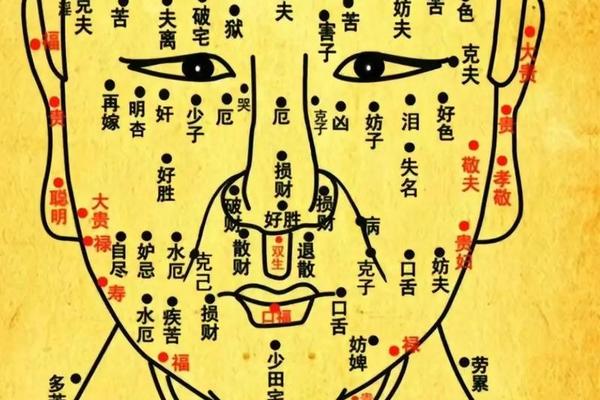

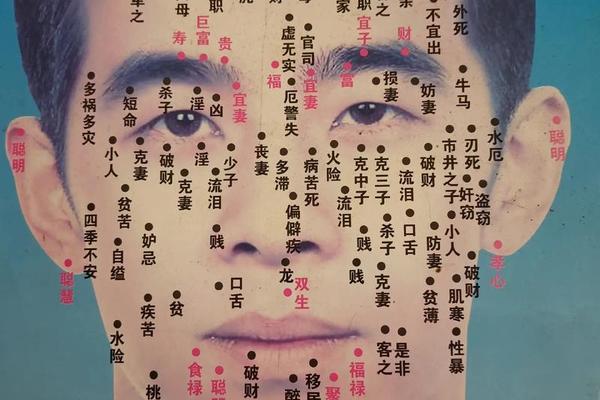

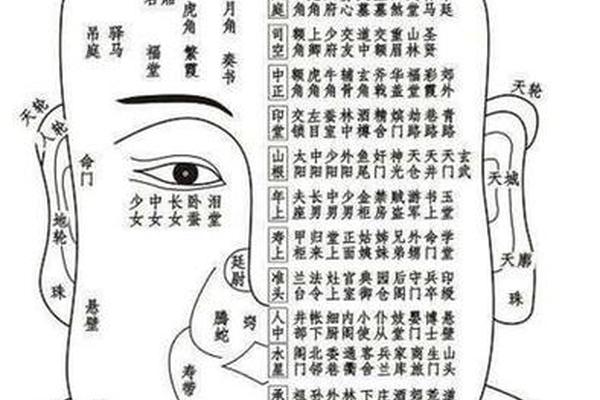

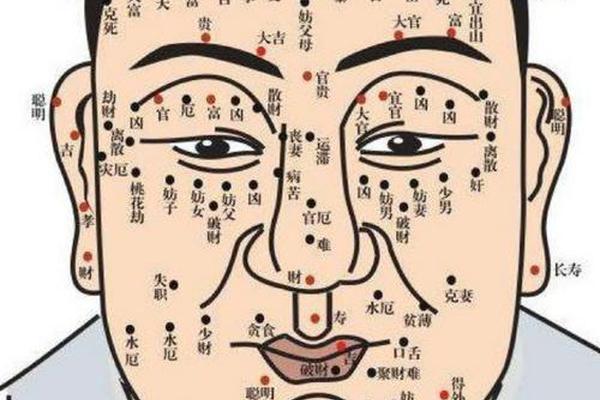

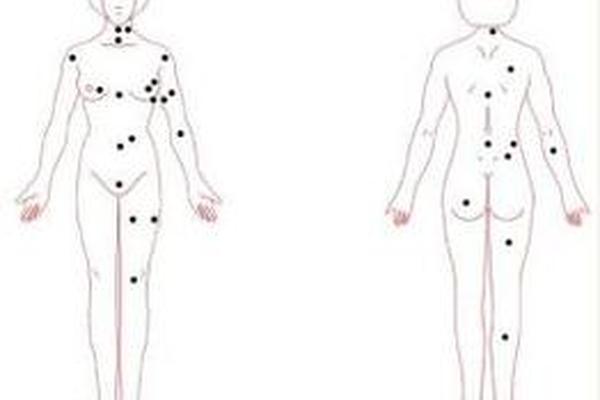

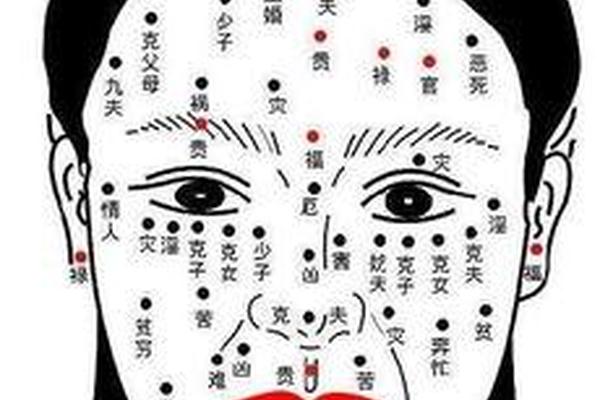

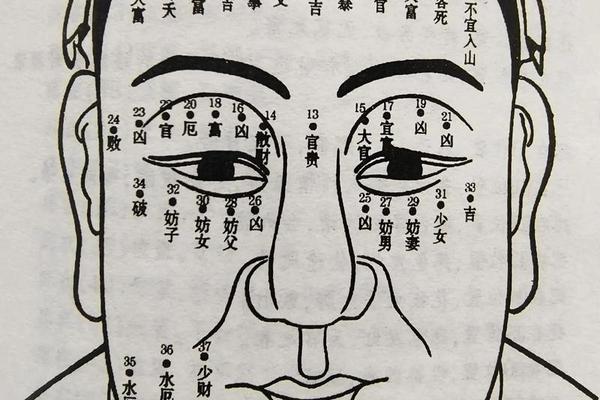

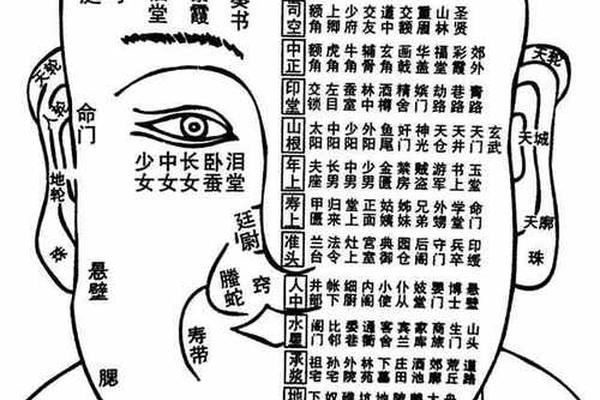

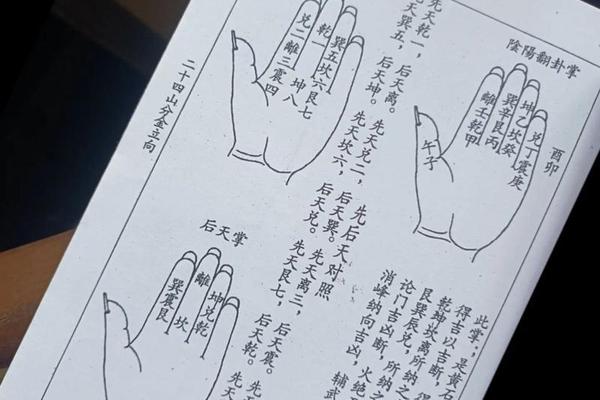

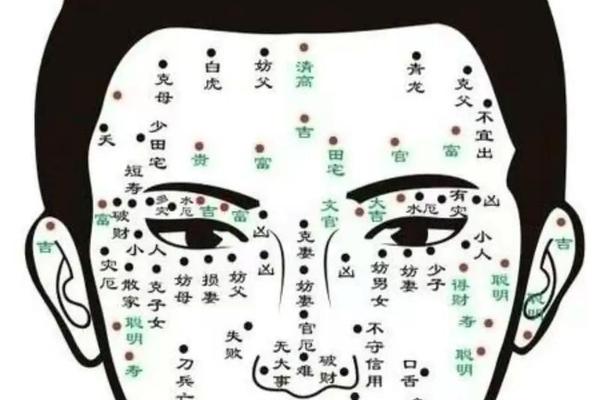

痣相学的理论体系根植于中国古代哲学框架。自《周易》提出“象数之学”后,相术家将面部与身体划分为十二宫位,赋予不同痣位以吉凶寓意。例如,眉间痣象征“智慧通达”,而唇下痣则被解读为“口舌是非”。这种分类法融合了阴阳五行学说,形成了一套自洽的符号系统,成为民间认知命运的重要工具。

在民俗实践中,痣相学承担着社会调节功能。明清时期《相理衡真》提出“痣为命运气象台”的论断,通过“善痣”“恶痣”的二元划分,既为成功者提供天命依据,也为失意者构建心理缓冲。这种文化现象在当代演变为网络占卜热潮,抖音平台“贵人痣相”话题播放量超3亿次,反映出现代人对命运解读的持续需求。

心理暗示与行为塑造

心理学实验证实,痣相解读能产生显著的“皮格马利翁效应”。2019年香港大学研究发现,被告知拥有“贵人痣”的受试者在社交测试中自信度提升23%,决策果断性增强。这种自我实现预言机制,解释了为何部分人群感觉痣相“灵验”——信念改变行为模式,进而影响人生轨迹。

但认知偏差也带来潜在风险。面相学中的“确认偏误”使人们选择性关注应验案例,忽视反例。例如“泪痣克亲”的说法,可能加剧家庭矛盾的心理暗示。更值得警惕的是,某些网络相师利用算法推送定制化解读,形成信息茧房,强化非理性认知。

现代认知的理性路径

科学祛魅不等于全盘否定文化价值。哈佛大学文化人类学团队发现,痣相学在东亚社会具有“心理锚点”功能,78%的受访者认为传统相术有助于自我认知。建议采取“批判性继承”态度:既承认其心理学价值,又拒绝宿命论解读。例如将眉间痣重新诠释为“决策力象征”,而非固化的命运标签。

从公共卫生视角,建议建立痣相新认知框架。医疗机构可开发AI皮肤检测工具,在分析痣相时同步提供医学评估。教育系统应加强科学素养培育,某中学开展的“我的痣相报告”项目显示,学生通过对比医学资料与传统解读,理性认知度提升41%。

痣相学的科学性虽被现代医学证伪,但其文化基因仍深植社会肌理。对待网络流传的痣相说法,应区分文化符号、心理工具与健康警示的不同维度。未来研究可深入探索传统相术的认知神经机制,开发结合大数据与行为科学的命运解读模型。正如《外貌心理学》所指出的:“人体特征的意义,终究由解读者的认知框架所赋予”,在科学与人文的对话中,或能开辟命运认知的新范式。