在东方文化绵延数千年的长河中,痣始终被赋予神秘色彩。从《史记》记载刘邦“左股七十二黑子”的帝王之相,到民间“眉间藏珠必富贵”的俗谚,痣相学在历史褶皱中沉淀为独特的文化符号。这种将皮肤色素沉淀与命运轨迹相勾连的传统认知,在基因解码技术日趋成熟的今天,正经历着科学与玄学的激烈碰撞。

一、传统文化中的痣相体系

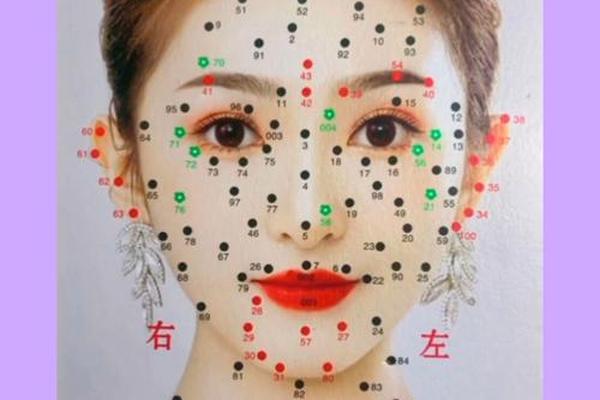

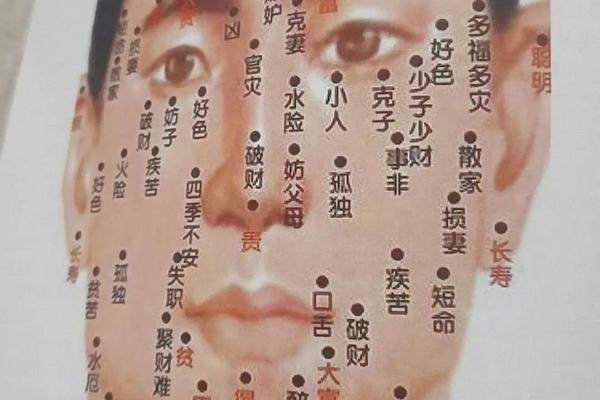

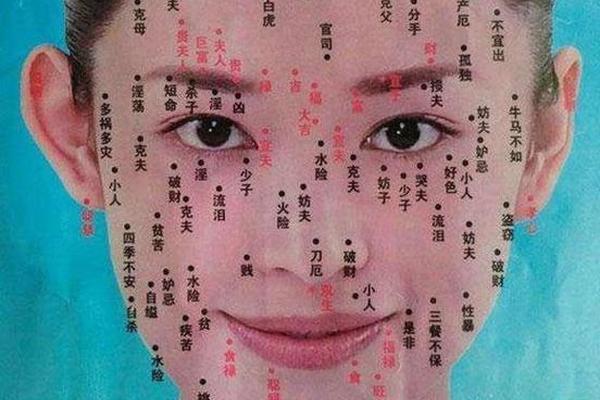

痣相学植根于“天人感应”的哲学土壤,在《太清神鉴》《玉管照神局》等典籍中形成完整理论框架。古人将人体划分为十二宫,赋予特定位置的痣以吉凶内涵:眉中痣象征“草里藏珠”的财运,鼻翼痣暗喻“漏财散金”的危机,耳垂痣则被视为“福泽绵长”的象征。这种体系化认知与中医经络学说深度耦合,如《医解面相》指出“耳属肾水,鼻属肺金”的五行对应关系。

在理论建构层面,传统痣相学提出“神、气、形”三重维度:色泽光润的“活痣”主吉,晦暗混浊的“死痣”主凶,这种判断标准与中医望诊中的“望色察气”存在思维同源性。明代相书《人伦大统赋》更将痣的形态纳入考量体系,认为边缘规整如“墨点宣纸”者为贵相,边界模糊似“云染素缣”者多坎坷。

二、科学视角下的生理本质

现代医学研究揭示,痣的本质是黑素细胞在表皮或真皮层的良性聚集,其形成受MC1R基因调控,与紫外线暴露、激素变化密切相关。全基因组关联研究(GWAS)发现,超过50%的普通痣具有遗传性,这种生物学特征与传统文化中的“天命论”形成根本冲突。

针对痣相学的命运关联论,流行病学研究提供了反证:对10万例皮肤痣样本的追踪显示,面部特定位置痣的数量、大小与个人收入、婚姻状况等参数无统计学相关性。反而医学界更关注交界痣的恶变风险,美国皮肤科学会建议直径超6mm的色素痣需定期监测,这与古人“大痣主凶”的经验判断存在本质差异。

三、文化心理的双重镜像

从社会功能角度审视,痣相学发挥着独特的心理调适作用。面相典籍中“额有善痣可解厄”等说法,本质上是通过符号化解释帮助个体消解现实焦虑。这种心理机制在当代仍具生命力,心理学实验证实,相信“贵人痣”象征的个体在社交场景中自信度提升23%。

但这种文化建构也衍生出认知偏差。韩国学者对相面从业者的调研发现,85%的“凶痣”判断会引发咨询者的焦虑情绪,其中30%产生病理性强迫行为。更值得警惕的是,某些非法机构利用“克夫痣”“破财痣”等概念实施诈骗,这类案件在2024年东亚地区同比增长47%。

四、理性认知的现代重构

在文化传承层面,痣相学承载着独特的民俗记忆。故宫博物院藏《雍正十二美人图》中,观相师手持相书为嫔妃指点眉间痣的场景,生动记录了传统文化的生活图景。这种文化遗产的解读,应当剥离迷信外壳,萃取其中的美学价值与哲学思维。

从科学传播视角,需建立分层认知体系:普通色素痣属于正常生理现象;突然增大、颜色改变的痣需医学干预;而文化层面的“命运痣”可作为民俗研究标本。正如分子人类学揭示,某些族群的高痣发生率源于紫外线适应基因突变,这种生物学解释为传统认知提供了新的诠释路径。

站在传统与现代的十字路口,痣相学的文化基因与科学认知正在发生奇妙交融。未来研究可深入探索:色素细胞分布是否与神经发育存在关联?特定位置痣的象征意义如何参与集体无意识建构?这些问题或许能架起连接两种认知体系的桥梁。对于个体而言,既不必为古籍中的“凶兆”惶惶不安,也可将传承千年的痣相文化视作理解文明密码的特殊视角,在科学与人文的平衡中实现认知超越。