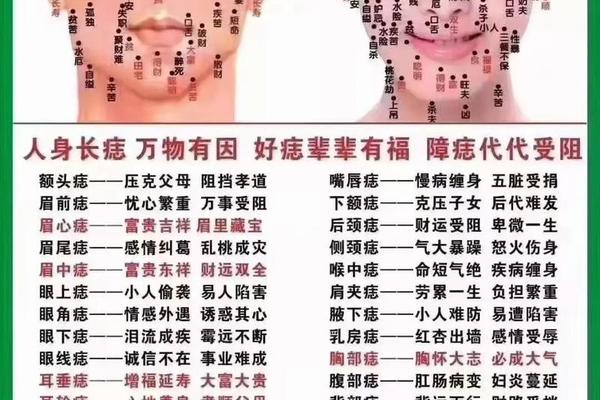

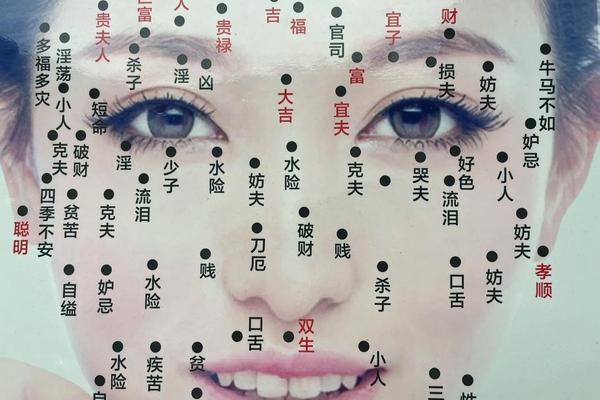

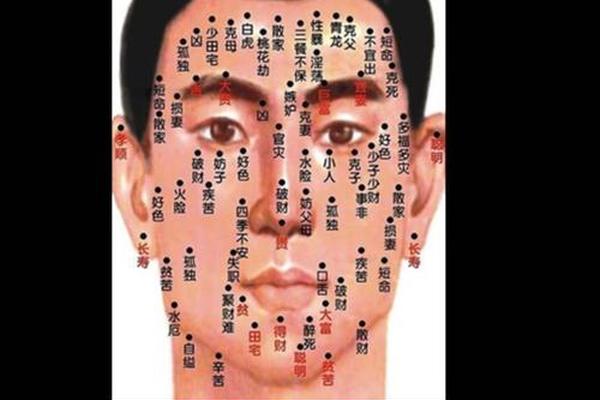

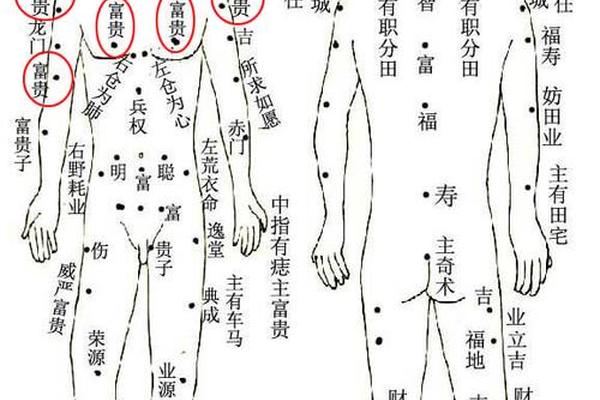

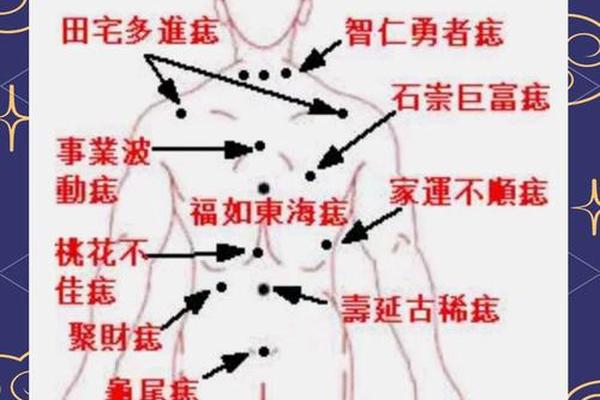

从古至今,人体不同部位的痣被赋予丰富的象征意义。中国相学认为,面部痣大多与命运波折相关,而身体隐蔽处的痣则多主吉兆。例如,鼻头痣象征财帛与欲望,却暗藏散财风险;唇上痣暗示感情纠葛,而下巴正中的痣则预示生活动荡。这种“显凶隐吉”的划分,体现了传统文化对内外平衡的哲学思考:暴露在外的痣因破坏容貌和谐被视为瑕疵,而隐秘处的痣则因无法被轻易评判而成为福运载体。

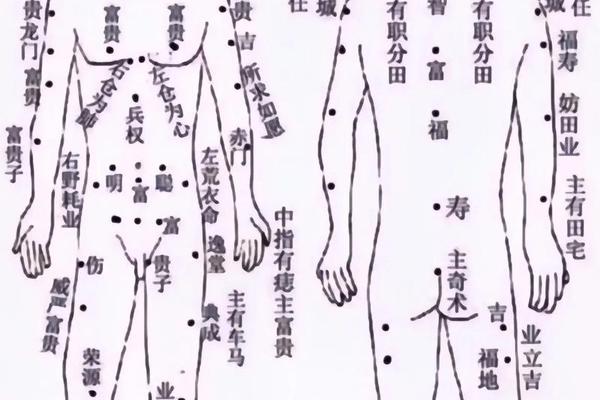

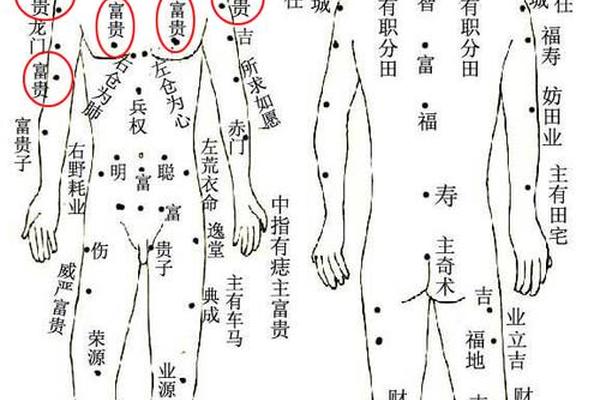

身体特定部位的痣相还与家族关系紧密关联。如痣象征子女缘分深浅,肩胛痣代表人际交往能力,而臀部痣则被解读为异性缘旺盛的标志。值得注意的是,传统相学对痣色的分类尤为细致:红痣、黑亮色或长毛的痣多被视为吉兆,而灰褐、暗沉的痣则可能预示健康隐患。这种将生理特征与命运关联的体系,反映了古代社会对自然现象的朴素认知与经验归纳。

二、医学视角下的痣相健康警示

现代医学将痣定义为黑色素细胞聚集形成的皮肤肿瘤,绝大多数为良性,但需警惕恶变为黑色素瘤的风险。研究表明,易受摩擦部位(如足底、腰带区)的痣癌变概率更高,因其长期受机械刺激可能导致细胞变异。医学界提出“ABCDE法则”作为自检标准:观察痣的对称性(Asymmetry)、边界(Border)、颜色(Color)、直径(Diameter)和变化(Evolution)。例如,直径超过6毫米或颜色不均的痣需格外关注,这类特征在传统相学中往往被归为“破财”“是非”的凶兆,实则暗合医学警示。

临床案例显示,中国人群中肢端型黑色素瘤高发,尤其需注意手指、足趾等部位的痣。这与传统相学强调“脚底痣主晚成”“手掌痣碍婚姻”的论断形成有趣呼应,尽管解释逻辑不同,但都指向对特定部位痣相的警惕。医学专家建议,对形态突变的痣应通过皮肤镜或活检确诊,而非盲目采用激光祛除,以免掩盖恶性病变信号。

三、痣相的社会符号与身份建构

痣的社会文化意义随时代变迁不断重构。古代中国将朱砂痣视为贵族标识,日本江户时代流行面痣妆饰,而维多利亚时期欧洲女性以人造痣彰显魅力,这些现象揭示痣作为身份符号的流动性。当代社会研究显示,约68%的受访者认为面部显著痣相影响第一印象,其中30%曾因痣遭受职场歧视。这种审美偏见促使“祛痣”成为医美热门项目,折射出现代人对身体管理的焦虑。

亚文化群体正重新定义痣的价值。社交媒体上,自然痣挑战话题获超2亿次浏览,参与者通过展示独特痣相打破传统审美框架。社会学研究指出,年轻一代更倾向将痣视为个性标记,这种转变与个体主义思潮兴起密切相关。例如,臀部痣在传统相学中象征情欲,却被当代青年解读为“社交魅力”的象征,体现对身体自主权的重新诠释。

四、科学与玄学交织的认知启示

痣相学的存续揭示人类解读身体的永恒冲动。从《黄帝内经》的“五色诊”到现代皮肤病理学,观察体表特征始终是认知健康的重要途径。心理学实验证实,面部痣会增强记忆点,这与传统“显痣易招是非”的说法形成跨时空对话——无论是福是祸,显著体征确实更易引发社会关注。

未来研究需在两方面深化:一是建立传统痣相描述与现代医学指标的对应图谱,例如将“鼻翼痣主呼吸系统”与临床数据对照验证;二是探索文化差异对痣认知的影响机制,如比较中西方对隐蔽部位痣相的道德评判差异。建议公众以辩证态度看待痣相:既关注医学警示定期自检,也接纳其作为文化符号的多元意涵,在身体管理与自我认同间寻求平衡。