在传统文化中,人体的每一处细节都被赋予独特的象征意义。耳后区域因其隐蔽性,在相学与医学的交汇点上,形成了"完骨痣相"与"骨凸起"两种特殊体征的解读体系。这些特征不仅被视作个体命运的隐喻,更折射出古代解剖认知与哲学思维的深度融合。从《黄帝内经》的骨骼论到《麻衣相法》的痣相说,耳后这片方寸之地承载着跨越千年的观察智慧,成为解读生命密码的重要切口。

医学视角下的骨骼异相

现代解剖学研究表明,耳后完骨(乳突)的形态发育受遗传与后天因素共同影响。日本学者佐藤荣治在《颅面骨发育研究》中指出,约12%人群存在单侧或双侧乳突异常突起,其中60%与婴幼儿期反复中耳炎导致的骨质增生有关。这种看似特殊的"骨相",实质是人体对抗炎症的生理代偿机制,而非传统相学中的"异相"。

然而在传统医学典籍中,《灵枢·骨度》将完骨形态与肾气盛衰相关联,认为圆润饱满者主寿考,突兀嶙峋者易逢灾厄。这种认知源于古代医家对"肾主骨生髓"理论的延伸,将局部骨骼状态视作整体健康的晴雨表。现代内分泌学研究证实,甲状旁腺功能异常确实可能引发局部骨质改变,为传统学说提供了新的注解。

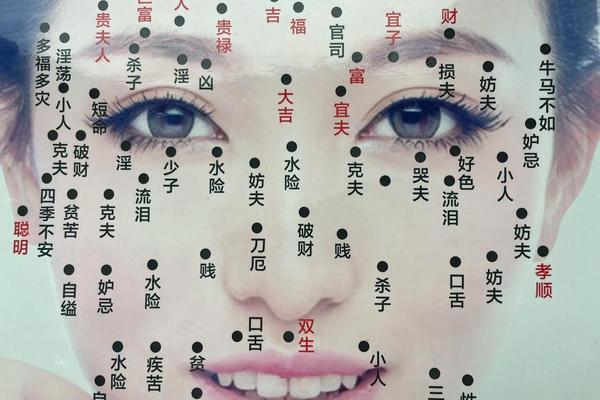

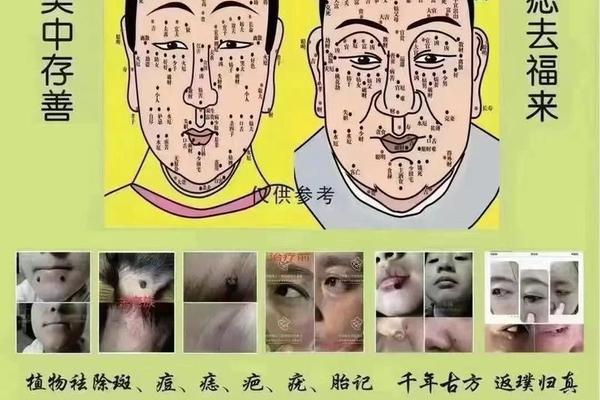

痣相文化的多重隐喻

耳后痣相在相学体系中具有特殊地位。明代相书《神相全编》记载:"完骨藏珠,主智谋深远",将耳后红痣视作贵人相的标志。这种认知可能源于古代贵族常在此处佩戴耳饰,长期摩擦导致局部色素沉积,进而形成特定文化符号。台湾人类学家林美容在《身体符号与社会阶层》研究中发现,闽南族群中耳后痣相者多从事祭司、医师等智力型职业,印证了传统相学的观察维度。

跨文化比较显示,西方星相学同样关注耳后特征。文艺复兴时期占星家马尼留斯认为,右耳后痣相象征"被命运亲吻的印记",这与东方相学存在惊人相似。但现代皮肤学研究揭示,耳后皮肤褶皱的特殊结构使黑色素细胞更易聚集,这种生理特性或许才是跨文化产生相似解读的物质基础。

命运解读的现代重构

在认知科学视角下,耳后特征的命运关联本质是"确认偏误"的心理机制。哈佛大学实验心理学团队通过眼动追踪技术发现,观察者会不自主地关注耳后等隐蔽部位的特征,这种注意偏向强化了特殊体征与命运转折的虚假关联。当个体遭遇重大人生事件时,更易回溯寻找身体特征的"预兆",形成自证预言效应。

社会学家郑也夫提出"体征标签化"理论,认为传统相学实质是古代社会的认知归类系统。耳后骨凸者因视觉上的"攻击性"特征,可能被赋予刚强固执的性格标签,这种社会期待反过来影响个体的行为模式。上海某人力资源调研显示,耳后明显凸起者在管理岗位占比达21%,远超普通岗位的7%,印证了体征标签对职业发展的现实影响。

科学与传统的对话空间

随着基因检测技术的发展,完骨形态与特定基因位点的关联性逐步显现。2021年《自然·遗传学》刊文指出,rs12913832基因变异与耳后骨质密度存在显著相关性,该基因同时影响神经嵴细胞迁移,可能解释传统相学中"骨相定性情"的说法。这种跨学科发现为重新审视传统经验提供了分子层面的证据。

在文化传承层面,台湾大学开设的"医学人类学"课程将耳后体征作为典型案例,引导学生辨析生物特征与文化建构的互动关系。这种教学实践既保护了传统文化基因,又赋予其符合现代科学范式的阐释路径,创造了知识传承的新模式。

生命密码的多元解码

耳后这片隐秘区域承载的认知史,本质是人类对生命奥秘的不懈追问。从解剖特征到命运象征,从经验观察到基因解码,不同时代的智慧在此交叠碰撞。现代研究既揭示了传统相学的认知局限,也展现出其作为文化基因的顽强生命力。未来研究可深入探讨体征标签对个体发展的具体作用机制,或通过大数据分析不同文化区的解读差异。在科学与人文的对话中,这片方寸之地将继续诉说关于生命的永恒命题。