痣相学作为中国传统文化的重要组成部分,承载着古人对命运与身体的独特认知。古人认为“面如大地,痣如山泽”,痣的位置、颜色、形态皆暗含个体性格、健康与命运的密码。例如,《相理衡真》中将善痣比作“秀木”,恶痣喻为“恶草”,强调痣与命运的象征性关联。现代医学则从生物学角度发现,痣的形成与黑色素细胞分布有关,而某些痣的位置可能与内脏疾病存在潜在联系,这为传统痣相学提供了部分科学佐证。东西方对痣的解读虽视角不同,却在“身体即信息载体”的认知上殊途同归。

从文化符号学角度看,痣的象征意义被编码为社会共识。例如,眉间痣被赋予“极端运势”的标签,鼻翼痣则与“财运薄弱”挂钩,这些观念通过代际传播形成集体记忆。值得注意的是,传统相学强调“痣宜藏不宜露”,而现代审美却常将特定位置的痣(如唇上痣)视为魅力符号,这种矛盾映射出社会价值观的变迁。

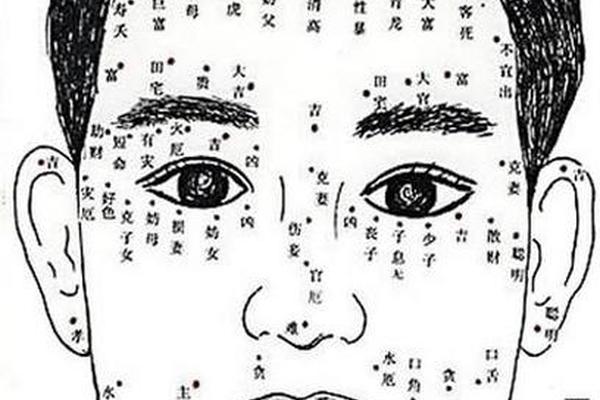

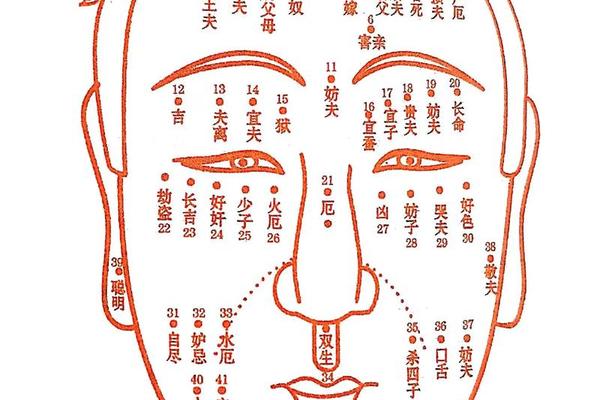

二、面部痣位的吉凶解码系统

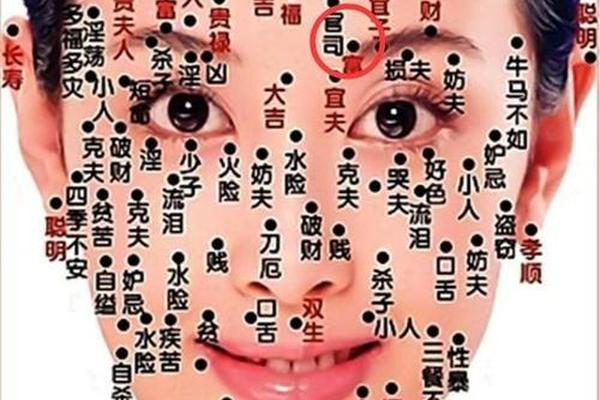

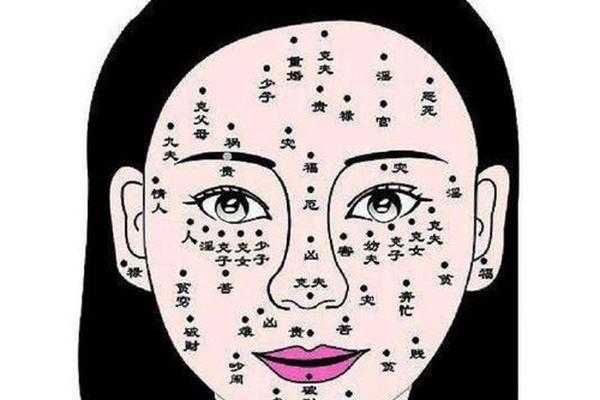

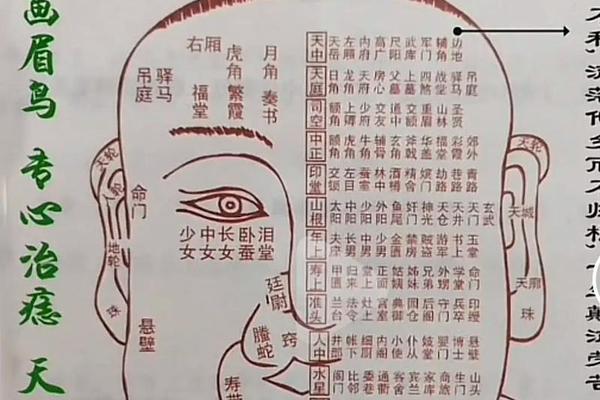

面部痣相体系以“三停十二宫”为框架,将面部划分为与命运相关的功能区域。上停(额头至眉)主早年运程,如额中痣多代表家庭缘薄,但若色泽光润则预示晚年安定;中停(眉至鼻尖)关联事业与情感,鼻头痣象征物欲旺盛,而鼻梁痣则可能暗示生殖系统健康风险;下停(鼻尖至下巴)映射晚年运势,下巴恶痣指向居无定所,善痣则预示老来福泽。

具体案例中,眼尾痣的解读尤为典型。相学认为其主“桃花劫”,现代心理学研究则发现,该区域痣会强化眼神魅力,客观上增加人际吸引力。再如唇下痣,古籍谓之“意志薄弱”,而当代行为学观察显示,该区域痣者更易出现情绪性进食倾向,与“漂泊不定”的象征形成有趣呼应。

三、痣相形态的多元评判标准

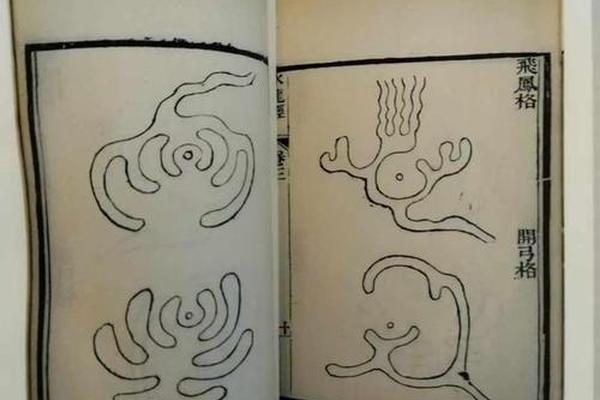

传统相学建立了一套精细的痣相质量评估体系:色泽方面,“黑如漆、赤如泉、白如玉”为吉,晦暗混浊则凶;形态上,饱满凸起为活痣,扁平枯槁为死痣;动态观察中,痣周出现红晕主运势升腾,蒙黑雾则预示衰败。例如头顶痣若呈饱满黑色且生毛发,被视作“逢凶化吉”的顶级吉痣,这与毛囊黑色素细胞活性较高的医学特征不谋而合。

现代跨学科研究为这些标准注入新视角。皮肤镜检测发现,良性色素痣多呈现对称结构,而恶性黑色素瘤常伴边缘模糊,这或可解释传统“型好则吉”的经验判断。色彩心理学实验则表明,明亮色痣更易引发积极联想,这为“色泽光润主吉”提供了认知科学依据。

四、身体痣相的全局观解读

除面部外,身体痣相构成完整的命运图谱。颈部后方痣象征贵人运,与淋巴系统分布区域重叠,医学上该区域病变可能影响免疫功能;手心痣被视作“掌控力”标志,而胚胎学研究发现手掌真皮层构造特殊,痣发生率不足1%,稀缺性强化了其象征价值。星座学说则将身体痣位与性格关联,如夏季星座者多现手部痣,对应其“动手能力强”的特质。

特殊痣相中,“朱砂痣”的文化意义值得关注。相学认为其主贵气,而医学发现红色痣多为血管痣,好发于高压人群,这种生理-心理-文化的多重映射构成独特的解释闭环。

五、理性认知与科学化发展

尽管痣相学蕴含丰富文化智慧,但需警惕过度解读风险。医学界强调,短期内形态变化的痣应及时就诊,这与相学“气色转变”的观察形成交叉验证。建议建立跨学科研究平台,利用AI图像分析技术,对10万例痣相进行大数据建模,既可验证传统经验,又能探索痣相与健康的新关联。

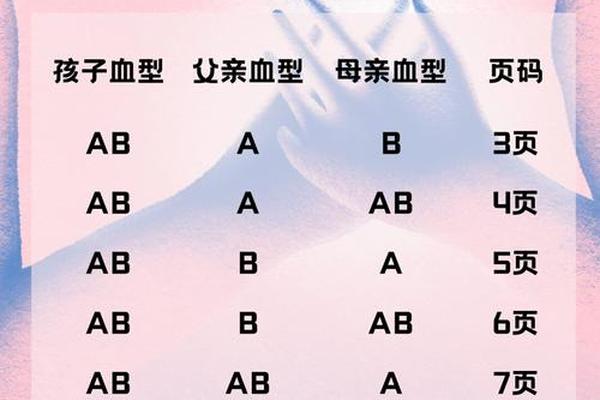

未来研究方向可聚焦三大领域:一是基因学层面解析痣相遗传规律;二是社会心理学视角探讨痣相认知偏差;三是开发智能诊断系统,整合相学经验与医学指征。唯有在传统智慧与现代科学间架设桥梁,方能使痣相学在当代焕发新生。

总结

痣相学作为跨越千年的身体符号系统,既承载着先民对命运的哲学思考,又暗合现代医学的生理发现。面部与身体的痣位网络构成精密的象征图谱,其形态标准与动态变化蕴含多维信息。在科学理性框架下重新诠释传统痣相学,不仅有助于文化遗产保护,更能为行为医学、认知科学提供独特视角。建议公众以辩证态度对待痣相解读,既尊重文化传统,又秉持科学精神,在身体符号的破译中实现古今智慧的创造性融合。