在中国传统相学中,痣相承载着丰富的文化内涵,既有吉凶的象征,也隐含着对性格与命运的隐喻。其中,“贱”作为痣相评价体系中的特殊概念,并非字面意义的贬损,而是对特定行为倾向或命运轨迹的概括。它常与情感不专、品行缺陷或人生波折相关联,反映了古人对社会与人性弱点的观察。本文将从传统相学理论、具体痣位解析、社会文化视角及现代批判性思考四个维度,深入探讨“贱痣”的内涵与外延。

一、传统相学中的“贱痣”定义

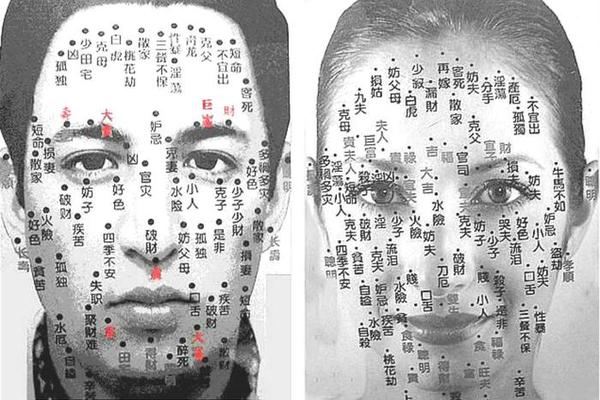

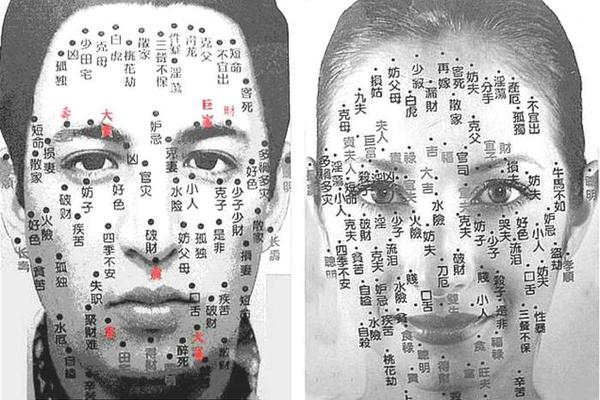

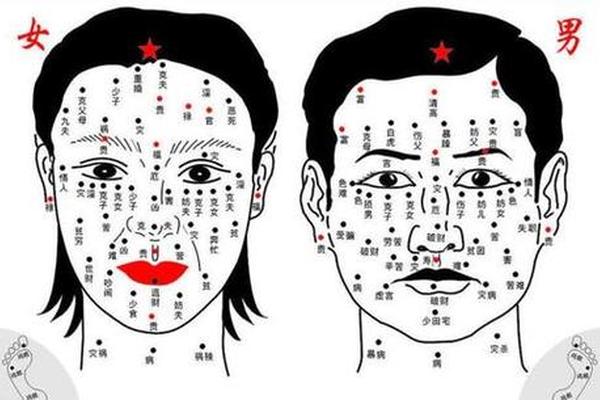

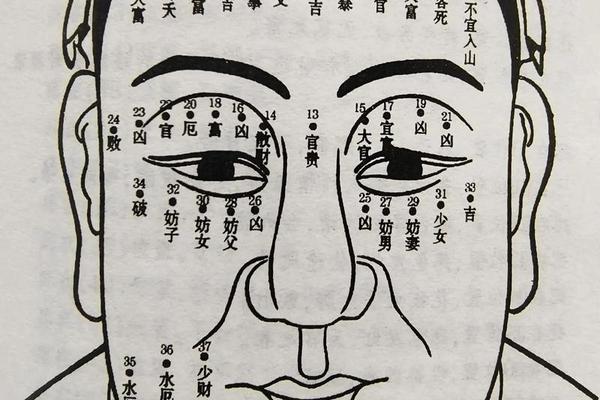

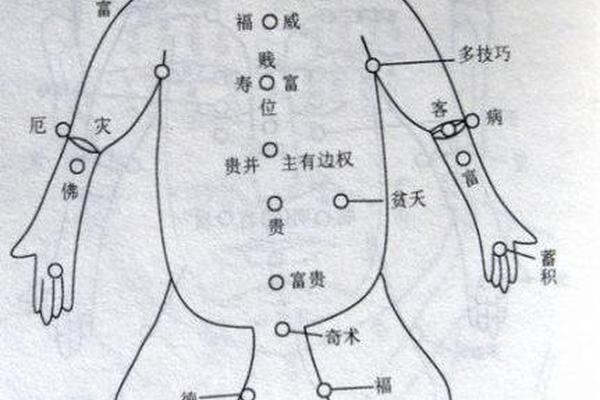

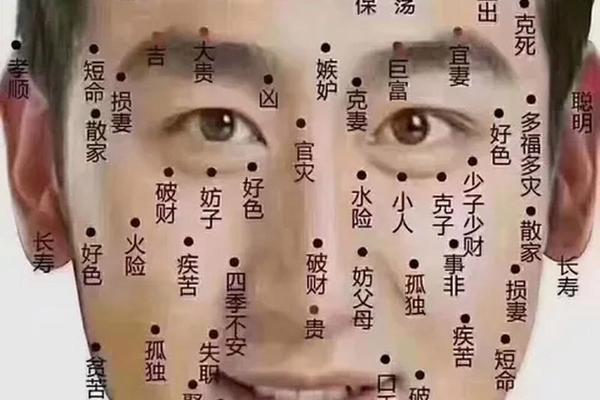

在《平园相学》等典籍中,痣的吉凶被划分为“善痣”与“恶痣”,前者需满足“隐处、色黑如漆或红如朱、光莹润泽”等特征,后者则表现为“显处、灰污暗滞”。而“贱痣”往往属于恶痣范畴,其核心特征在于“浊质”——即痣相暗示个体在德行或际遇上的缺陷。例如山根(鼻梁根部)有痣者,古籍记载“男再娶,女再嫁”,暗指情感稳定性不足;奸门(眼尾至发际)痣则象征“妻伤”,暗示婚姻关系易生变故。

这种判定体系建立在天人感应思想之上,认为人体痣相与天地气运相通。如《相理衡真》所言:“痣如山林之草木,地之堆阜,美质显善木,污土生恶草”。“贱”的本质是对人性中易陷于欲望、缺乏自律等特质的符号化表达,而非单纯的价值批判。

二、关键痣位的象征解析

鼻准与鼻翼痣:相学将鼻部视为财帛与情欲之宫。鼻头(准头)有痣者,古籍称“强,女夫多病”,现代解读则关联到自制力薄弱,易因纵欲引发人际矛盾。鼻翼痣则象征“不聚财”,暗喻对物质与情感的贪婪可能导致人生失衡,如网页14所述此类男性“31-34岁外出需小心,44-45岁防破财”。

眉眼与口唇痣:眉尾散乱兼有痣者,被认为“易遭财务纠纷”,实则折射出判断力不足与投机心态。下唇痣在《平园相学》中主“破败”,而现代案例研究显示,此类男性在社交中常因口舌是非损及信誉。眼尾痣(鱼尾部位)更被直接称为“桃花劫”,指向情感纠葛频繁,如网页53提及的“37-41岁投资运极弱”,恰与情感消耗导致的资源分散形成呼应。

三、社会文化视角的再审视

“贱痣”概念的流行,深植于传统社会的道德评判体系。例如网页10指出,公众对“贱痣”男性的谴责,本质是对“利用资源追求肉体关系”等不道德行为的集体抵制。这种批判在娱乐圈尤为显著,部分明星因桃色新闻被舆论贴上“贱痣”标签,反映出社会对权力与责任失衡的焦虑。

传统性别观念的影响不容忽视。相学中“克妻”“妨子”等判定,往往单方面要求男性承担婚姻责任,而忽视结构性社会因素。如泪堂(眼下)痣被认为“为子女辛劳”,实则将育儿压力归咎于个体痣相,而非社会支持系统的缺失。这种视角的局限性,提示我们需要以更包容的态度解构相学中的性别偏见。

四、现代科学的批判性反思

从医学视角看,痣的本质是黑色素细胞聚集,与性格无必然关联。心理学研究则表明,所谓“贱痣”特质——如冲动、多情——更多与成长环境、神经递质水平相关。例如,杏仁体活跃度高的个体更易出现情感波动,这与鼻部痣相的“情欲旺盛”描述可能存在表象关联,但绝非因果。

当代学者呼吁理性看待相学遗产:一方面,承认其作为文化符号的历史价值;警惕将道德问题简单归因于生理特征。如网页10强调,“改变‘贱痣’行为需依靠教育与道德引导,而非痣相判定”。这种观点将责任从宿命论转向主体性建设,更具现实意义。

“贱痣”作为相学特有的评价维度,既是古人观察经验的总结,也暗含社会规训的意图。在当代语境下,我们既要理解其文化隐喻——如鼻痣对欲望的警示、眉痣对决策的提醒——更需超越宿命论,从心理学与社会学层面探究行为成因。未来研究可结合大数据分析,验证特定痣相与行为特征的相关性;通过跨文化比较,揭示不同社会对“贱”的界定差异。唯有以批判性继承的态度,方能真正激活传统相学的现代价值。