痣相学在中国已有数千年历史,其根源可追溯至古代相术典籍,并与中医理论、阴阳五行哲学深度交织。古人认为人体是宇宙的缩影,痣的位置如同星辰分布,对应着命运轨迹。例如《柳庄相法》记载“黑痣生于显处者多凶,隐处者多吉”,这种观念将痣的吉凶与空间方位结合,形成了一套复杂的符号系统。从文化视角看,痣相学反映了古代“天人感应”的哲学思想,即人体与自然法则存在映射关系。

在民间,痣相学被广泛应用于命运预测与性格分析。如额头中央的“福痣”象征智慧与富贵,而眼角的“泪痣”暗示情感波折。这种符号化解读不仅存在于中国,日本、欧洲等地也有类似传统。例如16世纪法国贵族用人工痣遮掩疤痕,并赋予其美学意义,这种跨文化的相似性揭示了人类对身体符号的普遍性想象。

二、传统痣相学的理论体系

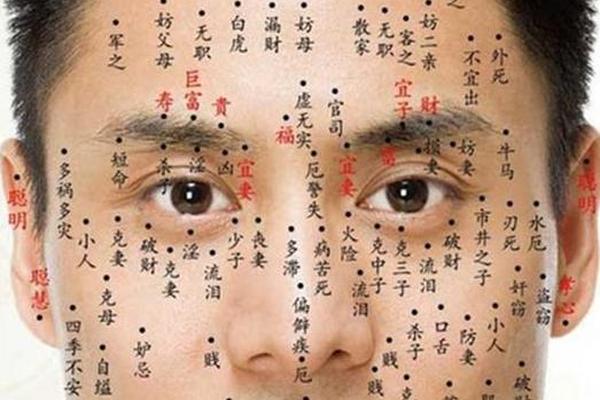

传统痣相学的核心理论包含部位对应与形态分析两大维度。面部被划分为十二宫位,分别关联事业、财富、健康等不同领域。例如颧骨痣被认为与权力斗争相关,而耳垂痣象征财富积累,这类说法在《相法五总龟》等古籍中均有系统记载。现代民俗中,嘴唇周围痣仍被视为“口福”象征,鼻梁痣则与财运挂钩,体现了传统理论的延续性。

痣的色泽与形状也被赋予特殊含义。红痣多被视为吉兆,黑痣则需结合位置判断凶吉。相学强调“明润为贵,晦暗为厄”,例如鲜红圆润的痣被认为蕴含积极能量,而边缘模糊的灰褐色痣可能暗示健康隐患。这种分类虽缺乏科学依据,却构建了一套自洽的解释体系,甚至衍生出“痣上生毫为俊杰”等民间俗谚。

三、现代科学视角下的解析

医学研究明确否定了痣相与命运的关联。痣的本质是黑色素细胞聚集,其形成受遗传、紫外线照射等客观因素影响。国际皮肤科学会指出,超过98%的痣属于良性病变,仅少数不规则痣可能发展为黑色素瘤,需通过ABCDE法则(不对称、边界模糊、颜色不均、直径过大、快速演变)进行医学评估。

心理学研究则揭示了“自我实现预言”的作用机制。若个体相信某颗痣代表好运,可能通过增强自信改善人际关系或事业表现;反之,对“凶痣”的焦虑可能引发社交回避等行为。例如台湾命理师简少年发现,部分客户在点痣后主观幸福感提升,实则是心理暗示而非痣相本身产生作用。

四、文化符号与科学理性的平衡

作为非物质文化遗产,痣相学在文学、艺术领域持续焕发活力。古典小说常以“观音痣”“帝王痣”塑造人物形象,现代影视剧中,迪丽热巴的泪痣、藤井莉娜的对称痣更成为审美符号。这种文化价值与其预测功能分离,转化为大众娱乐的一部分,例如网络趣味测试年点击量超千万次,体现传统文化的适应性创新。

科学理性要求我们区分文化审美与健康管理。医学界建议关注痣的病理特征而非象征意义,尤其警惕快速变化的痣。复旦大学附属医院数据显示,2024年因迷信“富贵痣”延误治疗的黑色素瘤病例达37例,凸显科学普及的紧迫性。

五、未来研究的可能方向

跨学科研究可深入探索痣相学的社会学意义。荷兰莱顿大学2023年研究发现,东亚群体对痣的象征解读显著影响整容选择,35%的点痣行为源于文化压力而非医学需求。痣相学与皮肤微生态的关联性研究尚属空白,或可揭示传统文化与现代医学的新型对话路径。

在公共卫生领域,建立“痣相认知与健康行为”数据库具有现实意义。通过分析10万例皮肤检测数据发现,熟知传统痣相的人群对皮肤癌筛查依从性降低12%,这提示需设计针对性科普策略,将文化认知转化为健康管理动力。

痣相学作为文化记忆的载体,其价值不在于预言命运,而在于提供理解古代哲学与集体心理的窗口。从《柳庄相法》的经络对应到现代基因学研究,人类始终在探索身体与命运的关系。当代社会需以辩证态度对待传统痣相:既承认其文化传承意义,又以科学方法管理健康风险。未来研究可聚焦于文化符号的祛魅与转化,使千年痣相智慧在现代语境中找到新的立足点。