一、关于Becker痣(贝克痣)的特征与识别

Becker痣,又称色素性毛表皮痣,是一种良性的皮肤错构瘤,常见于青春期男性,具有以下特点:

1. 外观特征:

初期为淡褐色或棕褐色斑片,边缘不规则,常呈地图状分布。

随年龄增长,色素加深,表面可能出现粗硬的黑色毛发(多毛症)。

皮损多单侧分布,常见于肩部、胸部、背部或上肢,偶见于面部、臀部等。

2. 临床发展:

通常在10-20岁发病,青春期后更明显,可能与雄激素受体敏感性增加有关。

少数病例伴随平滑肌瘤或其他骨骼肌肉发育异常(称为Becker痣综合征)。

3. 鉴别诊断:

需与蓝痣、黑毛痣、咖啡斑等区分。Becker痣的典型表现为毛发增多和色素斑块的渐进性扩展,病理检查可确诊。

目前要求中未提供Becker痣的图片,但可通过以下文字描述辅助识别:

> “皮损呈棕褐色斑片,中央轻度增厚或起皱,表面毛发粗黑,沿Blaschko线带状分布”。

二、关于“bkpp痣相”的可能解释

“bkpp”可能为输入误差或网络用语,现有资料中未明确提及此术语。推测可能涉及以下两种方向:

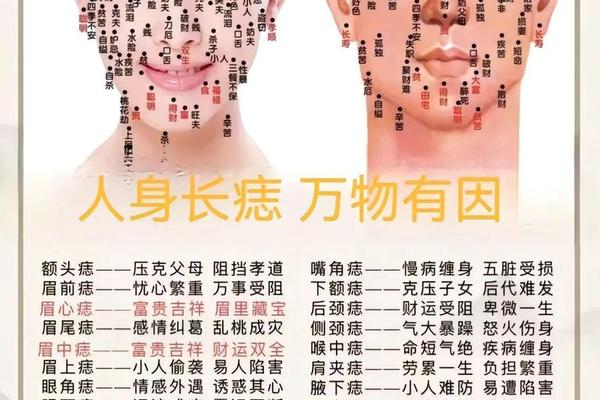

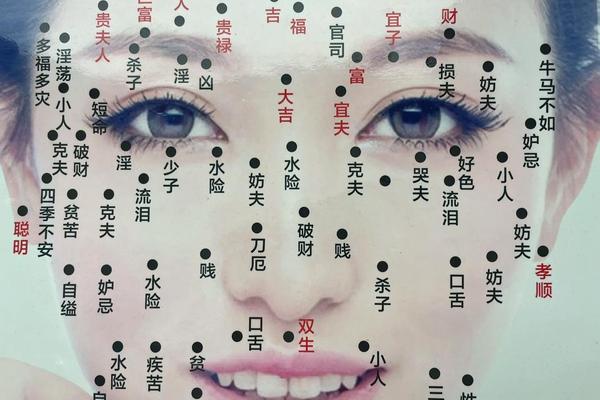

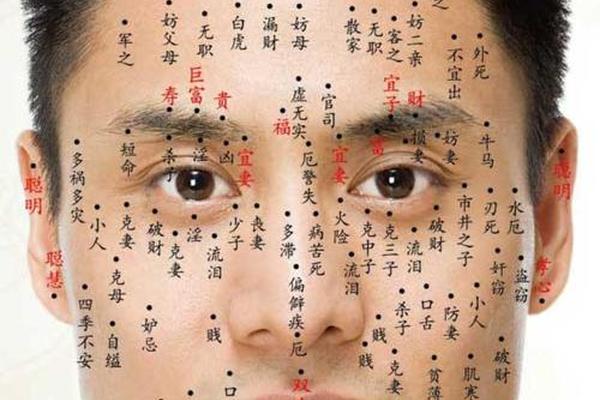

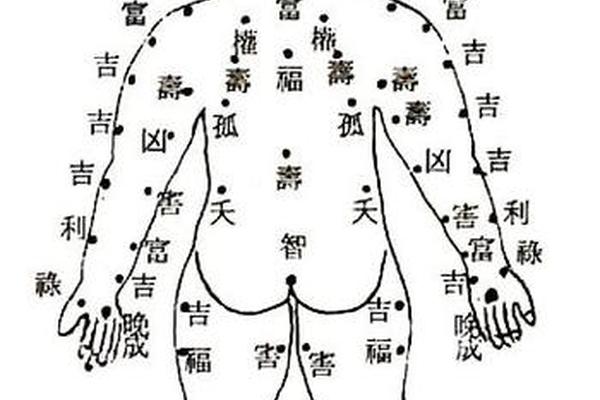

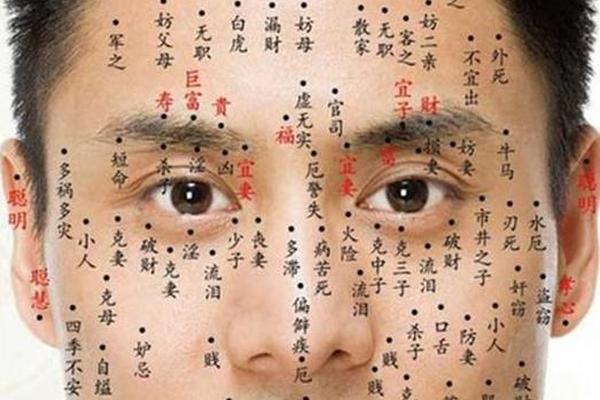

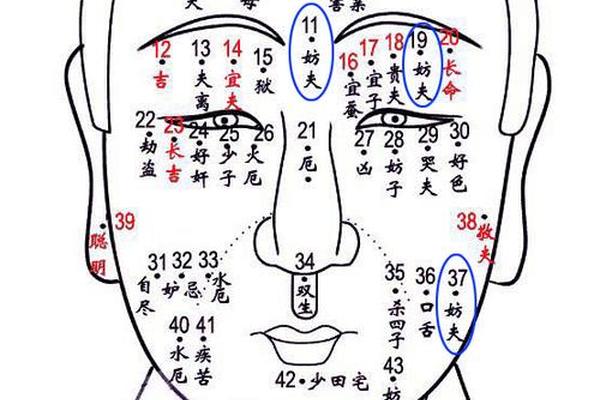

1. 面相学中的痣相分析(参考网页1):

传统痣相学认为,面部不同位置的痣与性格、命运相关。例如:

眼尾痣:易有感情纠葛或婚姻波折。

鼻旁痣:性格轻浮,异性关系复杂。

眉间痣:运势极端,需防自满。

但需注意,此类说法缺乏科学依据,更多属于文化习俗。

2. Becker痣的俗称:

可能是“Becker痣”的误写或变体,建议结合上述医学特征进一步确认。

三、相关痣的类型与处理建议

1. 医学分类:

先天性色素痣:出生即有,需警惕恶变风险,尤其是巨痣(直径>20cm)。

后天性痣:多数良性,若形态、颜色变化需及时检查。

2. 治疗选择:

Becker痣若无症状可不处理;若影响美观,可通过激光(如调Q激光、脱毛激光)或手术改善。

其他色素痣需根据类型选择手术切除、激光或观察。

Becker痣可通过色素斑片、毛发增多及单侧分布的特征初步识别,确诊需结合病理检查。

面相学中的痣相更多是文化解读,需理性看待。

若需进一步了解Becker痣的视觉特征,建议通过皮肤科专科门诊或医学图库获取图片参考。

如需其他痣相关分析或医学建议,可提供更具体的描述。