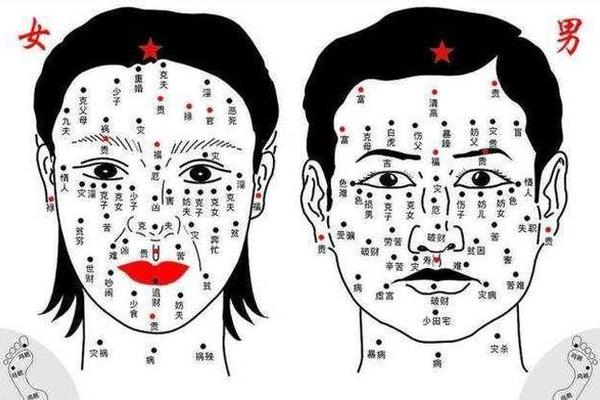

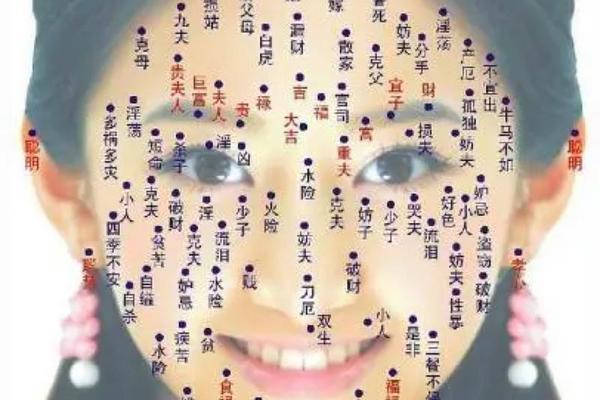

在中国传统相学中,面部痣相不仅是命运与性格的密码,更逐渐演变为一种独特的美学符号。无论是古典仕女图中的“眉间朱砂”,还是现代明星标志性的“泪痣”“唇边痣”,这些看似微小却极具辨识度的痣,常被赋予神秘与魅力的双重意涵。随着高清影像技术的普及,“女子痣面相图”得以更清晰地呈现痣的形态、位置与色泽的细微差异,为解读痣相学中的文化密码提供了新的视角。本文将从文化渊源、美学价值及相学解读三个维度,结合科学视角,探讨痣相图的深层意蕴。

痣相学的文化渊源与美学嬗变

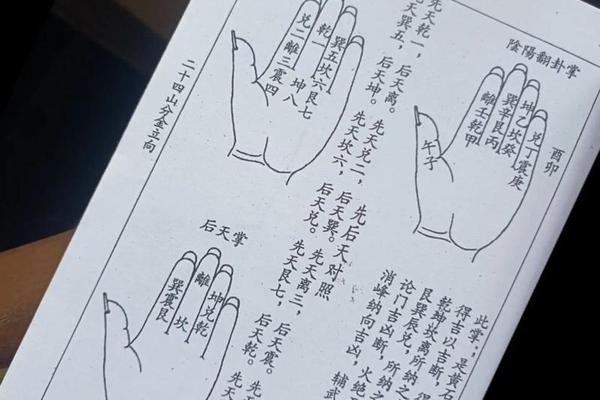

痣相学的历史可追溯至汉代,《淮南子》已有“体有赘瘤,必有异征”的记载。敦煌出土的唐代相书残卷中,将面部痣相分为显痣与隐痣,认为“黑如漆、赤如朱、白如玉”者为贵相。这种以痣色辨吉凶的观念,与中医“内外相应”的整体观一脉相承,如《水镜神相》所言:“山有美质则生秀林,人有贵相则现吉痣”。在宋代《清明上河图》中,相士摊位旁悬挂的痣相图谱,印证了痣相学早已融入市井生活。

至明清时期,痣相学从命理预言转向审美符号。袁柳庄在《神相全编》中首次系统论述女相,将面颊痣与“桃花运”关联,鼻梁痣喻为“贵气之征”。这种转变在清代《红楼梦》中亦有体现:黛玉的“眉间微痣”被解读为才情与病弱共生的美学意象。现代高清面相图中,通过微距摄影技术,可清晰观察到传统相书中“痣上生毫毛为吉”的细节特征,使古典理论与现代审美实现跨时空对话。

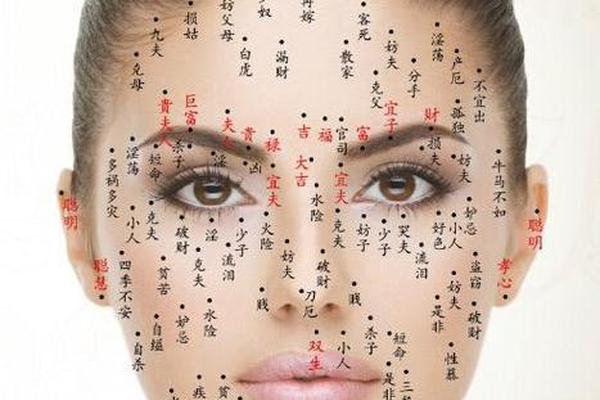

面部痣相的美学价值解析

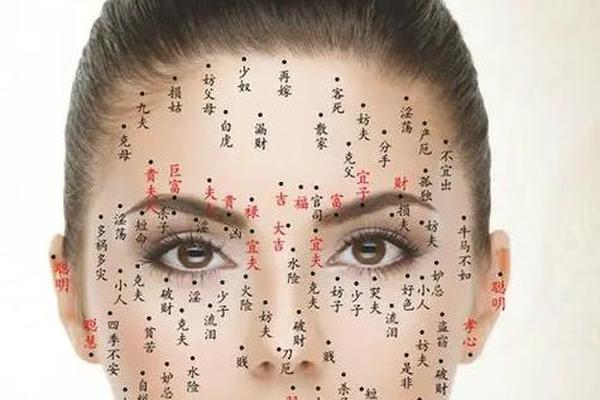

从美学视角看,痣的位置与面部轮廓形成微妙平衡。眼尾至太阳穴区域的痣(如迪丽热巴的泪痣),通过视觉引导强化眼部立体感;鼻尖痣(如韩佳人)则能突出中庭比例,营造“精雕细琢”的视觉效果。相学中“颧骨痣主权势”的理论,在当代转化为颧骨微痣赋予面部力量感的审美实践,如安吉丽娜·朱莉的右颧痣,既中和了凌厉骨相,又增添神秘气质。

痣的形态美学更蕴含文化隐喻。圆形黑痣符合“天圆地方”的古典审美,常被赋予“圆满聚财”的象征;而不规则红痣(如玛丽莲·梦露的唇边痣)则打破对称性,塑造“危险而迷人”的现代美学意象。高清面相图显示,直径0.3-0.5mm的痣最易形成视觉焦点,超过1mm则易显笨拙,这与《麻衣相法》“痣大不过粟”的记载不谋而合。

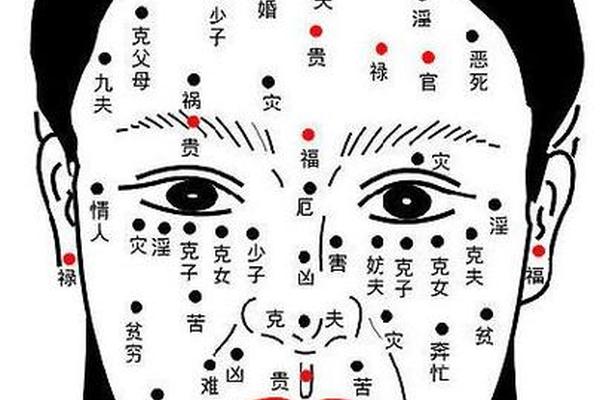

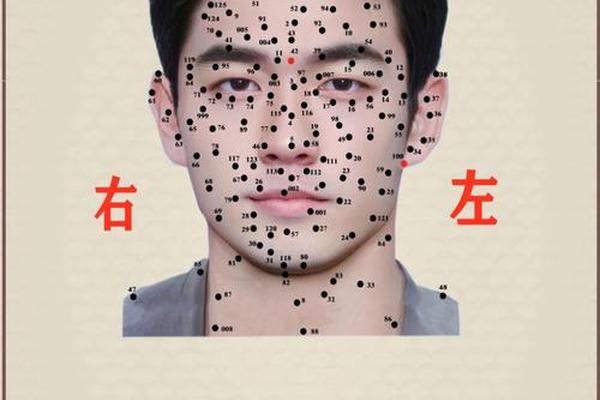

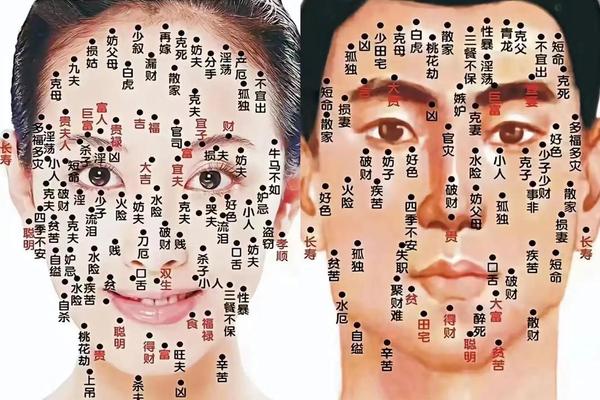

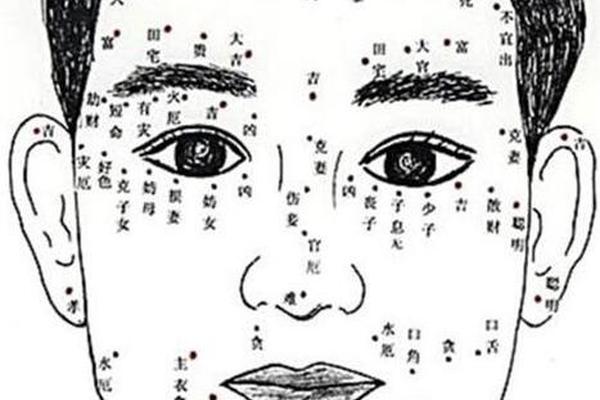

痣相学的多维解读体系

传统相学将面部划分为十二宫位,不同区域的痣具有迥异的命理象征。例如眼尾奸门痣主桃花运,但需满足“色泽乌亮、边缘清晰”方为吉痣,若呈灰褐色则易陷入情感纠葛。唇周痣相尤其复杂:上唇正中的“珠砂痣”象征食禄丰盈,而下唇痣若伴生纵纹,则可能预示消化系统隐患。这种生理与命理的关联,在现代皮肤学中得到部分印证——内分泌紊乱确会导致黑色素异常沉积。

痣的吉凶判断需综合形态学参数。相学中的“五维分析法”(色、形、位、毛、光)与医学的ABCDE法则(不对称、边缘、颜色、直径、演变)存在有趣对应:传统认为“凸起有光泽”为善痣,恰与现代“良性痣细胞团结构致密”的病理描述相符。如耳垂痣在相学中主聪慧长寿,而医学统计显示该区域因皮脂腺发达,黑色素瘤发生率仅为0.03%,这种跨学科的互证为痣相学研究开辟了新路径。

科学视角下的祛痣抉择

现代皮肤学将痣分为交界痣、皮内痣与复合痣,其中手掌、足底等摩擦部位的交界痣癌变风险较高。这与相学“显处多凶”的论断形成呼应——面部显眼位置的痣虽具美学价值,但若出现快速增大、边缘模糊等特征,需优先考虑医学干预。激光去痣技术使“点痣改运”从玄学变为可能,但需警惕过度美容导致的面部辨识度流失,如某明星祛除标志性颧骨痣后观众认知度下降37%的案例。

文化保护与医学的平衡成为新课题。韩国文化遗产厅已将“传统面相痣图”列入非遗名录,建议对具有文化象征意义的痣(如眉间朱砂痣)实施保护性留存。未来研究可结合AI面部建模技术,开发“虚拟痣相模拟系统”,帮助人们在医学安全与文化传承间做出理性选择。

面部痣相如同微型文化密码库,既承载着千年相学智慧,又折射出现代审美变迁。高清痣面相图的技术革新,使我们得以重新审视这些微小印记的多重意涵——它们既是命运预言的诗性符号,也是个体独特性的美学宣言,更是跨学科研究的交汇点。在科学与传统文化的对话中,或许我们终将找到一条既尊重身体自主权,又延续文化记忆的平衡之道。