在中国传统文化中,面相与痣相学作为相术的重要分支,承载着古人观察自然与人体关联的智慧。通过分析面部特征与痣的位置,相术试图揭示个体的性格、命运与健康状态。这一体系不仅包含《麻衣神相》《滴天髓》等经典著作的深奥理论,也衍生出针对不同性别、部位的细致图解。随着现代科学与心理学的发展,痣相与面相学逐渐被赋予新的解读视角,成为传统智慧与现代研究交织的领域。

经典痣相与面相学著作

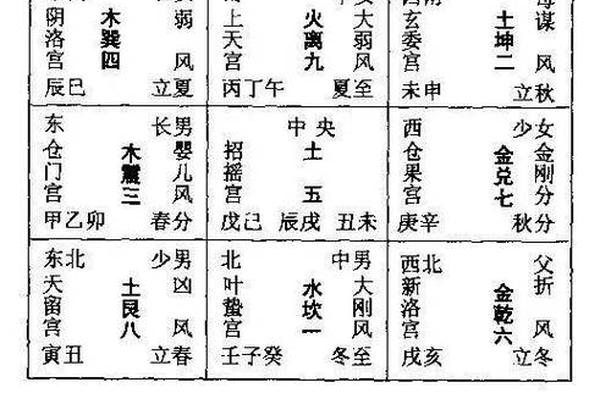

面相与痣相学的核心理论体系,建立于历代相术典籍的积累之上。唐代《麻衣神相》作为相学鼻祖,首次系统化地将面部十二宫与命运关联,提出“天庭饱满为贵,地阁方圆主富”等论断,成为后世相术的基石。宋代邵雍的《相理衡真》则从五行学说切入,强调“气色定吉凶”,认为面部色泽变化可预判人生阶段运势,其理论在明代袁忠彻的《辨证相法》中得到进一步细化,例如将眼尾痣与桃花运关联,形成“眼尾藏痣,情路多舛”的经典结论。

明清时期,相学进入实用化阶段。《玉匣记》通过大量案例分析,提出“痣分显隐,显者主外显运程,隐者定内在禀赋”的二分法,将锁骨、耳后等隐蔽部位的痣纳入研究范畴。清代《神相全编》创新性地引入手相、骨相综合判读体系,书中关于“掌心朱砂痣主财禄”的图解,至今仍是民间相术的重要参考。这些典籍构建的框架,为现代面相学发展提供了理论根基。

女性面相痣图解体系

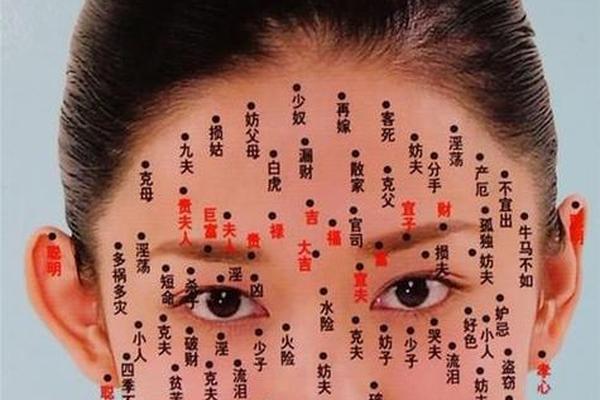

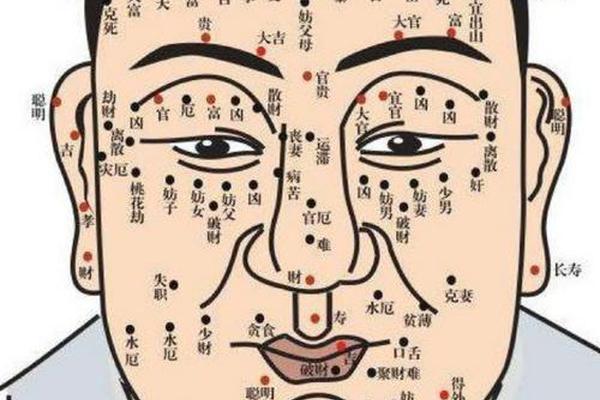

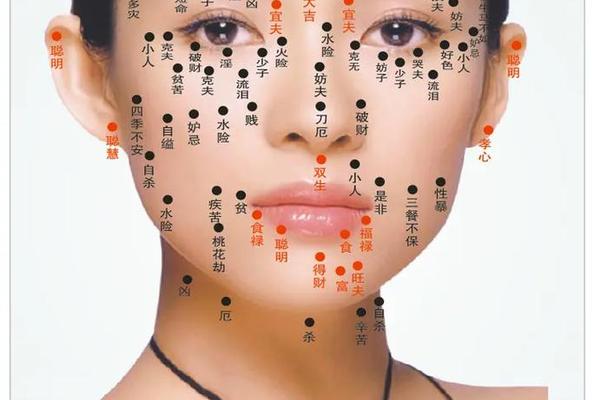

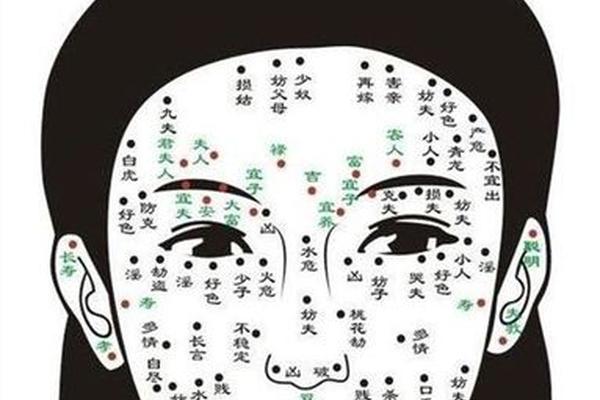

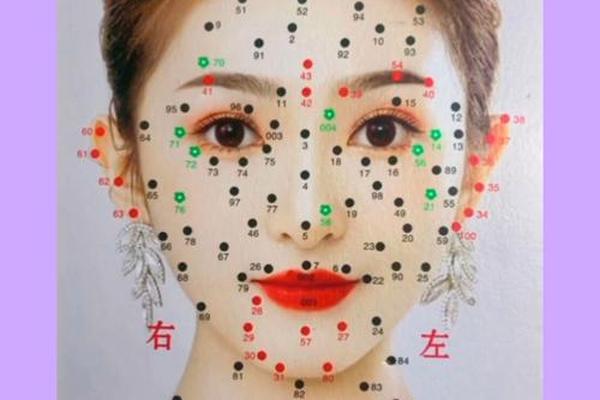

女性面相痣的判读体系在传统相术中尤为精细。额头中央的痣被称为“天贵痣”,主事业顺遂,但若靠近发际线则转化为“离乡痣”,预示早年漂泊。眼周区域被细分出多重含义:眼尾痣关联情感波动,下眼睑痣则与子嗣健康相关,古籍中“眼下三寸见黑,子女宫受损”的描述,在现代演变为对生育风险的警示。

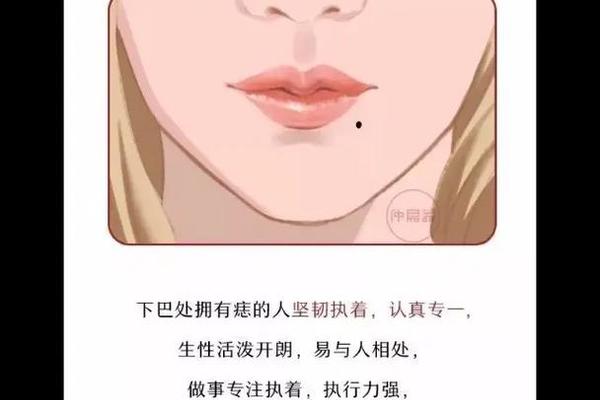

唇部痣相的阴阳属性划分最具争议。上唇痣在《麻衣神相》中属“食禄痣”,主生活富足,但当代研究指出其与消化系统疾病的潜在关联。下唇痣则被赋予双重象征——既代表持家能力,又暗示情感纠葛,这种矛盾性在《面相学探微》中被解释为“生理特征与心理特质的交互作用”。耳部痣相更发展出精密的三分法:耳轮痣主聪慧,耳垂痣象征福寿,而耳后痣则与隐性财富相关,需结合耳形综合判断。

现代相术研究进展

当代相术研究呈现跨学科融合趋势。生理学家戴瑞华在《面相学探微》中,通过3D面部扫描技术验证了“颧骨高度与领导力”的正相关性,其研究表明特定面部结构的激素受体分布影响性格形成。心理学家范·德·艾登则发现,面部对称度与心理健康指数存在统计学关联,例如人中歪斜者抑郁量表得分普遍偏高,这为传统“人中不正心术偏”的说法提供了科学注脚。

现代出版物更注重实用性与可视化。《面相手相論命識人400問》采用案例分析模式,将职场人际与面相特征结合,提出“眉骨突出者宜从事管理,鼻梁笔挺适合财务岗位”等新型论断。《雨揚開運手面相》突破性别局限,主张“两掌并观”取代传统男左女右理论,并通过色彩心理学重新诠释痣色含义,如红痣象征行动力而非单纯吉凶。这些创新推动相术从玄学向生活哲学转型。

学术争议与科学验证

尽管相术在民间广泛流传,学术界的质疑始终存在。遗传学研究证实,痣的分布受MC1R基因调控,与命运并无必然联系。但支持者援引大数据分析结果,指出特定面部特征群体在职业分布上存在显著性差异,例如律师行业“法令纹深刻者”占比超平均值27%。这种统计学异常现象,成为相术科学化研究的新切入点。

未来研究可能朝向两个维度深化:一是通过脑神经科学探究“面相认知”的心理机制,例如杏仁体对特定面部特征的应激反应;二是建立跨文化面相数据库,比较不同地域审美偏好与相术理论的关联性。台湾学者2023年开展的“东亚面相符号比较研究”,已发现中日韩对鼻部痣的解读存在文化特异性,这为相术的人类学研究开辟了新路径。

面相与痣相学作为传统文化遗产,其价值不仅在于命运预测,更在于提供了一套独特的人体观察与解读体系。从《麻衣神相》的五行对应,到现代心理学的实证研究,这门古老学问始终在传统与现代的对话中演进。未来的发展需要在保持文化特质的建立更严谨的科学研究范式,使面相学真正成为连接人文与科学的桥梁。对于普通读者,不妨以文化研究的视角理性看待,既不必全盘否定,也需警惕过度解读,在古今智慧的碰撞中寻找自我认知的新维度。