人类对于命运与性格的窥探从未停止,从古代占星术到现代基因检测,人们试图通过各种方式解读生命密码。在这其中,面相学作为流传千年的识人术,始终在科学与玄学的边界游走。当指尖划过面颊的痣痕,或是凝视镜中眉眼轮廓时,那些关于“颧骨高者掌权”“眉间痣主富贵”的古老谶语,究竟是经验智慧的结晶,还是披着传统文化外衣的迷信?

一、面相学的双重理论根基

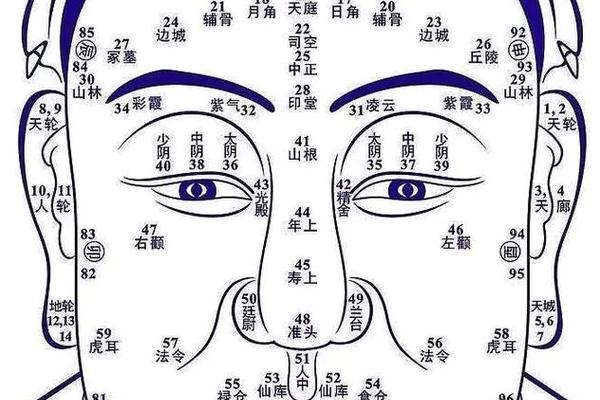

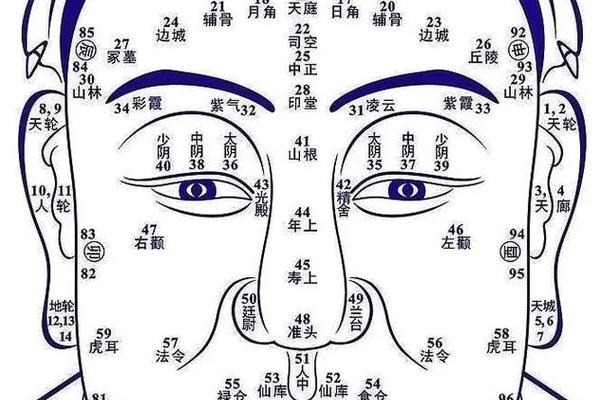

传统面相学以《黄帝内经》“有诸内必形诸外”为核心理念,将面部特征与脏腑机能、性格特质进行系统关联。中医望诊体系中,山根对应心肺功能、鼻翼象征脾胃运化的理论,至今仍在临床诊断中发挥作用。这种生理特征与内在健康的对应关系,在解剖学研究中得到部分印证——如加拿大布罗克大学研究发现,面部宽高比与睾酮水平呈正相关,宽脸型男性攻击性评分显著高于窄脸型群体。

西方颅相学与东方相术在19世纪产生奇妙共振,德国医生加尔提出前额饱满者智力超群的观点,与中国“天庭饱满为贵相”的论断不谋而合。现代心理学实验揭示,人类在0.1秒内即可通过面部特征判断外向性、责任心等人格特质,准确率超越随机概率。这种跨文化认知共性,暗示着面相学可能存在某种生物进化基础。

二、痣相解析的经验逻辑困局

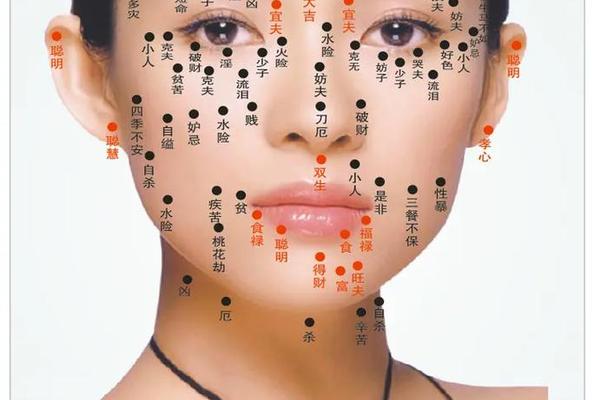

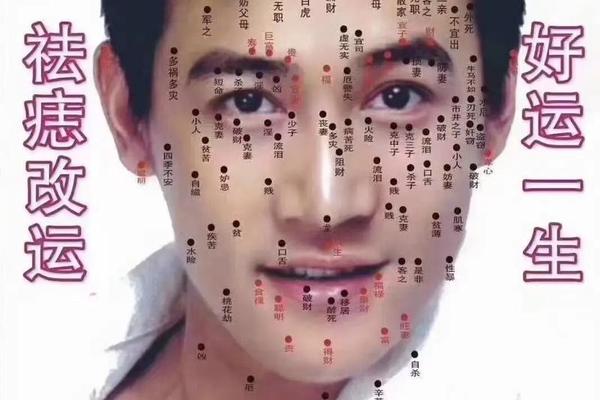

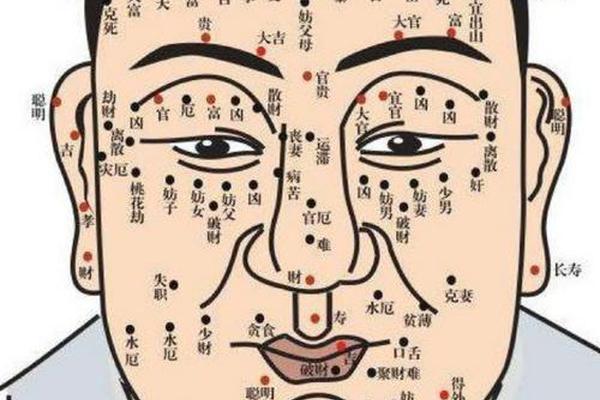

古籍中关于痣相的论述充满细节化隐喻:耳垂痣象征福泽绵长,唇上痣暗示口舌是非,这类判断源于古代医家对病理性色素沉着的观察记录。明代《神相全编》记载“山根赤痣主心火”,与现代医学发现的心脏病患者常出现鼻部毛细血管扩张现象形成对照。但将特定位置痣相与命运直接挂钩,则陷入经验主义陷阱——统计显示,成功企业家群体中鼻头有痣者占比不足3%,与相书所言“准头痣主巨富”严重偏离。

颜色形态学说的科学性争议更为显著。所谓“朱砂痣主吉、黑痣主凶”的论断,忽略黑色素细胞生物学特性。皮肤科研究证实,色素痣的色泽深浅与黑色素细胞分布密度相关,与命运吉凶无必然联系。那些被视为“克夫”特征的高颧骨女性,在现代职场反成为领导力象征,传统相术的性别偏见在此显露无遗。

三、科学视角下的验证与重构

基因研究为面相学注入新解释维度。2022年《科学进展》刊文指出,BAZ1B基因变异影响神经嵴细胞迁移,导致现代人类面部较尼安德特人更柔和,这种“自我驯化”特征与社会合作需求进化相关。表观遗传学则揭示,长期压力状态会改变皮质醇水平,从而形成法令纹加深、眉间川字纹等“劳碌相”生物标记。

大数据分析正在重塑相术研究范式。某科研团队采集10万例人脸数据,发现眼间距与冒险精神呈弱相关性(r=0.12),但统计显著性较低(p>0.05)。这类研究提示,单一面部特征与性格的关联强度,可能远低于传统相术的宣称值。跨文化比较研究更显示,非洲部落社会对面部宽高比的攻击性感知,与工业社会存在显著差异,暗示社会情境对相术效度的调节作用。

四、认知框架的边界

当AI面相小程序声称通过上传照片测算运势,其背后是6层卷积神经网络对10万张标注照片的特征提取。这种技术化相术的风险已然显现——某求职平台算法因偏好“天庭饱满”候选人,导致女性录用率下降15%。传统文化现代化进程中,如何区隔经验总结与刻板印象,成为亟待解决的命题。

在医疗健康领域,融合面相学的预防医学显现价值。中医体质辨识将面色萎黄与脾虚证关联,指导个性化营养干预;心理诊疗中,通过分析患者面部肌肉紧张模式评估焦虑程度,这些应用正在建立循证医学框架。但将面部特征与命运宿命论捆绑的商业模式,仍需法律与道德的双重规制。

站在科学与传统的十字路口,面相学犹如棱镜折射出人类自我认知的多重光谱。从《麻衣神相》的五行配属到BAZ1B基因的分子机制,从街巷卦摊的痣相解读到人工智能的面部编码,这门古老技艺正在经历祛魅与重构。未来的研究或许需要建立跨学科对话平台,将遗传学、行为科学、文化人类学纳入分析框架,在量化研究与文化阐释间寻找平衡点。当我们在镜中端详面容时,既不必将皱纹视为命运判词,亦无需否定那些镌刻在眉宇间的生命故事——毕竟,面相最深刻的密码,始终写在每个人自我塑造的轨迹之中。