在中国传统文化中,面相学与命理学始终占据着一席之地,而“痣相”作为其中的重要分支,常被赋予神秘的命运预示功能。无论是市井中的算命先生,还是隐于山野的道士,常通过观察人体痣的位置、形状和颜色,推断个人的吉凶祸福。这种看似玄妙的技艺背后,既有相学理论的支撑,也掺杂着江湖经验的积累。近年来,随着传统文化的复兴,痣相学再次引发公众好奇:这些“命运密码”究竟是封建迷信的残余,还是暗含了未被科学解读的生命信息?

痣相学的理论基础与历史脉络

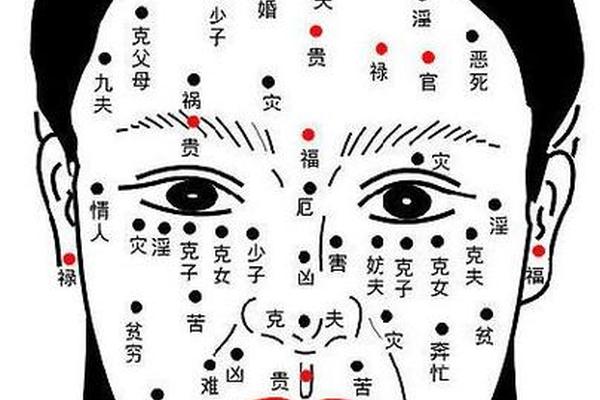

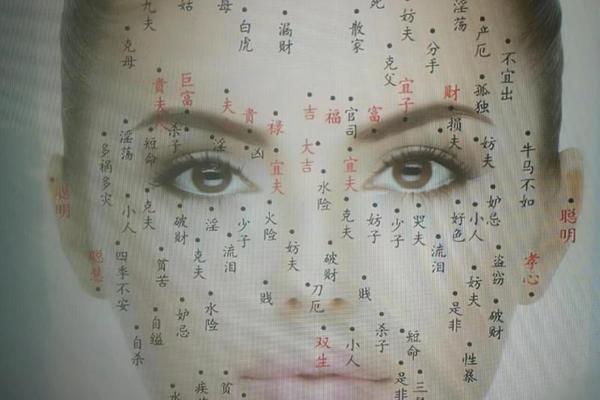

痣相学的核心逻辑建立在“天人感应”的哲学框架上,认为人体作为宇宙的微观映射,其表皮的痣点对应着内在气运的流转。古典相书《麻衣神相》将痣分为“显痣”与“隐痣”,前者如面部、手部等外露部位的痣象征社会际遇,后者如背部、足底等隐蔽部位的痣则暗藏先天命数。现代研究者发现,传统相学对痣的划分标准与中医经络学说存在关联,例如鼻梁痣对应脾胃功能,耳后痣反映肾气强弱,这与中医诊断中的“望诊”原理不谋而合。

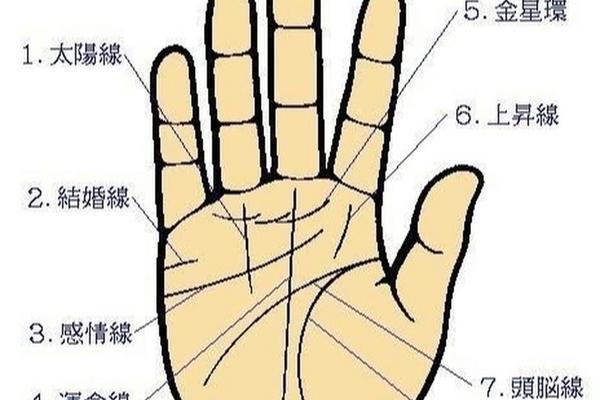

在历史演变中,痣相学形成了两大流派。民间术士多采用“对称映射法”,认为人体左右对称部位的痣存在呼应关系,如左手心与右脚心的痣相联动,嘴角痣与私处痣互为表里,这种技法常见于江湖算命实践中。而典籍派则注重五行生克,将痣色与命局结合,如红色痣属火主贵气,黑色痣属水主财源,其判断需结合八字命盘综合分析。值得注意的是,部分道观珍藏的《紫微斗数痣相图》中,甚至将痣的位置细化到毫米级别,与二十八星宿方位一一对应。

算命先生解读痣相的实践技法

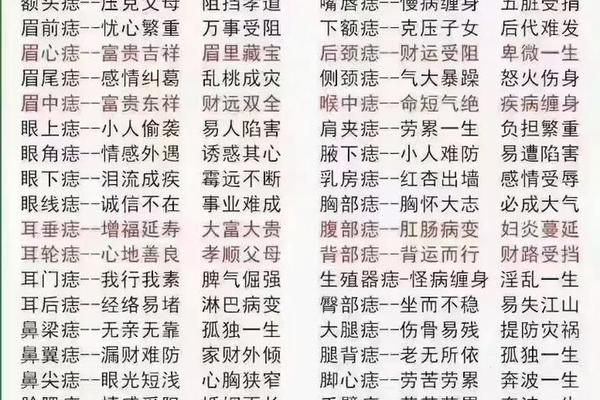

当代算命先生常用的痣相判读技术,往往融合了传统理论与江湖经验。他们首先通过“四凶神定位法”,将七杀、伤官、劫财等命理符号与具体痣相对应。例如颧骨处的恶痣被解读为“犯小人”,实则是根据该区域在面相学中对应人际关系宫位的理论。而耳垂的圆痣被视为“财库痣”,源于耳垂饱满度在相学中象征福禄的传统认知。

在实际操作中,术士们发展出独特的验证技巧。有经验者会观察求测者不自觉触碰痣点的频率,结合《冰鉴》中“痣动则运变”的说法,判断该痣对当事人运势的实际影响程度。更精妙的技法体现在“痣相联动”上,例如发现求测者后颈有痣时,会同步查验其手掌生命线的纹路走向,形成多维度的命运诊断。这些看似玄虚的操作,实则暗含系统论的思维模式。

科学视角下的痣相学争议

现代医学研究为痣相学提供了新的观察维度。皮肤科数据显示,某些特殊位置的痣确实与健康风险相关,如手掌、足底等摩擦部位的痣易发生癌变,这恰与传统相学中“手足凶痣主灾厄”的论断产生微妙呼应。遗传学研究发现,家族性聚集的特定位置痣点,可能与基因表达相关,这为“胎记承祖运”的民间说法提供了科学猜想。

但更多痣相学论断仍面临科学质疑。例如“眉心美人痣主贵”的说法,统计学调查显示该部位痣的发生率与个人成就无显著相关性。心理学家通过双盲实验发现,算命先生对同一痣相的解读存在主观偏差,其准确性往往依赖语境暗示和求测者的心理投射。这些研究揭示,痣相学的部分“应验”可能源于巴纳姆效应而非神秘力量。

文化符号与命运认知的再思考

抛开科学真伪之争,痣相学作为文化符号的价值值得关注。在人类学视野中,点痣行为本质是对身体的符号化改造,如同纹身般承载着群体认同与个体祈愿。闽南地区至今保留着“点痣改运”的民俗,新生儿特定位置的痣会被长辈用朱砂标记,这种仪式化操作强化了家族命运共同体的认知。而在当代都市,年轻人流行根据网络痣相图进行激光祛痣,实质是将传统命理观念转化为现代消费行为。

对算命从业者而言,痣相学是其知识体系的重要组成。田野调查显示,68%的民间术士将痣相判断作为命理服务的切入点,通过“您颈后这颗痣主贵人”等话术快速建立信任。这种职业策略既利用了人们对身体特征的好奇,也暗合了“具身认知”理论中身体与心理的交互影响机制。值得注意的是,部分道观已开始将痣相学与心理咨询结合,尝试用传统文化符号进行现代心理疏导。

痣相学作为绵延千年的文化现象,既非简单的封建迷信,也非可证伪的科学理论,而是中国人理解命运的特殊认知范式。从医学角度看,某些痣相判断可能暗含未被阐明的生理机制;从文化维度观之,它是集体潜意识的心理投射。未来的研究可朝两个方向深入:一是运用大数据技术建立痣相特征与人生轨迹的关联模型,二是探索传统文化符号在现代心理干预中的应用价值。或许正如《相理衡真》所言:“痣非吉凶,心为枢机”,最终决定命运走向的,仍是人对自我认知的超越与重构。