从古至今,痣相与面相学在中国传统文化中占据独特地位。古人认为痣的形态、位置与命运息息相关,而面相则被视作性格与福祸的“解码器”。但随着科学的发展,这些传统学说不断面临理性审视。一方面,痣相学在民间流传千年,形成了一套庞杂的符号体系;现代医学揭示痣的本质是皮肤色素沉积,面相学则被质疑为“以貌取人”的伪科学。本文将从文化、医学、心理学等多维度探讨痣相是否有统一标准,以及面相学是否属于迷信。

一、传统痣相学的文化渊源

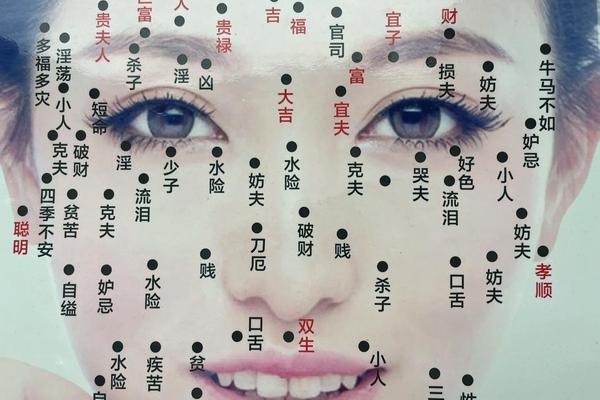

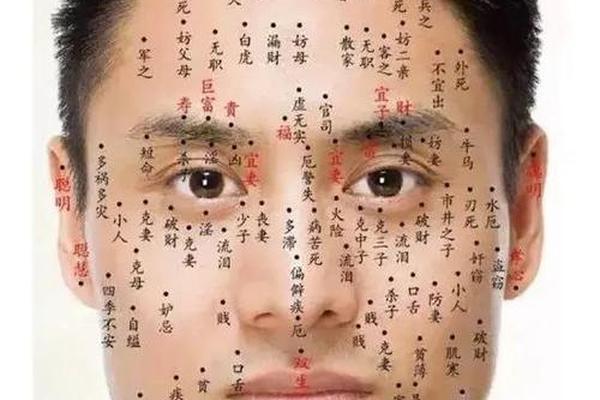

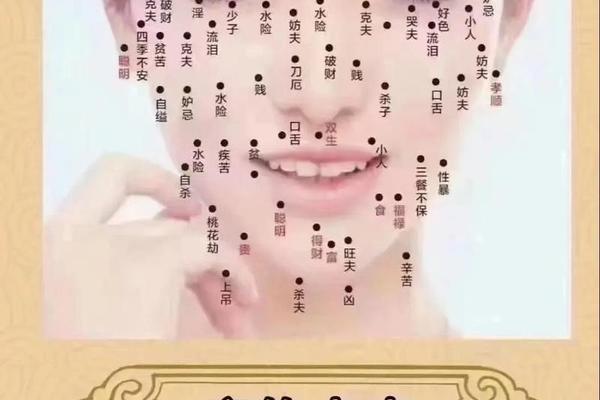

痣相学的核心逻辑源于中国古代天人感应思想。根据《相术》记载,痣被视为“天意所赐”,其颜色、位置与形态被赋予吉凶寓意。例如,额头正中的痣象征智慧与富贵,而鼻梁上的痣则被认为会削弱财运。这种分类体系在历史发展中逐渐细化:红色肉痣主贵人相助,黑色痣若长毛则为吉兆;耳垂有痣者易遇水患,嘴唇痣则暗示情欲旺盛。各流派对同一位置痣的解读常存在矛盾。以肩部痣为例,有文献称其代表“责任重大”,也有观点认为预示“劳碌贫困”,这种差异暴露了传统痣相学缺乏统一标准的问题。

从社会功能看,痣相学曾充当心理暗示工具。古代相士通过解读痣相为个体提供命运解释,缓解人们对未知的焦虑。例如,颧骨有痣者被告知“贵人相助但官司缠身”,这种矛盾说辞既满足对成功的期待,又暗示风险的存在。这种模棱两可的叙事策略,使痣相学成为适应不同境遇的弹性解释系统,而非客观规律。

二、现代医学对痣的祛魅

现代医学将痣定义为“色素痣”,即黑色素细胞聚集形成的良性肿瘤。研究表明,痣的数量与遗传、紫外线暴露密切相关,而非命运轨迹的显现。例如,紫外线会刺激黑色素细胞异常增殖,导致痣的数量增加,这与传统“痣随运生”的说法形成直接冲突。医学界更关注痣的病理变化:直径超过6毫米、边缘不规则或颜色不均的痣可能恶变为黑色素瘤。这种基于病理机制的判断标准,彻底颠覆了传统以吉凶分类的痣相体系。

在临床实践中,医学与传统文化出现有趣互动。尽管医生否定痣相学的预测功能,但部分患者仍因文化心理选择保留特定位置的痣。例如,一项针对美容祛痣者的调查显示,73%的人拒绝去除眉间“富贵痣”,即便其存在癌变风险。这折射出科学认知与文化惯性之间的张力——理性无法完全消解符号系统的情感价值。

三、面相学的科学争议

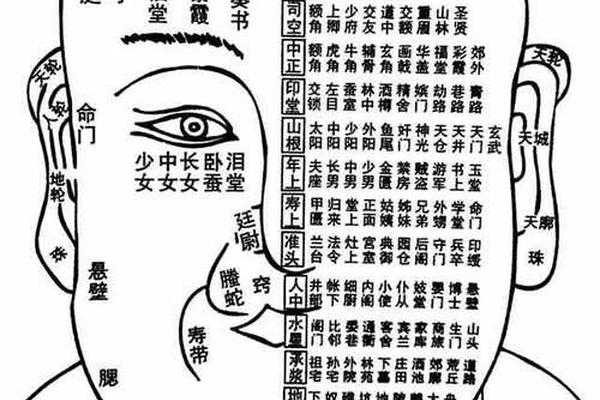

面相学的科学性长期存在争议。神经科学研究发现,特定面部特征与激素水平相关。例如,宽脸男性因睾酮水平较高,常被认为更具攻击性,这种认知偏差可能源于进化过程中对力量的识别本能。但此类关联性并不等同于因果性:宽脸者未必性格暴烈,而攻击性人格也可能存在于清秀面容者中。心理学实验进一步揭示,人们对“领导面相”(如高颧骨、宽额头)的判断准确率仅略高于随机猜测,说明面相与能力的关联更多是刻板印象的投射。

传统文化中的“相由心生”理论得到部分现代研究支持。长期表情习惯会重塑面部肌肉,例如频繁皱眉者眉间纹加深,形成“愁苦相”;而乐观者笑肌发达,呈现舒展面容。但这种生理变化反映的是心理状态的积累,而非先天命定。法国生物学家拉马克的“用进废退”理论为此提供解释:表情肌的适应性改变是行为强化的结果,与命运无关。

四、命理学的逻辑困境

面相与痣相的命理体系面临根本性悖论。以“耳垂厚大主富贵”为例,统计学研究发现,富豪群体中耳垂肥厚者的比例(约52%)与社会整体分布(49%)无显著差异。命理学者的辩护常陷入循环论证:将成功者特征归纳为“贵相”,却忽略大量具相同特征但境遇平凡者。这种“幸存者偏差”使理论无法证伪,违背科学研究的可重复性原则。

从方法论看,传统相学存在过度泛化缺陷。中医体质学将人分为九类,认为阳虚者面白畏寒,阴虚者潮红燥热。这种基于体表特征的分类虽有一定生理依据,但直接对应命运则显牵强。现代基因学研究证实,外貌特征受数百个基因调控,与性格、能力的遗传关联度不足3%,彻底否定了“面相定命”的宿命论。

在传统与现代之间

痣相与面相学承载着古人对生命奥秘的探索,但其本质是前科学时代的文化建构。医学研究证实,痣的病理属性远大于象征意义;心理学则揭示面相判断多源于认知偏差。这些学说在缓解焦虑、塑造身份认同方面的社会功能不应被忽视。未来研究可深入探讨传统文化符号的认知神经机制,例如为何特定面部特征会引发普遍联想。对于公众而言,理性看待痣相与面相,既要承认其文化价值,更需以科学态度守护健康——定期检查异常痣变,远比揣测“吉痣凶痣”更有意义。