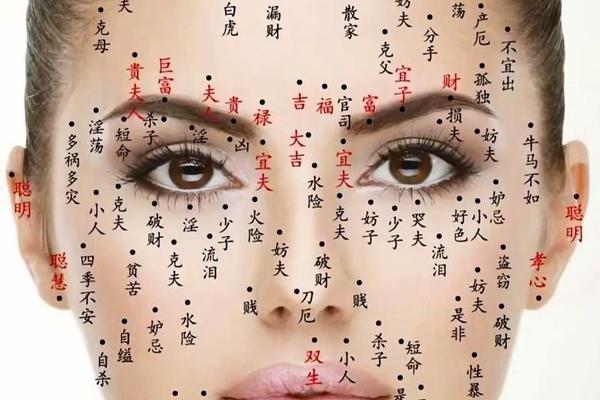

在面相学中,面部每一处细微的特征都被认为暗藏命运的密码,而右眼下方的痣尤其引人遐想。这颗被称为“泪堂痣”或“泪痣”的印记,既承载着传统相学中的吉凶预兆,也因文化传说而蒙上浪漫色彩。从子女宫到夫妻缘,从性格特质到健康暗示,这颗痣的解读跨越了现实与想象,成为连接生理特征与人生轨迹的神秘符号。

一、传统面相学中的凶吉象征

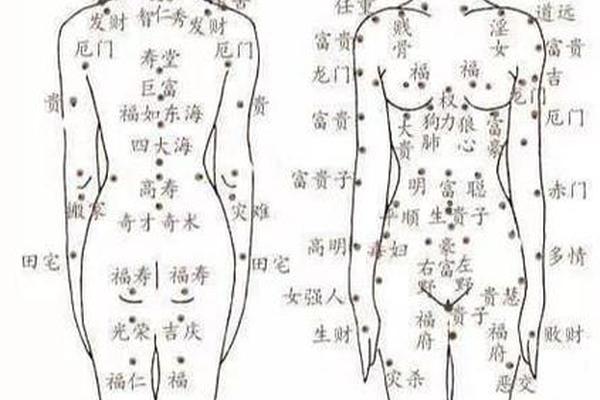

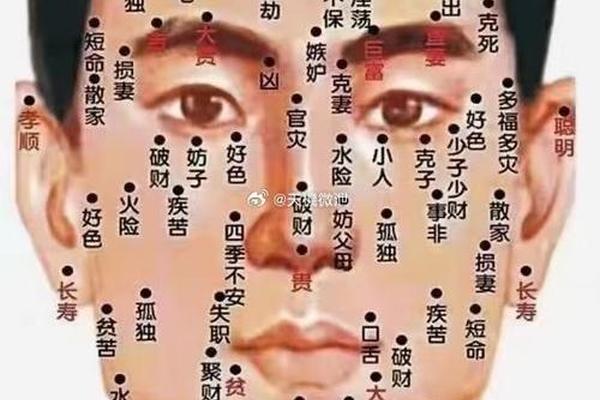

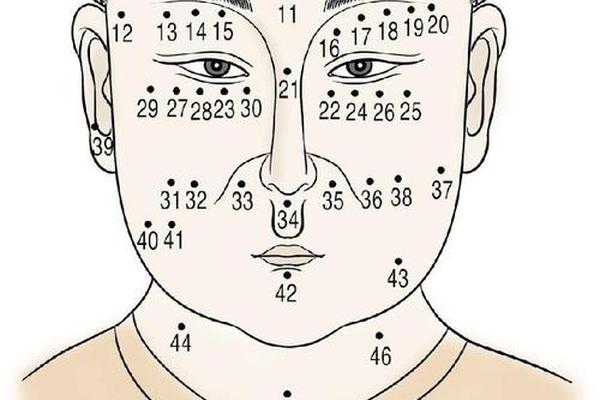

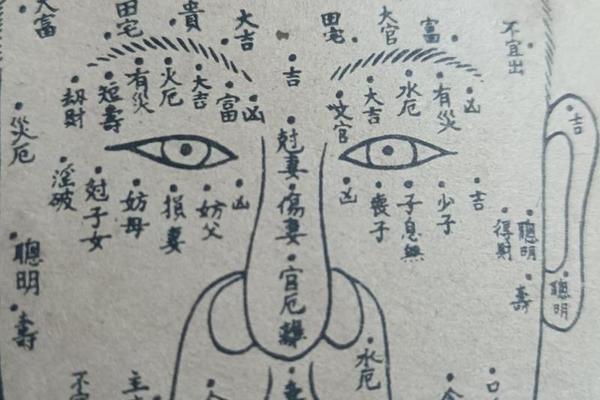

在传统相学体系中,右眼下方属于“子女宫”和“泪堂”的范畴,这一区域与生育、情感及家庭关系密切相关。根据《麻衣相法》的记载,子女宫需“丰厚平满”方为吉相,而此处若有痣则可能引发“克子”“多泪”等不祥征兆。具体而言,右眼下方的痣常被归类为“妨夫痣”,暗示女性婚姻坎坷,易因情感纠葛陷入孤独;同时也被视作“火厄痣”,象征需警惕火灾或慢性疾病。

更有相书指出,此处痣相可能导致“少子”现象,即生育男孩的概率较低,且子女成长过程中需耗费更多心力。这种解读源于古代对家族延续的重视,痣的存在被看作肾气不足或生殖力减弱的标志,进而影响子嗣运势。值得注意的是,传统相学对痣的吉凶判断常与痣的形态挂钩,若痣色乌黑圆润则凶性稍减,反之晦暗杂色则被视为大凶。

二、情感与性格的多面性

右眼下方的痣常被赋予“多愁善感”的性格标签。相学认为这类女性天生敏感,易陷入情感漩涡,尤其在遭遇伴侣背叛时更易触发强烈情绪反应。这种特质与泪堂的生理象征形成呼应——古籍《神相全编》曾描述:“泪堂深陷,多为哭丧之相”,而痣的出现放大了这种情感波动。

部分相学流派将此痣解读为“风情痣”,认为其主人具有独特魅力,容易吸引异性关注。如网页1提到的“投怀送抱”之说,暗示这类女性在两性关系中更主动开放。但这种魅力也可能成为双刃剑,相学警示其可能导致“不安于室”的倾向,尤其在眼尾与泪堂交界处生痣时,更易卷入多角恋情。这种矛盾性揭示了传统观念对女性特质的复杂评判:既认可其吸引力,又警惕其破坏家庭稳定的潜在风险。

三、现代视角与科学解读

从医学角度看,痣是黑色素细胞聚集的常见皮肤现象。临床数据显示,约90%的痣为良性,其位置与形态并无必然的病理关联。右眼下方的痣若未出现异常增大、出血或颜色变化,通常无需治疗。现代皮肤科学更关注痣的病理风险,如黑色素瘤的早期识别,而非传统相学的吉凶预言。

心理学研究揭示了痣的文化象征对个体的潜在影响。一项社会调查显示,约38%的女性会因面相解读产生心理暗示,例如认为泪痣预示情感波折者,可能在亲密关系中表现出过度焦虑。这种“自我应验预言”现象,使得传统痣相学在现代社会仍具隐性影响力。部分美容机构的数据也显示,要求祛除右眼下痣的客户中,超六成是受到相学观念驱动。

四、文化隐喻与心理投射

泪痣的浪漫传说为这颗痣增添了超越现实的色彩。民间故事中,泪痣被描述为前世爱人泪水凝结的印记,注定要在今生重逢以偿还情债。这种叙事将生理特征转化为宿命符号,赋予其“三生石上旧精魂”的诗意。敦煌壁画中的飞天形象,也常见眼下点缀朱砂痣,暗示其超越凡俗的情爱观。

在文艺作品中,泪痣成为塑造人物命运的视觉符号。从《红楼梦》中林黛玉的“似泣非泣”之态,到现代影视剧女主角的特写镜头,这颗痣常被用作强化悲剧色彩或神秘气质的设计元素。这种文化编码使得泪痣超越了相学范畴,成为集体审美意识中的特殊意象。

总结与展望

右眼下方的痣相解读,实质是传统文化、医学认知与个体心理的交织产物。传统相学通过系统性符号建构,将生理特征与命运轨迹强行关联;现代科学则从病理机制出发解构其神秘性;而文化传说与艺术创作又为其披上浪漫外衣。未来研究可深入探讨痣相观念的地域性差异,例如对比东亚“泪痣”与西方“美人痣”的象征体系差异。跨学科研究可量化分析痣相暗示对个体行为的实际影响,为传统文化符号的当代转化提供科学依据。对于个体而言,理性认知痣的医学属性,同时欣赏其文化隐喻,或许是平衡传统与现代的最佳态度。