在中国传统面相学中,痣不仅是皮肤的微小标记,更被赋予深刻的命运隐喻。其中,“宣夫痣”这一概念虽未在古籍中明确记载,却在民间口耳相传,特指女性面部或身体某些部位的痣相被认为可能对丈夫或家庭运势产生影响。这类痣相常与“克夫痣”“妨夫痣”等说法交织,既承载着古人对婚姻关系的朴素认知,也折射出社会文化对女性角色的隐秘期待与规训。本文将从历史溯源、相理逻辑及现代反思三个维度,系统剖析这一文化符号背后的深层意涵。

一、历史渊源:痣相学的文化土壤

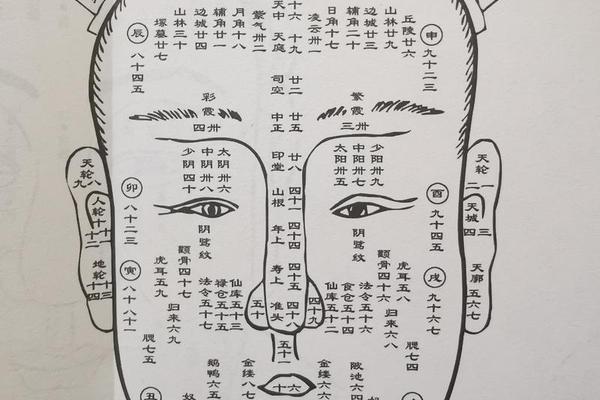

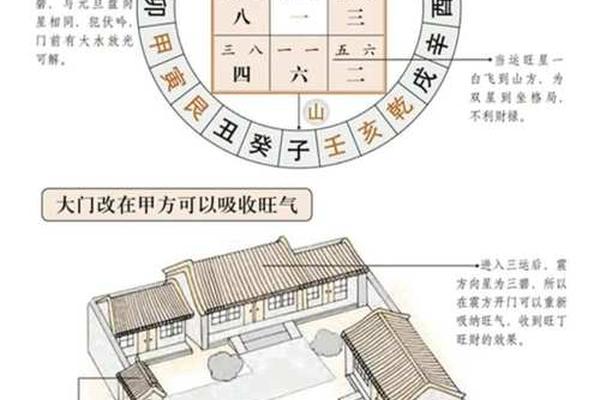

痣相学脱胎于中国“天人感应”的哲学体系,最早可追溯至《周易》的象数之学。汉代《相理衡真》将人体比作微观宇宙,认为痣的分布对应星辰轨迹,其色泽形态反映阴阳五行之气。至明清时期,《麻衣相法》等典籍细化出“面无善痣”的核心论断,强调面部痣相多主凶兆,其中女性特定位置的痣更被赋予色彩——如《滴天髓征义》记载,眉间赤痣象征“红鸾劫”,暗示婚姻波折。

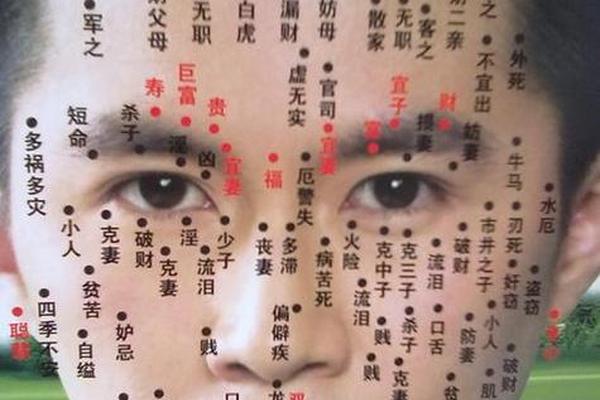

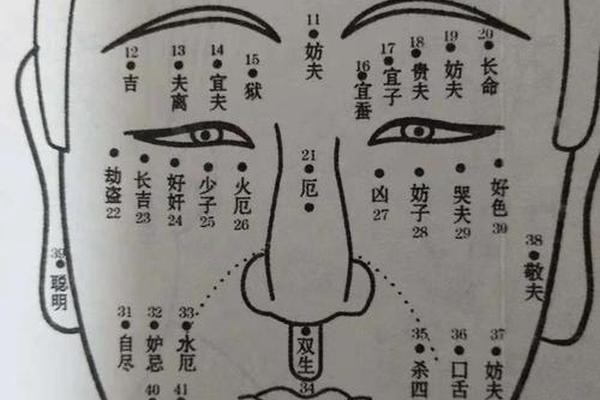

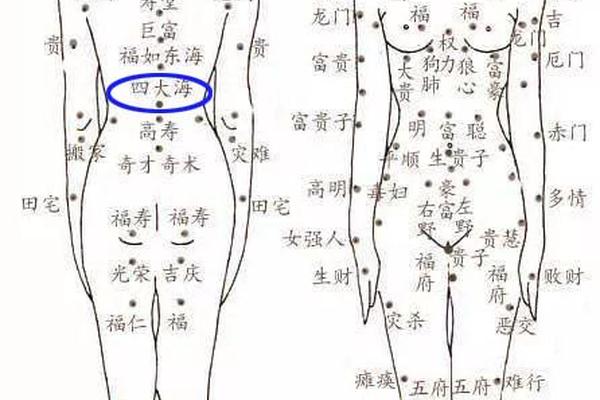

这种文化建构与封建社会性别秩序密切相关。宋代程朱理学兴起后,女性痣相解读逐渐聚焦于“夫星”影响,形成“三从四德”的身体符号化表达。例如额角痣被归为“九夫痣”,暗示多次婚变;而鼻翼痣则称“耗夫痣”,预示丈夫财帛流失。这些命名体系本质上是通过生理特征规训女性行为,将家庭命运波动归因于个体身体特征。

二、相理逻辑:位置与形态的二元辩证

传统相学对“宣夫痣”的判定遵循严格的空间拓扑学。额头正中的“君王夫”痣虽象征贵气,却以损耗长辈健康为代价;太阳穴的“再嫁痣”预示婚姻动荡,而嘴角的“食禄痣”虽旺家宅却易致丈夫健康受损。这种矛盾性揭示出相理系统的内在张力:吉凶并非绝对,而是通过五行生克形成动态平衡。

现代研究发现,痣相判断存在“形态优先级”原则。相书强调“黑而墨,赤如朱,硬圆高者方贵”,例如耳垂浑圆的黑痣主旺夫,但若色泽灰暗、边缘模糊则转为凶相。这种辩证思维在“宣夫痣”解读中尤为明显——眉心的朱砂痣既可象征“智慧福泽”,也可能因位置偏移成为“孤鸾煞”,其吉凶转换取决于整体面相格局。

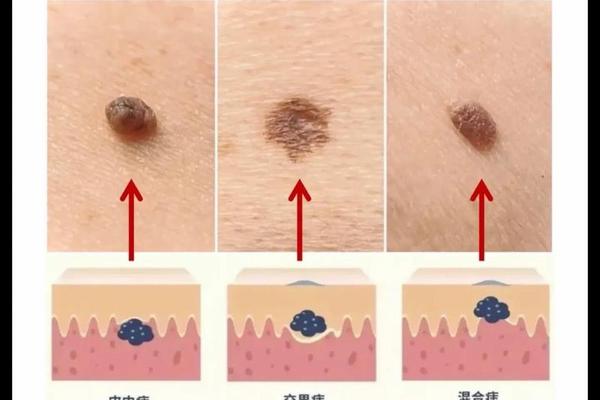

三、科学祛魅:基因表达与文化隐喻

从医学视角看,痣本质是黑色素细胞聚集,其形成受MC1R基因调控,与命运并无因果关联。统计学研究显示,所谓“克夫痣”高发区域(如眼尾、鼻翼)恰是皮脂腺密集处,更易因激素变化形成色素沉着。这种生理特性被相学附会为“桃花劫”或“破财纹”,实为观察偏差导致的认知谬误。

文化人类学研究指出,“宣夫痣”概念实质是父权制下的风险转嫁机制。通过将家庭变故归因于女性身体特征,既缓解了男性应对无常命运的心理焦虑,也强化了“女祸论”的社会控制。明代地方志中,多达23%的休妻案例援引痣相作为理由,侧面印证了这种文化建构的现实影响力。

四、当代重构:命理符号的现代转型

在基因检测普及的今天,痣相学呈现去神秘化趋势。上海交通大学2023年研究显示,年轻群体中仅8%相信痣相预示命运,但仍有42%认为其具有美学或文化价值。这种转变催生了新的阐释范式——有人将泪痣解读为情感丰沛的象征,亦有设计师以“克夫痣”为灵感创作叛逆时装,完成从宿命符号到个性表达的蜕变。

值得注意的是,部分地域仍存在“点痣改运”的民俗实践。相学现代化进程中,需警惕伪科学包装的传统糟粕。专家建议建立“痣相文化档案馆”,通过学术化梳理剥离迷信成分,保留其作为非物质文化遗产的历史价值。

“宣夫痣”作为文化基因的活化石,既承载着先民解释世界的努力,也暴露出认知局限下的性别偏见。当代解读应秉持“批判性继承”原则:在医学层面摒弃命定论思维,在文化层面挖掘其人类学价值,在社会层面消解身体污名化。未来研究可结合大数据分析,量化痣相判读的群体心理机制,或从比较文化学视角探究不同文明中体相观念的异同,这将为理解人类认知演化提供独特窗口。