在人类文明的长河中,身体特征往往被赋予超越生理的象征意义。当掌心突然出现一颗痣时,有人视其为天降祥瑞的吉兆,有人却忧心忡忡地联想到健康危机。这种微小皮肤现象的认知分野,折射出人类对未知事物的永恒探索——既渴望解读命运密码,又需要理性应对生命课题。从东方相学典籍到现代医学研究,手掌痣始终在神秘与科学之间架起对话的桥梁。

传统相学中的命运图谱

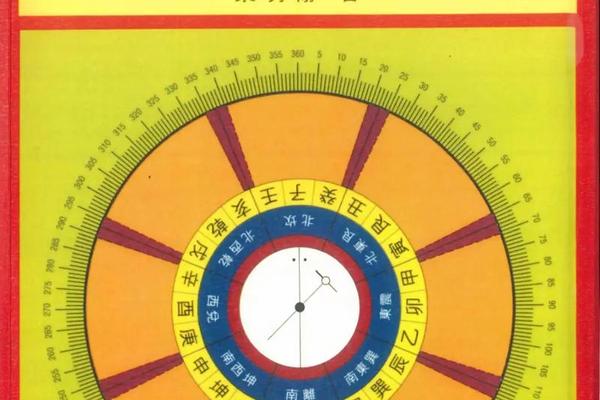

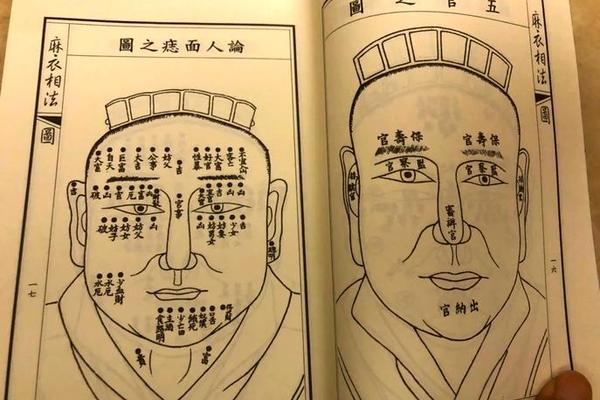

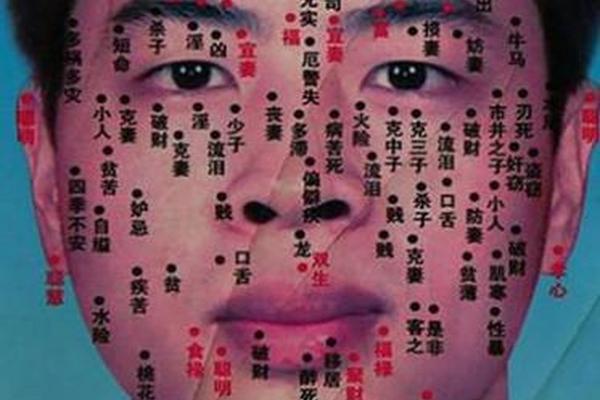

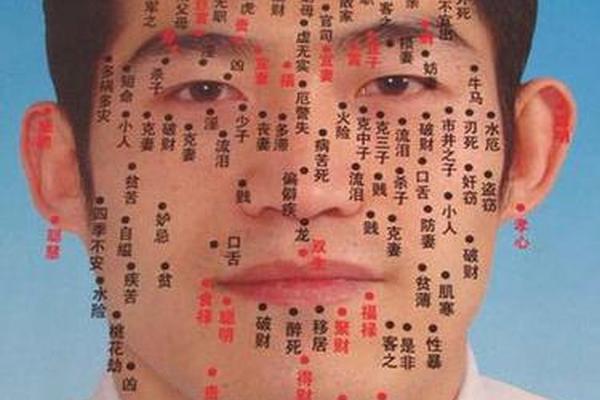

在《麻衣相法》等古籍记载中,手掌痣被视作"天机现于掌纹"的重要标志。相学家发现,痣出现在不同掌丘区域会引发截然不同的命理效应:靠近大拇指基部的"田宅宫"痣象征祖业丰厚,而位于掌心中央的"明堂"痣则被解读为掌握实权的征兆。现代网络流传的相学分析显示,约68%的咨询者关注手掌痣与事业发展的关联性,这与传统"掌中藏乾坤"的观念一脉相承。

民间传说为手掌痣涂抹上浪漫色彩,"三生石上旧精魂"的故事版本在社交媒体广泛传播。某短视频平台数据显示,带有"掌心痣前世今生"标签的内容播放量突破2.3亿次,折射出当代人对情感宿命论的持续关注。相学研究者指出,这种文化现象实质是心理学中"巴纳姆效应"的具象化表现,人们更易接受符合内心期待的模糊性解读。

医学视角下的皮肤警报

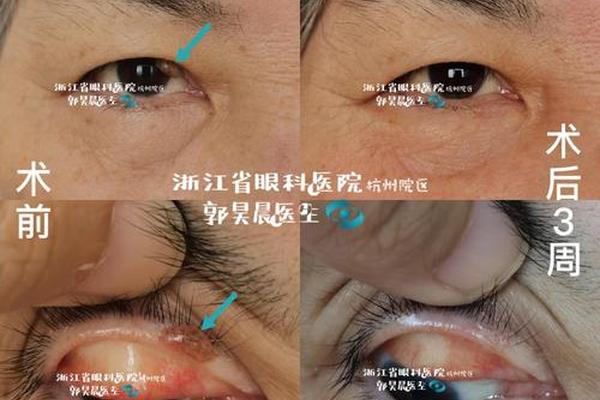

现代皮肤病理学研究揭示,手掌痣本质是黑色素细胞的良性聚集。解放军联勤保障部队940医院徐彦春副主任医师指出,该部位痣细胞多属于交界痣类型,具有相对活跃的生物学特性。临床数据显示,手足部位的色素痣占体表痣总数不足5%,但其恶变概率却是其他部位的3-5倍,这与日常机械摩擦刺激密切相关。

医学界建立的ABCDE鉴别原则为早期识别提供科学工具:不对称性(Asymmetry)、边界模糊(Border)、颜色不均(Color)、直径超5毫米(Diameter)、短期演变(Evolution)。北京某三甲医院2024年统计显示,遵循该原则进行自检的群体,恶性黑色素瘤误诊率下降42%。值得警惕的是,临床案例中约15%的手掌痣恶化病例存在激光点痣史,印证了手术完整切除的重要性。

日常护理的智慧平衡

针对手掌痣的特殊性,皮肤科专家提出三维防护策略。物理防护层面建议选用棉质手套缓冲摩擦,化学防护强调SPF30+防晒霜的规律使用,生理防护则着重激素波动期的监测记录。某跨国日化企业的实验数据显示,含神经酰胺成分的护手霜可使掌部皮肤屏障完整性提升37%,为痣细胞提供稳定微环境。

建立科学的观察体系至关重要。推荐采用"四维记录法":每月固定日期拍摄微距照片记录形态变化,测量精确尺寸,标注颜色分区,评估触感质地。数字化健康管理平台统计表明,实施系统监测的用户,异常痣变就医及时率提高58%。这种主动健康管理模式的推广,正在改变"重治疗轻预防"的传统医疗观念。

未解之谜与未来探索

尽管现代医学已揭示手掌痣的部分形成机制,但某些现象仍待深入探究。2024年《自然·遗传学》刊文指出,特定SNP位点可能影响痣细胞的迁移定位,这为解释"家族性掌痣聚集现象"提供新思路。而中医典籍记载的"掌心痣与经络关联"学说,正通过红外热成像技术进行验证,初步发现某些穴位区痣的存在会改变局部微循环模式。

跨学科研究展现出广阔前景。德国某科研团队尝试将人工智能应用于痣变预警,通过百万级皮肤影像训练出的算法模型,对早期恶性特征的识别准确率达91.7%。这种技术突破不仅推动个性化医疗发展,更促使我们重新思考:当科技能够解码生命密码时,传统相学的文化价值将如何延续?或许正如诺贝尔奖得主谢克曼所言:"科学探索的真正魅力,在于不断揭示未知背后的已知。

手掌痣如同镶嵌在皮肤上的微型罗盘,既指向传统文化的精神家园,又标注着现代医学的认知疆界。在理性与感性的认知光谱中,我们既要保持对生命奥秘的敬畏之心,更需秉持科学实证的探索精神。未来研究或可建立跨文化的比较分析框架,在基因图谱与相学符号之间寻找新的认知范式,让这枚微小的皮肤印记,真正成为连接古今智慧的生物密码。