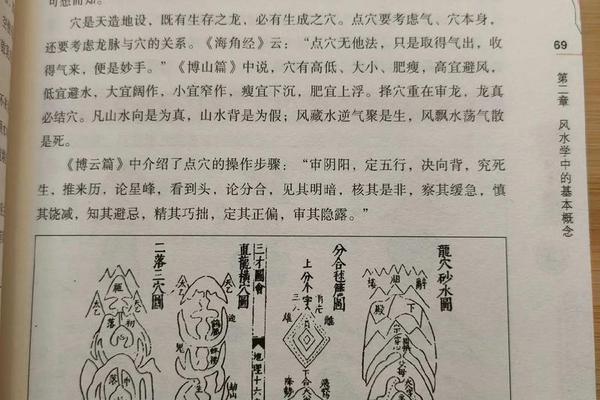

在东方传统文化中,人体皮肤上分布的痣被视作命运的密码,承载着吉凶祸福的隐喻。古籍《相理衡真》曾言:"痣如山川林木,显天地之机",这种将人体与自然规律相联的哲学思想,构成了痣相学的根基。如今,随着医学发展,我们得以用科学视角重新审视这些古老符号——它们既是文化基因的载体,也是健康风险的警示灯。

面相痣相的古老智慧体系

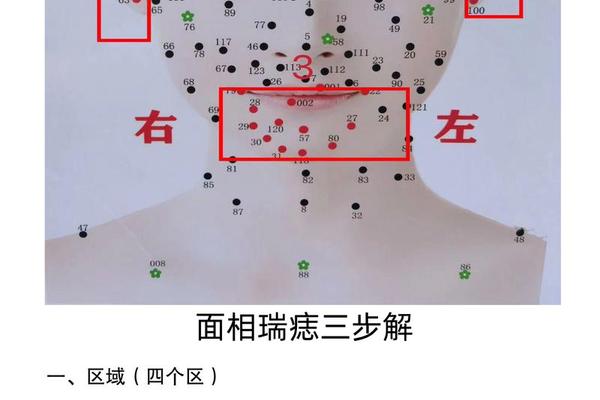

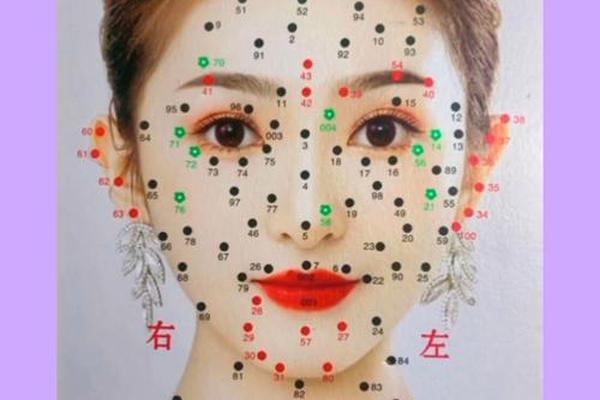

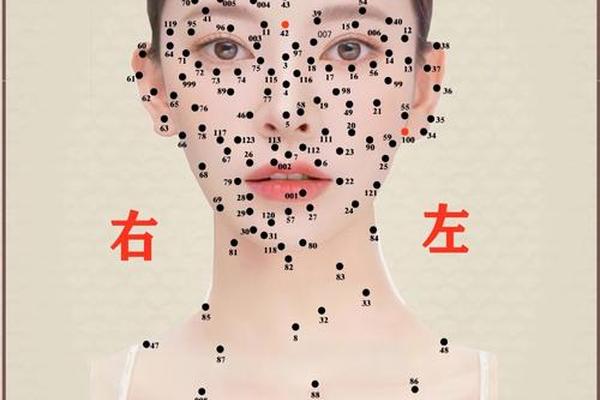

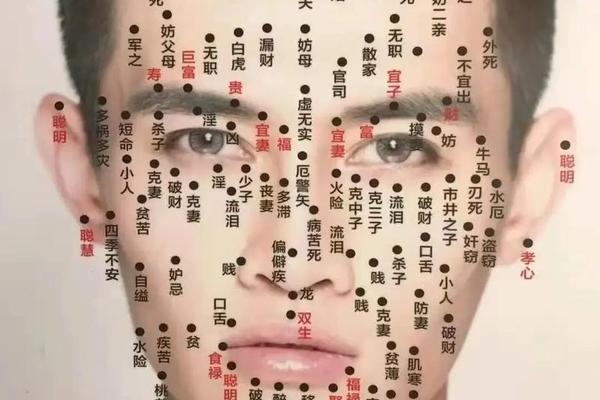

传统相术将面部划分为十二宫位,每个区域的痣都对应着特定命运轨迹。如眼尾的"奸门痣"被视作桃花劫的象征,持有此痣者易陷情感纠葛,这与现代心理学中"外貌吸引力影响社交关系"的研究存在微妙呼应。而额头中央的痣则被解读为心智成熟的标志,这种观点暗合脑科学中前额叶皮层主导理性决策的发现。

古籍特别强调痣的形态学特征:色泽需"黑如漆、赤如朱、白如玉",形状应圆润饱满。这种审美标准折射出古代"天人合一"的哲学观——完满的形态象征生命能量的和谐。对于异色、边缘模糊的"恶痣",相书多持警惕态度,这与现代医学对不规则色素病变的关注不谋而合。

身体痣相的隐秘语言

除面部外,传统相术对身体其他部位的痣相有着丰富解读。锁骨处的"富贵痣"、脚底的"贵人痣"等说法,蕴含着古人"负重部位藏福运"的生活智慧。手相学中特别重视掌心痣,认为其象征财富掌控力,这种观点在现代行为学研究中得到侧面印证——手掌接触频率影响神经突触发育。

医学研究揭示,某些传统"吉痣"位置恰是黑色素瘤低发区。如头顶痣因有毛发保护,紫外线损伤风险较低;腋下痣因较少摩擦,恶变概率相对较小。这种巧合暗示古人在长期观察中形成的经验判断,可能与现代医学的病理机制存在潜在关联。

痣相判断的双重视角

现代皮肤科学将痣分为交界痣、复合痣等七大类,建立了一套完整的ABCDE评估体系:不对称性(Asymmetry)、边缘模糊(Border)、颜色混杂(Color)、直径过大(Diameter)、动态变化(Evolution)。这套标准与传统相术的"五色辨吉凶"形成有趣对照——两者都强调形态观察,但前者聚焦病理风险,后者侧重命运预示。

值得注意的是,医学界特别警示易受摩擦部位(如腰带区、手掌)的痣,这与相术中"显处多凶"的论断高度吻合。武汉大学人民医院的研究显示,肢端黑色素瘤占比达41.8%,印证了传统"足底痣需慎察"的民间智慧。这种跨时空的认知共鸣,为传统痣相学提供了新的研究维度。

科学时代的痣相认知重构

在文化传承层面,痣相学作为民俗记忆载体,仍在婚配、育儿等场景中发挥作用。心理学研究发现,对"吉痣"的积极心理暗示可提升个体自信心,形成"预言自我实现"效应。但需警惕过度解读导致健康忽视,临床案例显示,约12%的黑色素瘤患者曾因"保运"心理延误治疗。

未来研究可探索传统痣相符号与现代皮肤病理学的交叉验证,建立文化符号与医学指征的对应数据库。建议公众采用"双轨认知"模式:既欣赏痣相文化的美学价值,又遵循医学规范定期检查。毕竟,真正的"吉相",建立在健康体魄的基础之上。