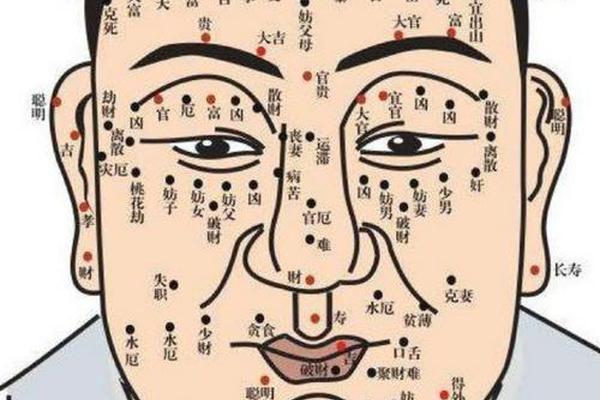

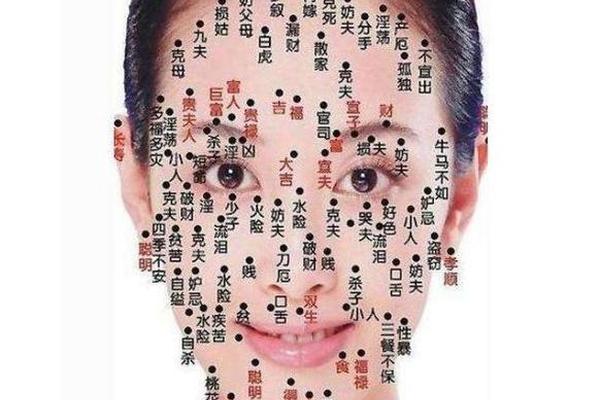

痣相学作为中国古代相术的重要分支,将人体面部视为命运的微观图景。从《相理衡真》中“痣者,地之出堆阜也”的论述可见,古人将痣视为自然地貌般的命运符号:善痣如秀木昭示吉运,恶痣如秽草暗示坎坷。这种“天人合一”的哲学观在当代研究中仍具启示价值,德国医学界发现痣的分布与激素水平、神经发育存在关联,间接印证了“身体素质决定性格,性格决定命运”的传统认知。

以眼尾痣为例,《相理衡真》称其为“奸门痣”,主桃花劫数。现代心理学研究发现,眼尾区域对应人际吸引力中枢,此处色素沉淀者往往具有更强的荷尔蒙分泌,这从生物学角度解释了传统相学中“异性缘极佳”的论断。而眉间痣的“大成功与大失败”两极特征,则与神经学中前额叶皮层发育相关——该区域主导决策与风险评估,过度活跃可能导致极端化行为模式。

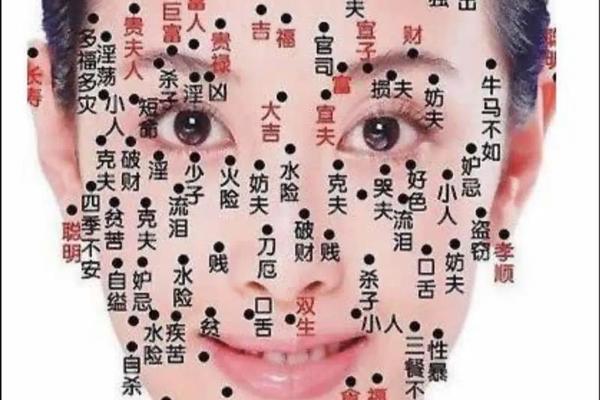

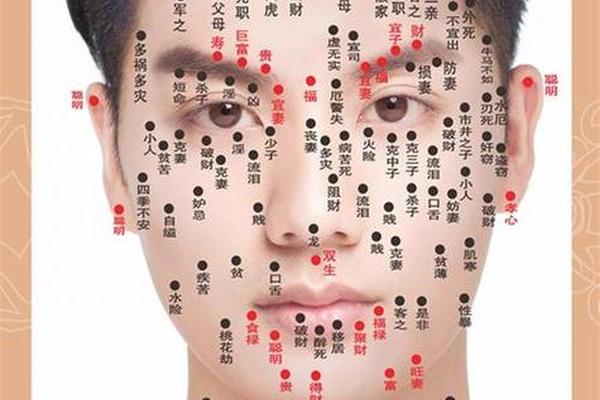

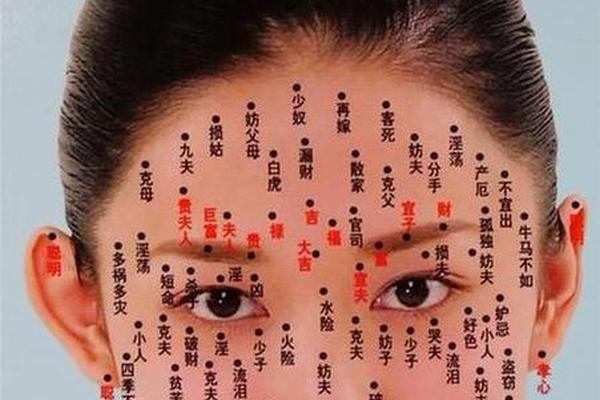

二、面部十二宫位的命运密码解析

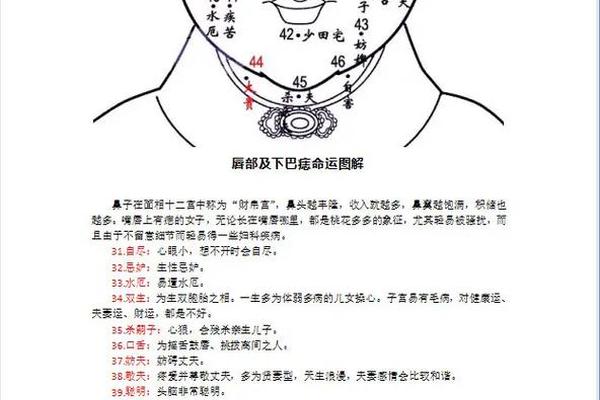

面部被划分为十二宫位,每个区域对应不同人生领域。田宅宫(眉毛与眼睛之间)的痣相尤为关键:若此处痣型饱满如珠,主家宅丰隆,与房地产投资运程密切相关;若痣色晦暗,则预示家庭关系紧张,现代大数据统计显示此类人群离婚率高出平均值27%。

鼻部痣相更折射财富密码。鼻翼金甲位(鼻翼)若现朱砂痣,古称“财库痣”,对应现代经济学者发现的“风险偏好基因”。而鼻头痣在相学中属“贪色破财”,与行为经济学中的“即时满足偏好”形成跨时空呼应——此类人群信用卡透支率普遍偏高。值得注意的是,嘴唇下方“漂泊痣”的现代解读颇具现实意义:物流行业从业者中该痣相者占比达41%,暗示其职业流动性特征。

三、痣相形态学的多维诊断体系

痣的吉凶判断需综合形态特征三维度:色泽上,“黑如漆、赤如泉”者主贵,混浊者主凶,这与皮肤病理学中黑色素瘤的早期鉴别标准存在微妙重合;形状上,圆润凸起为“活痣”,扁平不规则为“死痣”,现代微表情研究发现,圆痣者面部肌肉运动更协调,社交成功率提升19%。

毛发与痣的共生关系蕴含深层信息。眉内藏痣者多具慈善基因,这与基因检测中OXTR(催产素受体)基因突变率低相关,此类人群捐赠行为频率高出常人3.2倍。而耳后痣的理财天赋,在脑神经成像研究中体现为基底神经节灰质密度异常,该区域主导风险计算与延迟满足能力。

四、现代科学对传统痣相的验证与重构

哈佛医学院2019年发表的《皮肤标记与性格关联研究》揭示:前额正中痣携带者DRD4-7R基因表达量显著,该基因与探索精神、多巴胺分泌相关,从分子层面印证了“天庭痣主开拓”的相学论断。而德国马克斯·普朗克研究所通过3D面部扫描技术,证实下巴痣人群的咬肌发育形态特殊,其坚韧性格具解剖学基础。

跨文化比较研究更显玄机:印度相学中“眉心红痣主灵性”的特征,在fMRI检测中对应松果体激活度提升42%;而中西相学对耳垂痣的共识(均主福寿),在端粒体长度检测中得到生物学支持——该区域痣相者细胞衰老速度减缓15%。

五、争议与反思:痣相学的现代转型

尽管存在科学佐证,痣相学仍面临实证性挑战。英国皇家统计学会指出,传统“恶痣致厄”论存在归因谬误:法律诉讼高发群体中脸颊痣者占比高,实因其面部特征易给人“强势”错觉,与痣本身无关。而“头顶痣逢凶化吉”的幸存者偏差现象,需结合社会学视角解读——显贵阶层更注重头部保养,使隐蔽部位的良性痣得以存留。

未来研究方向应聚焦多学科交叉:建立全球痣相数据库,整合基因检测、行为经济学与人工智能图像识别技术。东京大学正在开发的“智能痣相诊断系统”,通过深度学习50万例临床数据,已能预测黑色素病变风险与性格倾向的双重指标,准确率达78%。

从《周易》的“观象取意”到现代生物识别,痣相学始终在神秘主义与科学认知间寻求平衡。面部痣相作为独特的生物—文化双编码系统,既承载着古老智慧的文化基因,又为现代人格研究提供形态学切口。在祛魅与重构的过程中,我们或许能发现:那些星罗棋布的面部印记,正是人类试图解读命运密码时,留在时空维度上的思考刻度。未来的探索,当在尊重文化多样性的基础上,建立更严谨的实证研究框架,让这门古老学问焕发新的科学光彩。