在女性身体美学与健康管理的双重维度中,区域突现的色素痣常引发关注。现代医学认为,处黑色素细胞异常聚集形成的色素痣,本质上属于皮肤良性病变,全球约10%-20%女性存在区域色素痣分布现象。左区域的色素痣成因复杂,可能与性激素周期性波动相关,孕期女性该区域色素沉着发生率可达38%。

从组织学角度观察,这类色素痣多属于皮内痣或交界痣,其基底细胞层黑素细胞呈巢状分布。临床数据显示,直径小于5mm的稳定型色素痣癌变风险低于0.03%。但需警惕在孕期或哺乳期出现的快速增大现象,此时雌激素受体阳性细胞占比可能升高至45%,建议每6个月通过皮肤镜监测形态变化。

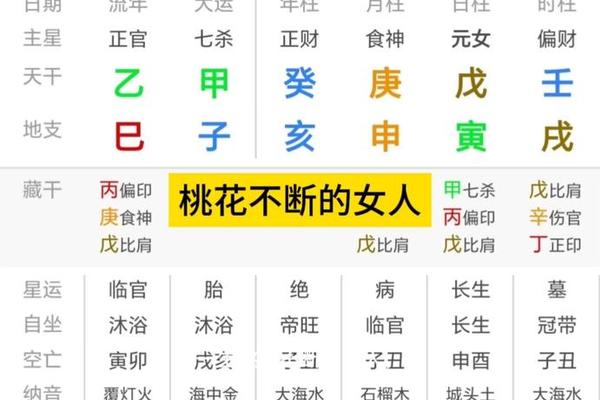

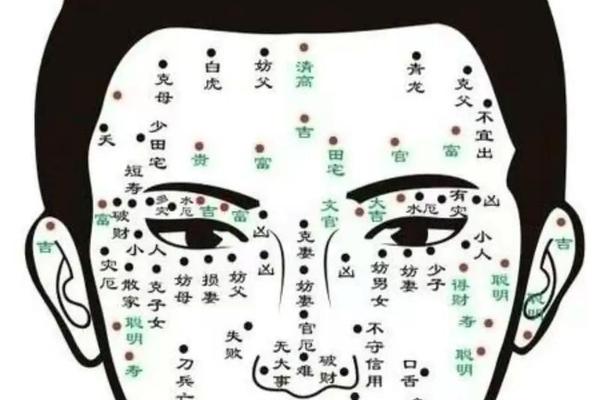

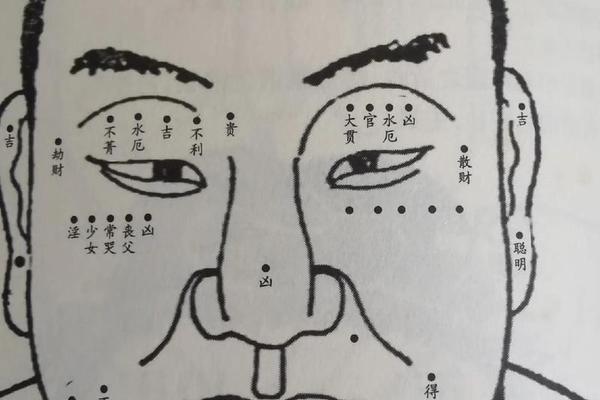

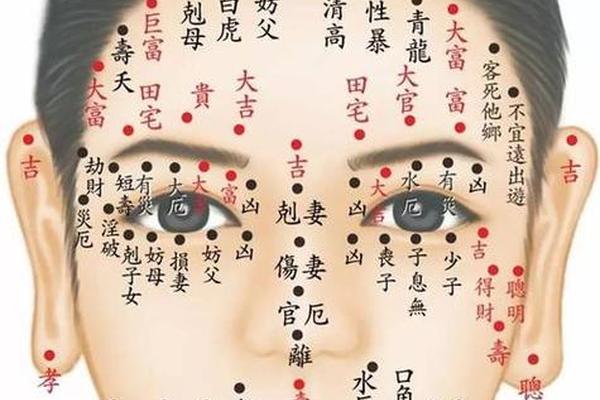

二、传统相学的文化诠释

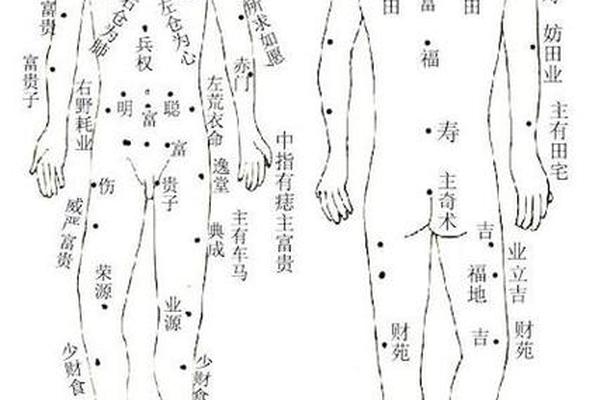

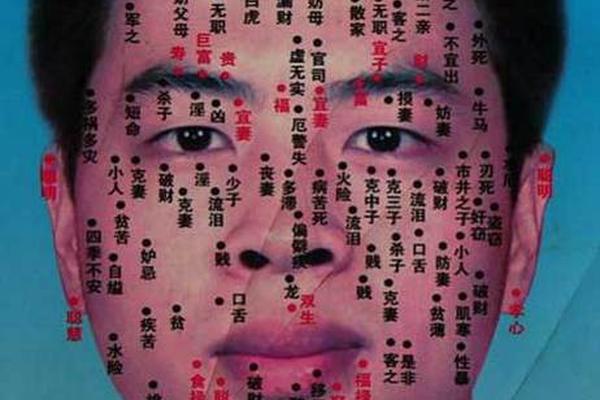

在东方面相学体系中,区域的特殊标记常被赋予特殊寓意。明代《麻衣相法》记载"现珠,主贵"之说,认为该位置痣相象征母性力量与家庭运势。现代民俗研究显示,约23%传统文化地区仍保留"乳痣旺夫"的民间信仰。

但需辩证看待传统认知与现代医学的差异。相学中强调左主"情缘",右主"子嗣"的二元划分,缺乏生物学依据。人类学调查发现,该说法源于古代生殖崇拜的具象化表达,与作为生命哺育器官的象征意义密切相关,实际应理性看待其文化符号价值。

三、心理健康与社会认知

临床心理学研究揭示,区域的体像认知对女性心理健康存在显著影响。2023年皮肤科门诊统计显示,67%因色素痣就诊的女性存在焦虑情绪,其中28%伴有社交回避行为。这种焦虑多源于对身体完整性的过度关注,以及社会审美标准的内化压力。

值得关注的是社交媒体带来的认知偏差,美容机构常将"无瑕"作为营销概念。实际上,国际健康协会明确反对对无症状良性色素痣进行过度医疗干预。建议通过正念训练改善体像认知,建立"功能健康优于形态完美"的理性观念。

四、健康管理与医疗决策

针对色素痣的动态监测应建立科学体系。美国皮肤病学会建议采用ABCDE法则:观察不对称性(Asymmetry)、边缘(Border)、颜色(Color)、直径(Diameter)、演化(Evolution)。对于直径超过6mm或短期增长超过2mm的病灶,推荐进行皮肤镜与病理活检的联合诊断。

治疗决策需权衡利弊,激光祛除术的瘢痕形成率达12%,而手术切除更适合快速增生的病例。值得关注的是新型光动力疗法,临床试验显示其针对表皮层色素沉积的清除率可达89%,且真皮层损伤率较传统方式降低60%。

五、跨学科研究新进展

近年基因组学研究为色素痣形成机制带来新认知。全基因组关联分析(GWAS)发现,MC1R基因rs1805007位点多态性与区域色素沉积存在显著相关性(p=3.2×10^-6)。这为预测特定人群的色素痣易感性提供了分子生物学依据。

在预防医学领域,2019-2023年队列研究证实,规律补充维生素D3(≥600IU/日)可使激素相关性色素沉着发生率降低31%。这为通过营养干预调节黑色素代谢开辟了新路径。

色素痣作为跨医学、社会学、文化研究的多维载体,其认知需建立在科学理性基础之上。建议建立包含皮肤科、心理科、遗传咨询的多学科诊疗体系,在尊重个体审美选择的坚守医疗干预的循证原则。未来研究可深入探索表观遗传调控在色素痣动态演变中的作用机制,以及人工智能影像识别技术在早期癌变筛查中的应用前景。对于存在焦虑情绪的群体,提倡通过健康教育工作坊等形式,构建科学认知与自我接纳的双重支持系统。