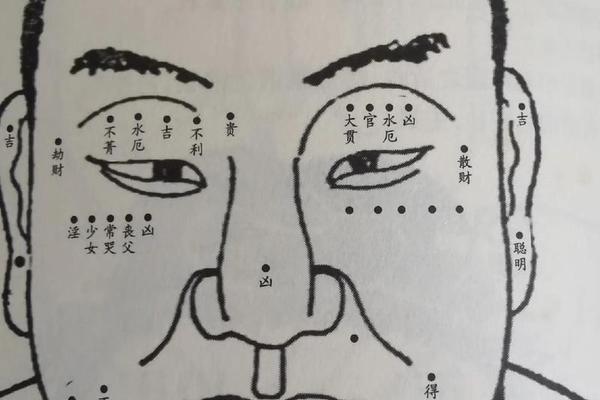

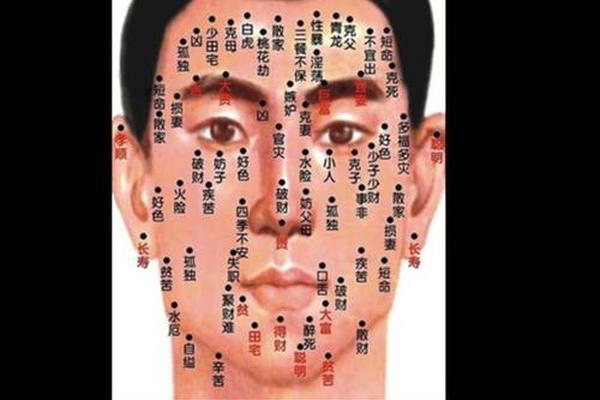

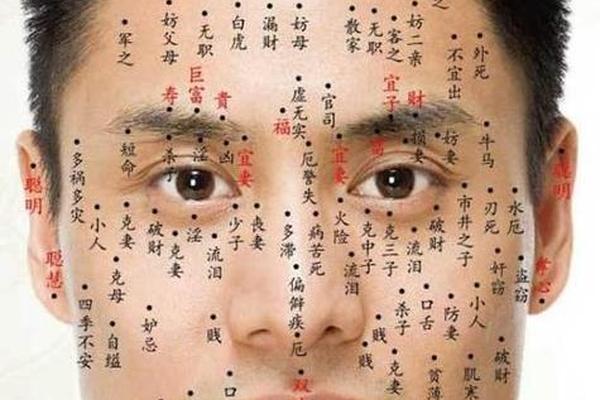

在传统面相学中,左眼下方的痣被称为“泪痣”或“子女宫痣”,这一位置在相术中被赋予了复杂的吉凶含义。古人将面部划分为“十二宫”,左眼下区域对应“子女宫”(又称“三阴三阳”),象征生育能力、子女运势及情感状态。而“泪痣”之名则源自民间传说,认为此处痣相与前世情缘、今生情感纠葛相关,甚至被描述为“泪水凝结的印记”。

从命理学角度看,左眼下痣的象征意义存在性别差异。男性左眼下痣常被认为与子女健康、夫妻关系相关,可能暗示生育障碍或与伴侣矛盾频发。女性则更多被解读为情感敏感的标志,传统相书《痣缘宫》指出,这类女性“易受外界影响,情感波动大,常因小事落泪”。值得注意的是,痣的形态(如颜色深浅、形状规则性)也会影响其吉凶判断——深色凸起痣多被视为“恶痣”,浅色平坦痣则可能削弱负面影响。

二、情感与性格特征的关联

左眼下痣相常被视为“情感丰沛”的标志。面相学研究表明,此类人往往具有强烈的共情能力,但也容易陷入情绪漩涡。例如,女性左眼下有痣者,常被描述为“外强中干”,表面上坚韧果敢,实则内心脆弱,倾向于通过哭泣宣泄压力。男性若在此处长痣,则可能表现出对家庭关系的矛盾态度,既渴望掌控子女成长,又因沟通方式强硬导致亲子疏离。

心理学视角进一步揭示了这种性格特质的复杂性。现代研究认为,痣相与性格的关联可能源于社会心理暗示——个体因文化认知而对自身行为产生无意识调整。例如,被贴上“泪痣”标签的人,可能更关注情感挫折,从而强化多愁善感的行为模式。这种现象在临床咨询中尤为明显,部分求访者会主动将生活困境归因于痣相,形成心理暗示的恶性循环。

三、健康与子女运势的隐喻

中医理论将左眼下区域与肾经、膀胱经相连,认为此处痣相可能反映生殖系统健康。古籍《相理衡真》记载:“子女宫现黑子,主胞冷无嗣”,暗示生育功能异常风险。现代医学统计显示,部分患有子宫内膜异位症或多囊卵巢综合征的女性,确实在左眼下出现色素沉着,但其因果关系仍需进一步验证。

在子女教育方面,传统相术提出“左痣妨子”之说。男性左眼下痣被认为会导致对儿子过度严苛,甚至影响子代心理健康;女性则可能表现为对女儿过度保护,阻碍其独立性发展。这种说法虽缺乏科学依据,却折射出古代社会对家庭教育模式的反思——过度干预或溺爱都会扭曲亲子关系。值得注意的是,部分民俗学者提出新解:痣相警示实为提醒父母关注教育方式,而非宿命论判决。

四、文化差异与科学视角的碰撞

东西方文化对左眼下痣的解读呈现显著差异。在中国相术中,这颗痣多与“劳碌命”“情路坎坷”等挂钩;而西方占星学却视其为“灵性觉醒”的象征,认为这类人具有艺术天赋与哲学洞察力。这种文化分野在跨国婚恋研究中得到印证——亚裔群体更倾向于通过点痣改变运势,欧美人士则多保留痣相作为个性符号。

从现代医学角度看,痣的本质是黑色素细胞聚集。皮肤科研究证实,眼部周围痣的形成与紫外线暴露、激素水平变化密切相关,并无证据表明其与命运存在生物学关联。人类学家提出新观点:痣相文化实质是集体潜意识的表达载体,左眼下痣的“泪痣”意象,恰好契合人类对情感创伤的集体记忆编码。这种跨学科解读为传统命理学提供了新的研究范式。

左眼下痣相的多元诠释,折射出传统文化与现代科学的认知碰撞。作为融合生理特征与文化符号的特殊存在,它既承载着古人观察生命的智慧,也暴露出经验主义的局限性。当前研究应突破“吉凶判定”的单一框架,转而关注其社会学意义——例如痣相认知如何影响个体自我认同,或传统文化符号在当代心理健康领域的作用机制。

建议采取跨学科研究方法:通过大数据分析痣相分布与性格测试的关联性,运用fMRI技术观察“痣相心理暗示”的神经机制,同时开展文化人类学田野调查,记录不同族群对同颗痣的差异化解读。唯有将神秘主义转化为学术命题,方能真正揭示这颗小小黑痣背后的人性密码。