从现代医学视角看,痣的本质是黑色素细胞在皮肤中的异常聚集。黑色素细胞起源于胚胎发育时期的神经嵴细胞,这些细胞在胎龄三个月时迁移至表皮基底层,负责合成黑色素以抵御紫外线伤害。正常情况下,这些细胞均匀分布于皮肤,但当其局部过度增殖时,便会形成肉眼可见的色素痣。临床观察显示,约90%的痣属于后天获得性,直径通常小于5毫米,形态规则且颜色均一。

黑色素细胞聚集的诱因复杂多样。研究表明,紫外线是重要环境因素——长期暴晒会激活酪氨酸酶活性,促使黑色素合成量激增。青春期、妊娠期等激素剧烈波动阶段,促黑素细胞激素(MSH)分泌增加,可能导致原有痣体积扩大或新生痣出现。值得注意的是,约30%的先天性痣与基因突变相关,如NRAS基因变异已被证实与先天性巨痣的形成有关。

二、文化符号中的痣相阐释

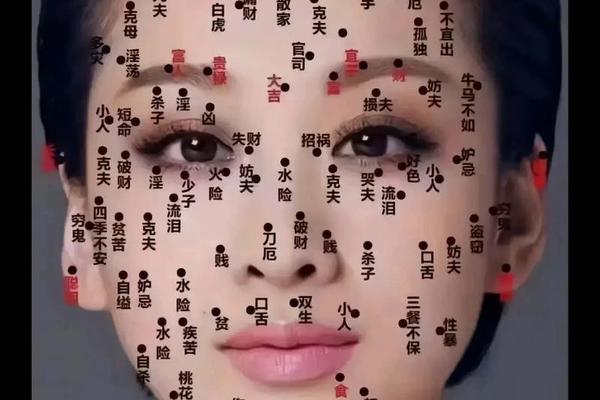

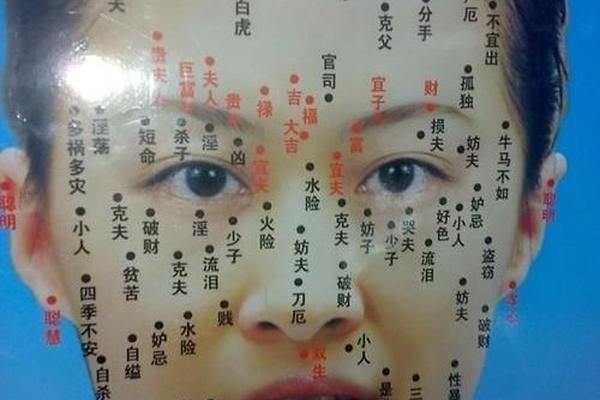

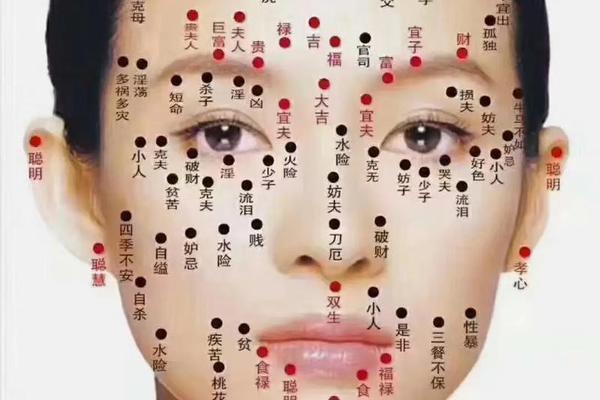

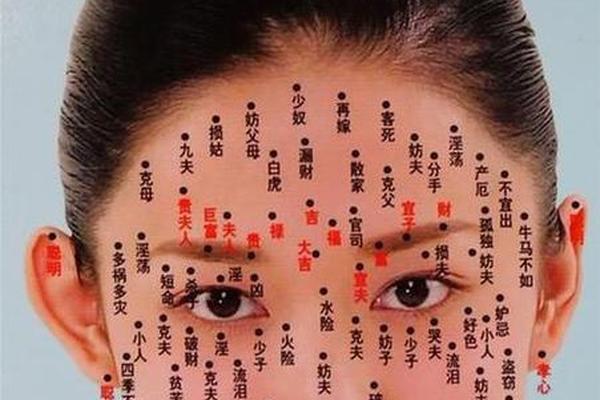

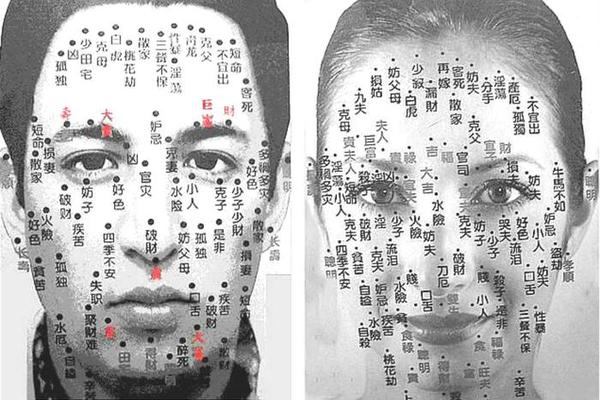

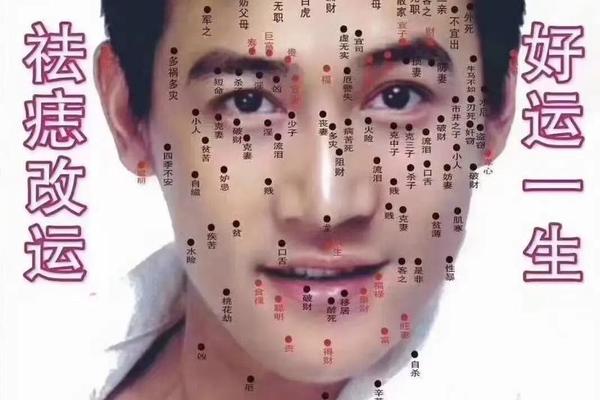

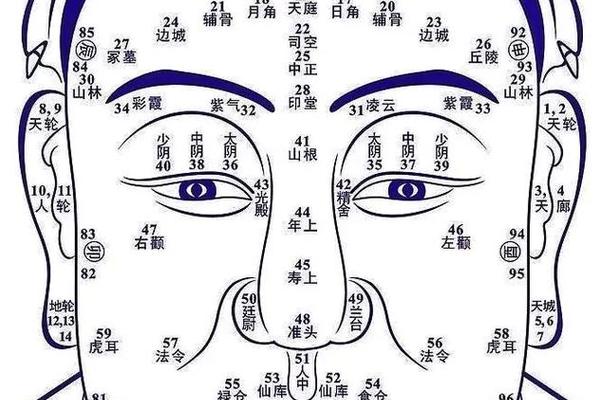

在中国传统相术中,痣被赋予深刻的命运象征意义。《痣相大全》记载,显痣(暴露部位)多主凶,隐痣(隐蔽部位)则多吉。例如眉心的"印堂痣"被视为福泽深厚的标志,而足底"七星痣"则被解读为贵人运旺盛的预兆。这种认知源于"天人感应"思想,认为人体与宇宙存在全息对应关系。

西方文化对痣的解读同样充满神秘色彩。中世纪欧洲曾流行"女巫标记"理论,认为特定部位的痣是魔鬼契约的印记。现代心理学研究发现,这种文化烙印仍影响着人们的美容决策——约65%的求美者表示,祛除面部痣的主要动机是"改变运势"而非医学需求。尽管缺乏科学依据,但痣相文化作为集体无意识的产物,仍在社会认知层面持续发挥作用。

三、环境与行为的双重塑造

流行病学调查显示,赤道地区居民平均痣数量比高纬度人群多42%,印证了紫外线暴露与痣形成的正相关性。机械性摩擦同样不容忽视——长期受力的足底、腰带区等部位,其黑色素细胞受持续刺激后异常增殖风险增加3-5倍。临床案例中,32%的恶性黑色素瘤发生于长期受摩擦部位。

生活习惯对痣的演变具有深远影响。昼夜节律紊乱会导致褪黑素分泌异常,间接影响黑色素代谢。研究证实,睡眠不足人群的痣增长速度较正常人群快1.8倍。饮食方面,高GI食物引起的胰岛素抵抗可能激活PI3K/AKT通路,促进黑色素细胞增殖。这些发现为生活方式干预提供了理论依据。

四、健康风险的科学评估

美国皮肤科学会提出的ABCDE法则(不对称性、边界模糊、颜色混杂、直径超6mm、进展变化)已成为早期识别恶变的金标准。分子生物学研究揭示,BRAF基因突变是交界痣恶变为黑色素瘤的关键机制,该突变在亚洲人群中检出率达58%。值得警惕的是,不规范的点痣操作可能诱发恶变——激光或药水腐蚀造成的DNA损伤,会使细胞突变风险提升12倍。

对于高风险痣,手术切除仍是首选方案。对比研究显示,手术治疗的5年复发率仅2%,显著低于激光治疗(18%)和冷冻疗法(25%)。近年兴起的反射式共聚焦显微镜(RCM)技术,可实现无创性实时监测,对可疑痣的诊断准确率达92%。

痣的形成是遗传、环境、文化共同作用的复杂过程。现代医学已证实,绝大多数痣属于良性病变,但特定条件下的恶变风险不容忽视。建议公众定期自查,对位于摩擦部位或符合ABCDE特征的痣及时就医。未来研究可聚焦于表观遗传学调控机制,探索甲基化修饰对黑色素细胞行为的调控作用。跨学科研究则可深入解析文化认知对健康行为的影响路径,为科学祛痣提供社会心理学支持。在传统相术与现代科学的对话中,我们既要尊重文化多样性,更应秉持循证医学原则,实现健康管理的理性抉择。