在中国传统文化中,面相学承载着古人观察人体与命运关联的智慧,而痣相学作为其分支,以面部及身体痣位的分布、形态与色泽为切入点,构建了一套解读性格、健康与人生轨迹的独特体系。从《柳庄相法》到现代民间流传的痣相图解,痣的吉凶寓意跨越千年,至今仍引发广泛讨论。这些或隐或显的“命运密码”,既映射了古人对天人合一的哲学思考,也折射出当代人对未知命运的好奇与探索。

痣相的起源与文化内涵

痣相学的历史可追溯至春秋战国时期,其理论基础融合了中医脏腑学说与阴阳五行思想。古人认为,人体如同微缩的宇宙,痣的位置对应着星宿方位,如《相理衡真》所述:“痣生吉位如星耀紫微,痣落凶宫似云遮日月”。在中医视角下,痣的形成与气血运行密切相关,明代《医宗金鉴》便将鼻梁痣与脾胃失调相联系,体现了“外相映内疾”的整体观。

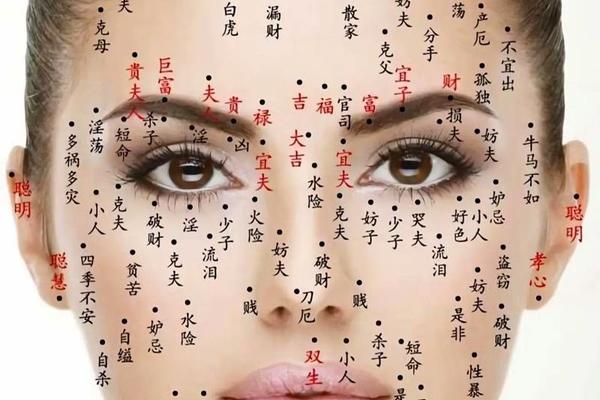

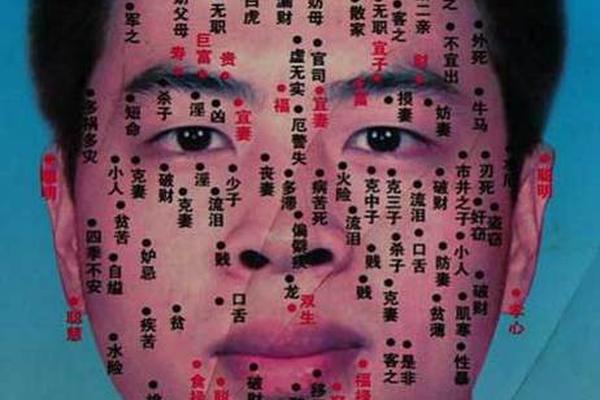

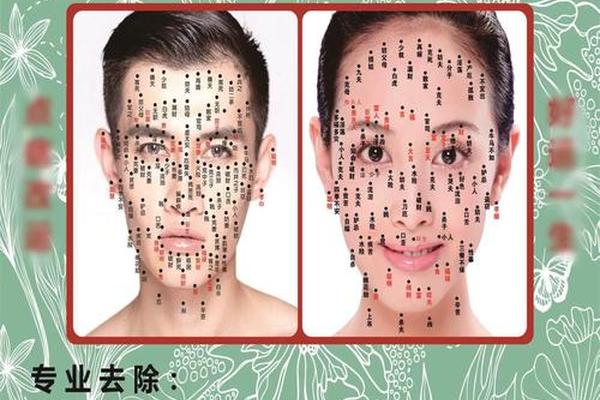

这种文化现象在民间演化出丰富的象征体系。额头正中的“福痣”象征智慧通达,耳垂红痣寓意财帛丰盈,而眼角“泪痣”则被赋予情感坎坷的隐喻。值得注意的是,不同地域对同一痣位的解读存在差异:江南地区视下巴痣为财富积累之兆,而北方民间则将其与家庭纠纷关联。这种多元化的诠释,展现了痣相学作为文化载体的地域适应性与生命力。

痣相的吉凶判断标准

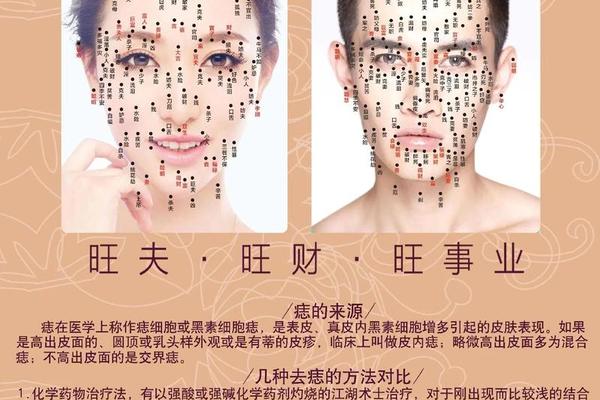

传统痣相学建立了一套严密的判断体系,主要依据色泽、形态、位置三要素。吉痣通常呈现“黑如漆,红如朱”的饱满色泽,且伴随毛发增生,如清代相书所言:“痣上生毫,贵气自招”。反观恶痣,多表现为灰褐色斑块,边缘模糊不清,相学家认为这类痣会引发对应部位的运势阻滞。现代皮肤学研究显示,良性色素痣的细胞排列规整,而恶性黑色素瘤常呈现不规则形态,这与传统判断存在微妙呼应。

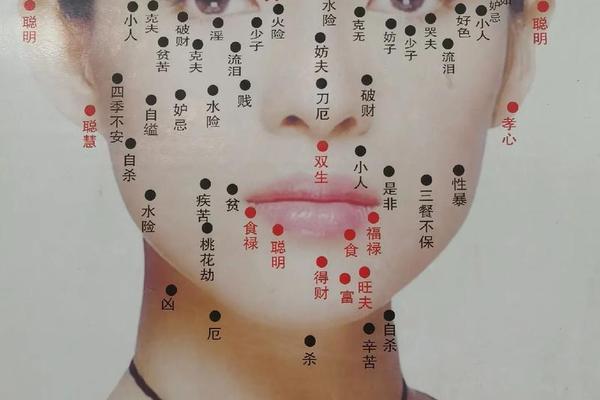

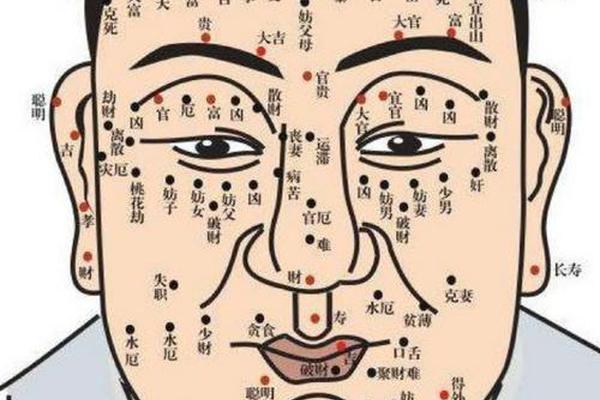

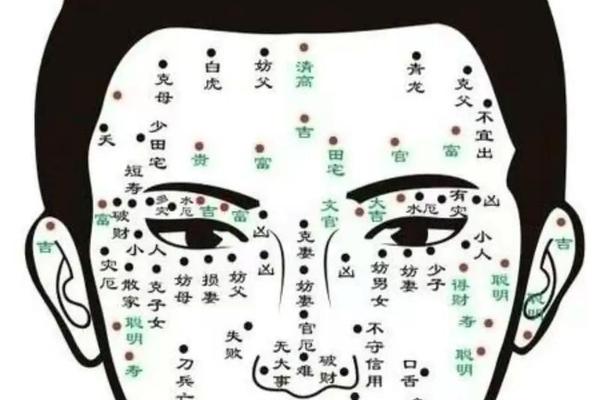

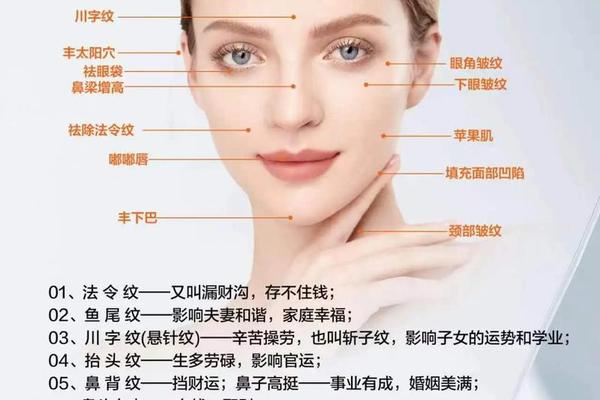

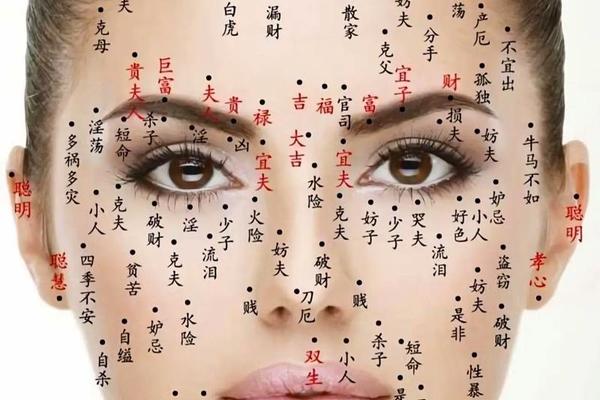

位置学说构成痣相学的核心框架。面部被划分为十二宫位,如夫妻宫(眼尾)、财帛宫(鼻翼)、田宅宫(下巴)等,每个区域对应不同人生领域。例如鼻头痣在相学中主破财,而医学发现鼻部皮肤腺体密集,确实更易发生脂溢性病变。这种跨时代的巧合,使痣相学在科学语境下获得新的解读空间。

面部痣位的命运象征

具体到面部关键区域,痣相的象征意义尤为复杂。眉间印堂痣被称作“桃花劫”,相学家认为其主人易陷情感纠葛,从生理学角度分析,该区域靠近松果体,激素分泌异常可能引发情绪波动。鼻梁痣在传统解读中关联事业挫折,而现代管理学研究显示,面部明显特征确实会影响他人信任度。

颧骨痣的象征更具矛盾性:相书既称其主掌权,又警示易招小人。历史案例中,曾国藩的三角眼与左颧痣组合,被解读为“威仪与孤克并存”。这种二元性揭示出相学的辩证思维——任何特征都需结合整体面相综合判断,正如《神相全编》强调的“独痣不论凶吉,全相方断命理”。

痣相学的现代争议与科学视角

尽管民间信仰延续着痣相文化,科学界对其有效性仍持审慎态度。遗传学研究证实,痣的分布受MC1R基因调控,与命运无必然关联。但有趣的是,心理学实验表明,特定面部痣位确实会影响人际感知:嘴角痣使人显得更具亲和力,这或许解释了相学中“食痣聚财”说的现实基础。

在健康预警方面,传统智慧与现代医学产生交集。相学将不规则唇痣视为消化系统病变前兆,而医学统计显示,消化道癌症患者出现口周色素异常的比例显著高于常人。这种经验性观察,为痣相学研究开辟了跨学科验证的可能性。

纵观痣相学的发展脉络,其本质是古人通过长期观察建立的经验体系,蕴含着独特的文化逻辑与生命智慧。在科学理性主导的今天,我们既需警惕其中的宿命论糟粕,也应看到其对人体特征的细致观察值得现代研究借鉴。未来研究可结合大数据分析,建立痣相特征与性格、健康的统计学关联,或从认知心理学角度探讨面相符号对人际互动的影响。作为文化遗产,痣相学的价值不在于预知命运,而在于为我们理解传统文化打开一扇独特的观察之窗。