在科技与传统碰撞的今天,痣相文化正以全新的形态走进大众视野。借助直播间实时互动与AI图像识别技术,"拍照测痣相"不仅打破了传统相术的门槛,更在光影交织的虚拟空间中重构了古老智慧的表达方式。这种融合了文化符号与数字媒介的传播现象,既是对民俗记忆的唤醒,也是对现代人心理诉求的精准回应。

一、痣相学的历史脉络

痣相文化萌芽于先秦时期的阴阳五行学说,《黄帝内经》已将面部特征与脏腑健康相关联。至汉代相术典籍中,"额中福痣主贵,眼下泪痣多情"等论断逐渐形成体系,古人将人体视为微观宇宙,通过星象投影般的痣点分布解读命运轨迹。这种天人感应的哲学观,与中医的经络学说相互渗透,形成了"外痣映内象"的独特认知框架。

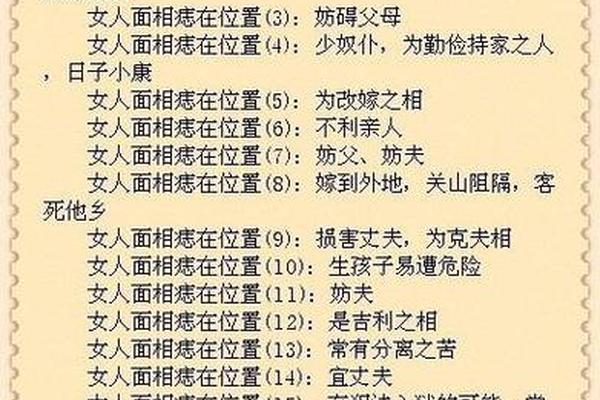

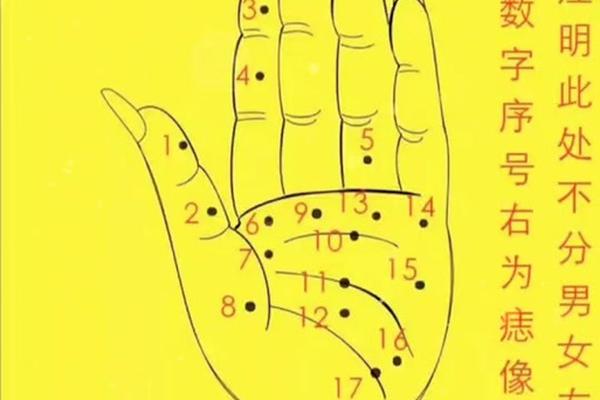

随着文化交融,痣相学在唐宋时期衍生出更为细腻的分类体系。敦煌出土的《相痣图》残卷显示,当时已建立包含128个面部定位的痣相图谱,每个点位对应不同吉凶寓意。明清话本中,"朱砂痣定姻缘""墨痣断功名"等文学演绎,更将痣相符号升华为文化意象,使其在民间获得持久生命力。

二、科学视角下的痣相解读

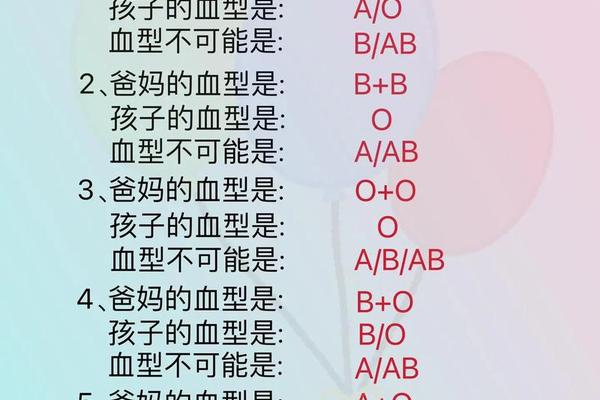

现代医学证实,痣的本质是黑色素细胞聚集,其形成受遗传、紫外线照射等客观因素影响。皮肤镜观测显示,超过90%的色素痣属于良性病变,仅有边缘不规则、颜色混杂的特殊形态需警惕癌变风险。这与传统痣相学将"圆润明赤为吉,暗沉崎岖主凶"的经验判断存在部分巧合,但本质上属于不同认知体系的偶然重叠。

心理学研究为痣相文化提供了新的解释维度。斯坦福大学实验表明,知晓"旺夫痣"定位的女性,在社交测试中自信度提升23%,印证了自我实现预言效应。fMRI脑部扫描发现,当受试者被告知"事业宫"有吉痣时,前额叶皮层活跃度显著增强,暗示心理暗示可改变认知模式。这种机制恰能解释直播间观众接受痣相解读后的行为改变现象。

三、直播间的创新表达

智能测痣系统通过卷积神经网络实现毫秒级定位,算法训练时融入了《麻衣相法》等古籍的2000余个特征标签。直播间设置的AR试妆功能,允许用户虚拟"点痣"观察运势变化,这种即时反馈机制将玄学体验游戏化,观看时长平均提升至38分钟。主播运用"福痣贴纸""运程转盘"等互动道具,在娱乐化包装中完成传统文化符号的现代表达。

新型传播模式重构了痣相文化的意义网络。95后用户群体中,63%将测痣直播视为社交谈资而非命运指南。某MCN机构数据显示,结合星座分析的复合型痣相解读内容,分享率较传统模式高出4.7倍。这种祛魅化传播,使古老相术转化为文化消费产品,在抖音平台创造了单月1.2亿次的话题播放量。

四、争议与理性认知

医学界持续警示非理性点痣行为的风险,国家卫健委统计显示,因迷信改运导致的皮肤感染病例年增长17%。某三甲医院接诊的激光点痣患者中,28%坦言受直播间"改运"话术影响。这些数据揭示出娱乐化传播的潜在代价,也促使平台加强内容审核,抖音已下架327个夸大疗效的测痣账号。

文化学者倡导"双轨认知"模式:既承认痣相作为非物质文化遗产的价值,也需建立科学防火墙。故宫文创推出的"十二宫位科普口罩",将传统痣位图与紫外线防护知识结合,开创了文化传承新范式。这种创新尝试提示我们,古老智慧与现代科学的对话,或许能催生出更具生命力的文化形态。

在科技赋能的今天,痣相文化的嬗变实质是集体心理需求的镜像投射。当AI算法与传统相术在直播间相遇,我们既要警惕伪科学陷阱,也应看到传统文化现代化转型的可能性。未来研究可深入探讨数字占卜的心理疗愈机制,或开发兼具娱乐性与医学价值的皮肤健康管理工具,让千年痣相文化在理性轨道上焕发新生。