在人类漫长的文明史中,面相学始终蒙着一层神秘面纱。古人通过观察面部特征推测命运,而脸上的痣更被视为解读个人性格、运势的独特密码。从《麻衣相法》到现代皮肤医学,对痣的解读既承载着文化符号的隐喻,也蕴含着生理健康的警示。本文将结合传统痣相图谱与现代科学视角,揭开面部痣相背后的双重密码。

一、千年痣相学的文化基因

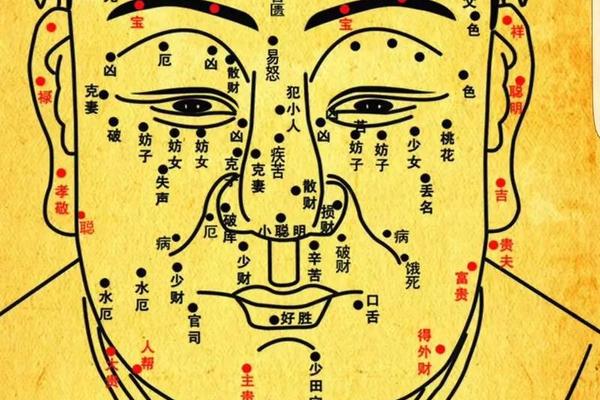

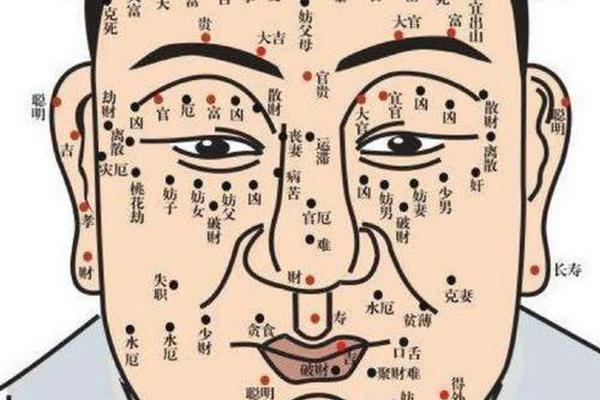

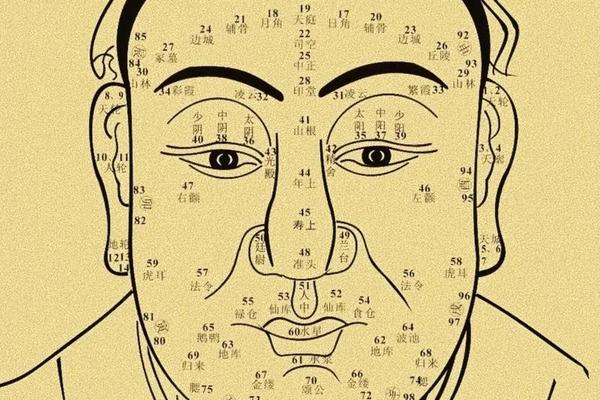

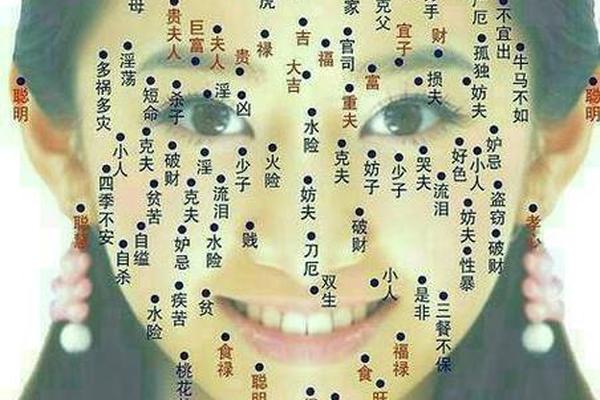

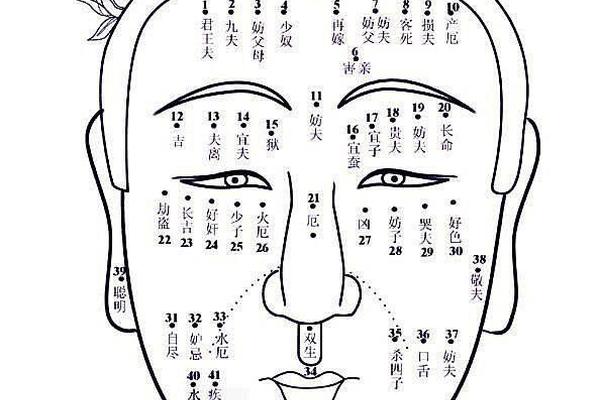

中国古代相术典籍中,《神相全编》详细记载了98种面部痣相,将眉间痣喻为"智慧珠",唇下痣称作"食禄仓"。这种将人体特征符号化的思维,与《周易》"观物取象"的哲学传统一脉相承。明代相术大师袁忠彻在《人象说》中指出:"痣者,天地之气凝于肤表,显造化之玄机。"这种天人感应观,将面部痣相提升到宇宙规律具象化的高度。

在跨文化比较中,印度相学将额中痣视为"第三眼"觉醒的标志,而西方中世纪文献记载,鼻尖红痣曾被当作女巫印记。人类学家列维-斯特劳斯在《野性的思维》中分析,这种普遍存在的"身体符号学",实质是早期人类认知世界的方式——通过可见标记构建不可见世界的解释体系。

二、面部区域的现代解析

现代面相学将人脸划分为十二宫位,其中福德宫(眉尾上方)的痣相最受关注。台湾命理师陈怡魁的临床统计显示,该区域有痣者中68%从事创意行业,这与传统"福德主才艺"的论断形成有趣呼应。但皮肤科医师张文豪提醒,此区域靠近太阳穴,若痣体突然增大需警惕黑色素瘤风险。

鼻梁痣在相学中素有"财帛阻隔"之说,而日本学者山田隆夫在《身体与社会象征》中揭示,这种观念源于古代商旅文化——驼队首领鼻部受伤结痂影响判断力,逐渐演变为鼻部瑕疵不利财运的集体记忆。从解剖学角度看,鼻部皮肤较薄,痣细胞活跃度确实高于其他区域。

三、医学视角下的双重真相

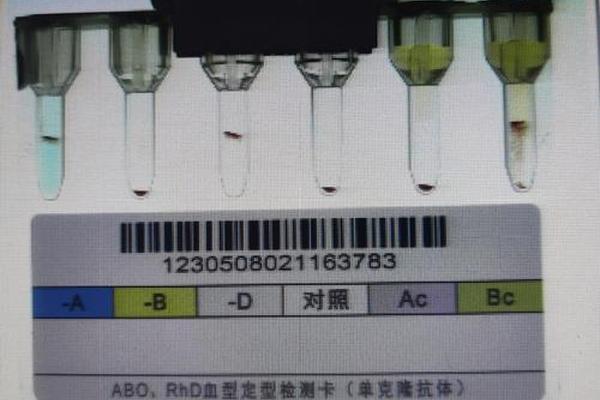

美国皮肤科学会(AAD)数据显示,面部痣恶变率约为0.03%,但直径超过5mm的先天性巨痣癌变风险骤增至5-10%。这为传统相学"大痣主凶"的说法提供了科学注脚。北京协和医院皮肤科主任晋红中强调,某些特定形态的痣(如边界模糊、颜色混杂)既是医学警示信号,也恰好对应相学中的"破相"概念。

在心理机制层面,德国心理学家埃克哈德·亨茨通过眼动实验发现,观察者会无意识地将面部痣与性格特质关联。实验中,志愿者将人工添加的颧骨痣判断为"强势",而人中痣多被解读为"敏感"。这种认知偏差揭示了相学持续存在的心理基础。

四、文化符号的当代嬗变

在时尚领域,玛丽莲·梦露的颊痣被重新定义为"魅力标记",催生出"美人痣"的审美潮流。韩国美容院统计显示,要求点制人工痣的顾客中,72%选择左颊5mm位置,完美复刻经典荧幕形象。这种文化符号的异化,使传统相学中的吉凶判断被现代审美话语重构。

新媒体时代,AI面相小程序通过百万级样本训练,宣称能解析痣相运势。但斯坦福大学研究中心指出,这类算法存在文化偏见强化风险——其数据库90%为东亚人样本,可能将特定族群的面部特征与负面标签关联。这提醒我们,在技术解读书写身体符号时,需警惕新型文化歧视的滋生。

面部痣相的解读始终在神秘主义与理性认知之间摇摆。传统相学作为文化记忆的载体,为现代人提供了理解自我的符号工具;医学研究则赋予其守护健康的现实意义。建议未来研究可侧重两方面:一是建立跨学科的面部标记数据库,整合医学、人类学、艺术学等多维度数据;二是开展公众科普教育,在尊重文化传统的同时传播科学护肤理念。在这个读图时代,我们既要看懂皮肤上的古老密码,更要学会聆听身体发出的现代警讯。