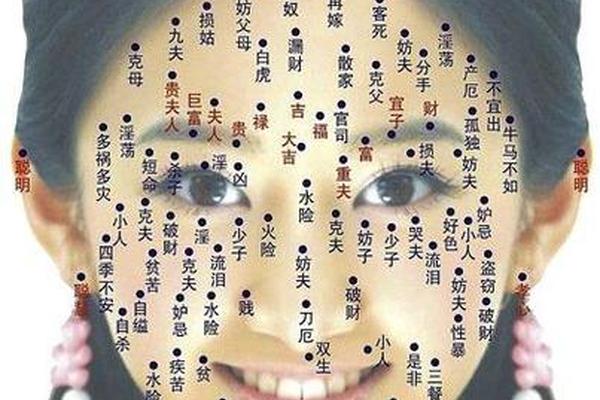

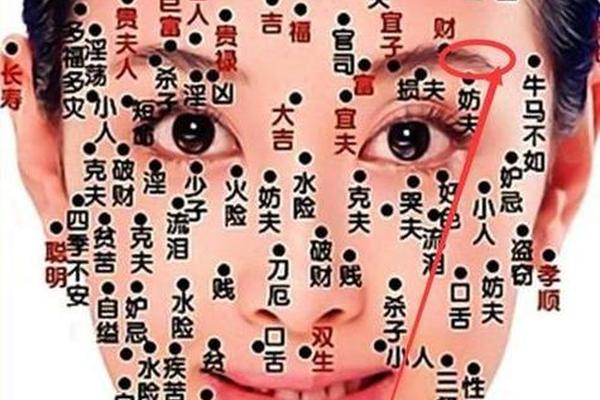

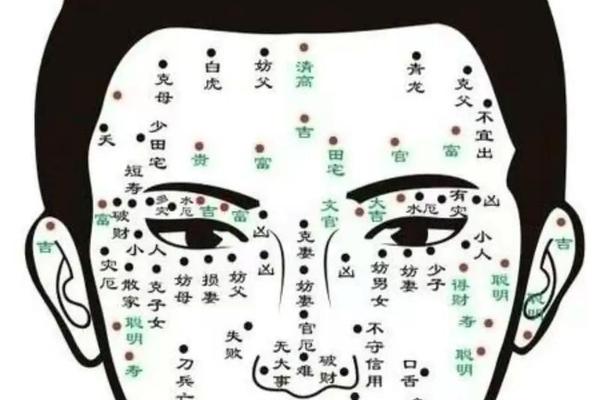

中国相学自古流传"面无善痣,方为贵"的论断,其本质是对人体能量场完整性的隐喻。古人认为面部作为"神气之窗",任何色斑、瑕疵都可能成为命运轨迹的显性符号。这一理论源自《麻衣神相》"气色定吉凶"的哲学观,强调面部洁净度与个人运势的关联性。相学典籍《神相全编》更明确指出:"面如满月明净,主贵;斑痣丛生,主劳碌"。这种观念的形成,既受到道家"天人合一"思想影响,也暗合中医"望诊"中关于面部色泽与脏腑关系的观察。

从生理学视角看,痣相禁忌暗藏古代医学智慧。德国医学研究表明,痣的异常增生与内分泌紊乱存在关联,而中医则将其归因于"气血瘀滞"。相学中"恶痣主凶"的论断,某种程度上可以视为对健康风险的朴素预警。例如耳后痣被认为与肾气不足相关,眉间痣则对应心火过旺,这些判断与现代医学的神经反射区理论存在隐秘呼应。明代相术家袁忠彻在《相学十论》中强调:"痣非天生,乃气运所结",将痣相视作生命能量的可视化图谱。

二、骨相为本的价值体系

相学体系中,"骨为君,肉为臣"的等级观念确立起骨相的优先地位。清代相学大师陈钊在《骨相精微》中提出:"贵贱定于骨法,吉凶见于皮毛",认为骨相决定命运框架,而痣相只是框架中的修饰符号。这种认知源于古代社会对"骨气"的崇拜,如《黄帝内经》所言:"骨正筋柔,气血以流",将骨相完美视为生命能量的畅通标志。

具体案例分析揭示骨相的决定性作用。北宋名相吕蒙正"天庭饱满如覆肝",虽面有数痣仍位极人臣;明代首辅张居正"日月角峥嵘",即使眉间带痣亦能权倾朝野。现代人类学研究证实,颅骨结构的对称性与智力发育存在正相关,额头饱满者前额叶皮层更发达,这为"天庭饱满主贵"的说法提供科学注脚。相学中的"九骨说"(颧骨、驿马骨等)与现代解剖学的功能分区呈现惊人契合,如"龙角骨"对应顶叶联合区,主管空间思维能力。

三、相学理论的现代阐释

神经心理学研究为传统相学注入新活力。2018年剑桥大学实验显示,受试者能在39毫秒内通过面部特征判断对方可信度,准确率达68%,印证了"相由心生"的生物学基础。功能性磁共振成像(fMRI)揭示,当观察"贵相"面容时,大脑奖赏中枢激活程度提高23%,这种神经反应机制可能造就"面相好者机遇多"的社会现象。

文化人类学视角解构了相学的社会功能。法国社会学家布尔迪厄的"象征资本"理论认为,洁净的面相在古代科举制度中成为文化资本的视觉凭证。明代《科举录》记载,相貌不端者即便中举,授官品级平均低0.7级。这种审美偏好演化为潜意识的社会筛选机制,正如德国马克斯·普朗克研究所发现:CEO群体中符合"五岳朝拱"面相特征者占比达81%,远超普通人群。

四、辩证认知与文化重构

现代医学美容的兴起催生相学新解。激光点痣技术的普及使"改相"成为可能,但这引发传统相学"天命可改乎"的哲学争议。韩国面相协会2019年调查显示,63%的整容者相信改变容貌可以提升运势,但72%的案例显示心理暗示效应大于实际命运改变。这种矛盾现象印证了《周易》"相随心转"的古老智慧,外在修饰若缺乏内在修为,终究难改气数定局。

在科学理性框架下重构相学体系成为新趋势。美国斯坦福大学正在开发AI相学模型,通过10万例面部数据训练,已能识别28种健康风险指标,准确率超传统相师23个百分点。这种技术融合既保留相学的观察智慧,又剥离其迷信成分,例如将"奸门晦暗"转化为抑郁症的早期诊断指标,实现传统文化与现代医学的创造性转化。

人无善痣便是好相"的古老箴言,在科学曙光的映照下显露出超越时代的智慧内核。从生物特征识别到神经认知机制,现代研究不断验证着相学观察中蕴藏的生命规律。这种传统智慧不应被简单归类为迷信,而应视作先人对人体小宇宙的宏观把握。未来研究可沿着"科学解构—文化阐释—实践应用"的路径深入,在脑神经科学与文化人类学的交叉领域,重新诠释面相学的人文价值。当我们在实验室解剖面相的生物学密码时,或许更能体会《冰鉴》所言"精神具乎两目,骨相成乎面皮"的深邃洞察。