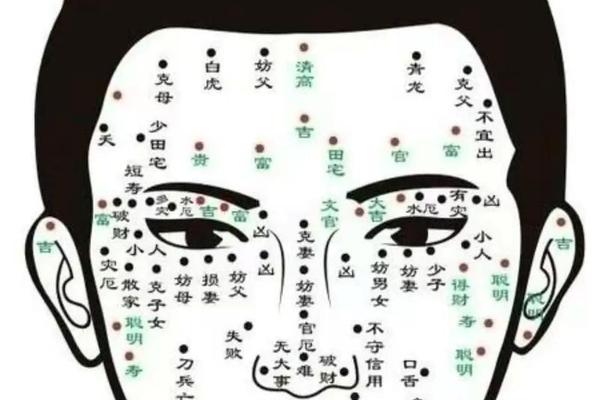

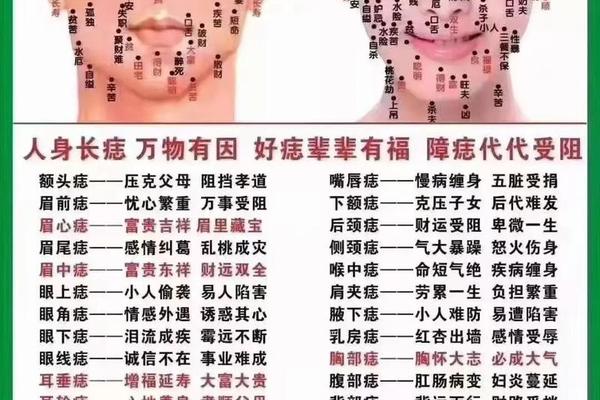

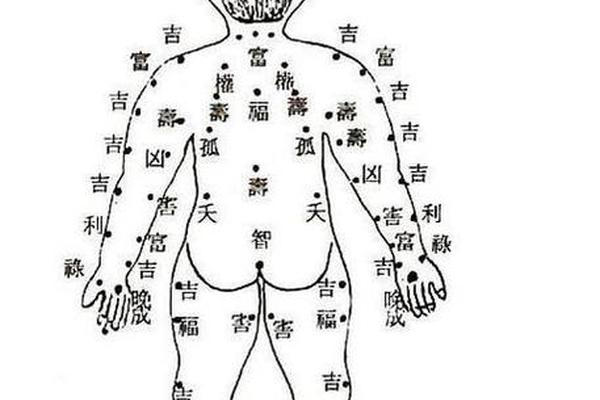

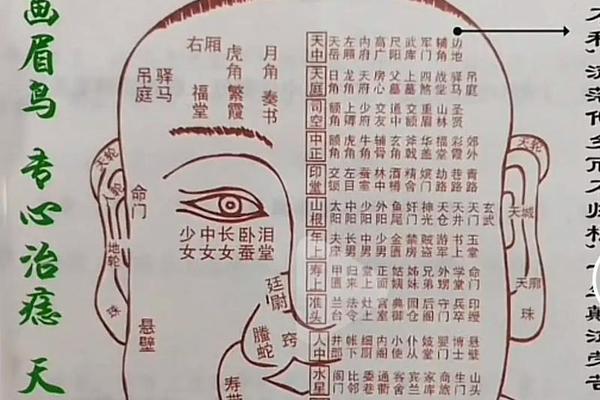

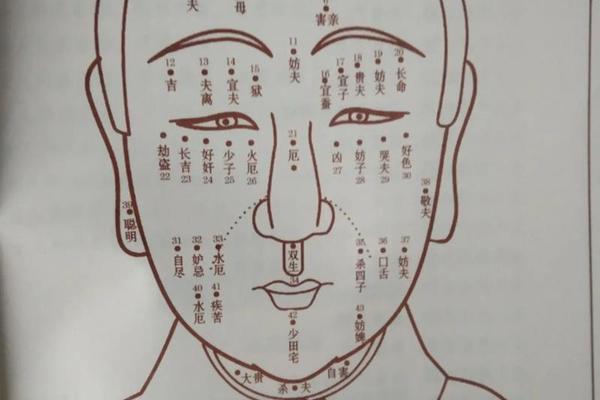

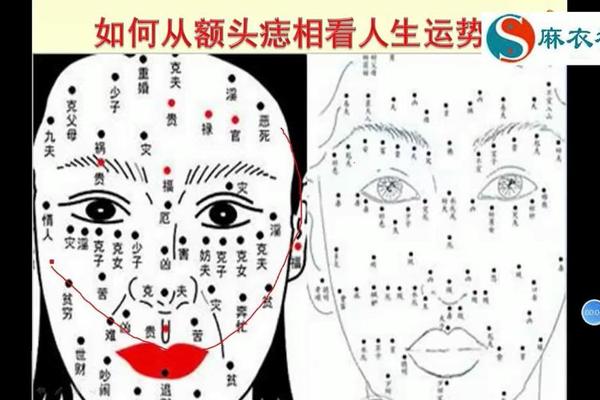

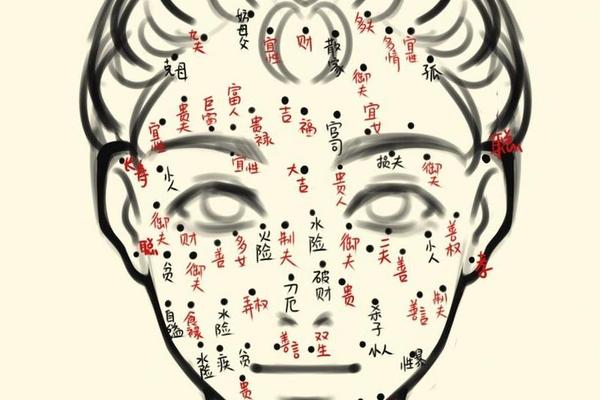

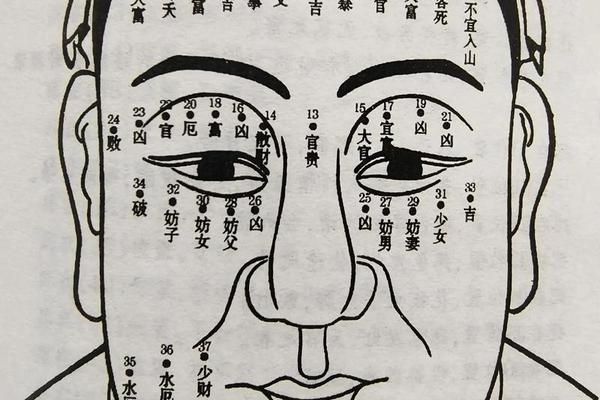

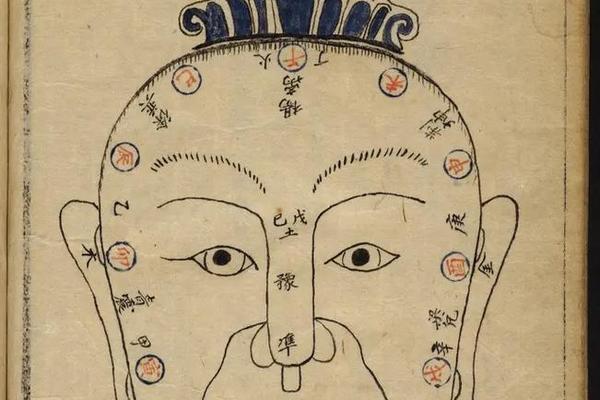

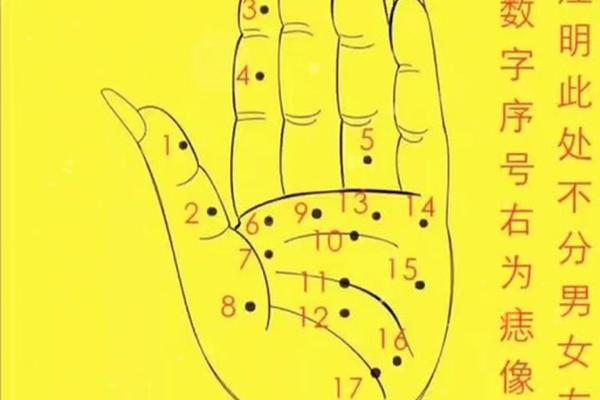

在中国传统相学体系中,左脸的痣常被赋予特殊的象征意义。古代面相学认为“左主贵,右主富”,左脸作为“阳面”,其痣相往往与个人福气、事业及情感轨迹密切相关。例如,《周易》中“左为青龙”的方位学说,将左脸痣视为贵人相助的象征,而现代命理研究则结合社会变迁,将左脸痣与性格特质、人际关系等现实维度联系起来。

左脸突然长痣的现象,在传统观念中常被视为“天垂象”,可能预示着人生阶段的转折。例如,左颧骨处突然生痣,古书《麻衣相法》解读为“破权纹”,暗示职场权力变动;而左眼尾新痣则可能被关联为情感纠葛的警示。尽管这些说法缺乏科学依据,但其文化隐喻反映了人类对生命轨迹的探索欲望。值得注意的是,现代人对这类传统解读的态度呈现两极化:部分人将其视为心理暗示工具,另一部分则斥为无稽之谈。

二、现代医学视角下的痣相解析

从皮肤医学角度,痣的本质是黑色素细胞在皮肤表层的聚集。左脸突然长痣可能与紫外线暴露、激素波动(如青春期或孕期)或遗传因素相关。研究表明,30岁以上人群每年平均新增3-5颗痣,而面部因皮脂腺活跃更易出现色素沉积。

痣的医学风险需通过“ABCDE法则”评估:不对称性(Asymmetry)、边界模糊(Border)、颜色不均(Color)、直径超过6毫米(Diameter)及近期快速变化(Evolution)。例如案例显示,某患者左颊新痣在半年内由2毫米增大至8毫米并伴随边缘不规则,经病理检查确诊为早期黑色素瘤。医学界强调对新发痣的动态监测,尤其是暴露于强紫外线环境的高风险人群。

三、心理暗示与社会认知的双重影响

左脸新痣的出现可能引发复杂的心理反应。社会心理学研究指出,面部特征的变化会显著影响自我认同感。一项针对500名成年人的调查显示,34%的受访者认为面部新痣会改变他人对自己的第一印象,其中女性对此更为敏感。这种认知偏差可能导致个体过度解读痣的象征意义,例如将职场晋升归因于“贵人痣”的吉兆,或将情感挫折归咎于“桃花痣”的凶相。

在社交媒体时代,痣相文化的传播呈现娱乐化趋势。短视频平台上,“痣相测试”话题播放量超过20亿次,部分内容将左脸痣与“旺夫”“招财”等标签绑定,催生出美容行业的“点吉痣”服务。这种商业化运作虽满足部分人群的心理需求,但也可能加剧外貌焦虑。例如,某网红因左颊突现痣而接受激光祛除,术后反而因疤痕问题陷入抑郁。

四、科学应对与理性认知的平衡策略

面对左脸新痣,需建立“医学优先,文化辅助”的应对框架。首先建议至皮肤科进行专业评估,必要时通过皮肤镜或活检排除恶变风险。对于良性色素痣,若因美观或心理压力选择祛除,应优先考虑激光或手术等医学手段,避免使用腐蚀性药膏造成不可逆损伤。

在文化认知层面,可借鉴跨学科研究思路。例如,德国马普所人类学团队发现,东亚群体对痣相的象征性解读与集体主义文化中的“命运共同体”意识密切相关。这种文化心理可作为个人成长的反思维度,但需警惕宿命论对主观能动性的消解。未来研究可深入探讨痣相文化在心理健康干预中的潜在价值,例如通过叙事疗法帮助个体重构生命意义。

总结与建议

左脸痣相的文化阐释与医学真相构成了一体两面的观察视角。传统命理学说为个体提供了解读命运的心理框架,而现代医学则揭示了痣的生物学本质与健康风险。建议公众以科学态度对待新发痣:定期自我检查并记录变化,结合专业医疗意见制定处理方案;对于文化隐喻,可取其积极心理暗示,但需避免陷入迷信误区。未来研究可进一步探索基因表达与痣相分布的关联性,以及跨文化背景下痣相符号学的演变规律,为人文与医学的交叉领域提供新的认知路径。