1. 历史背景

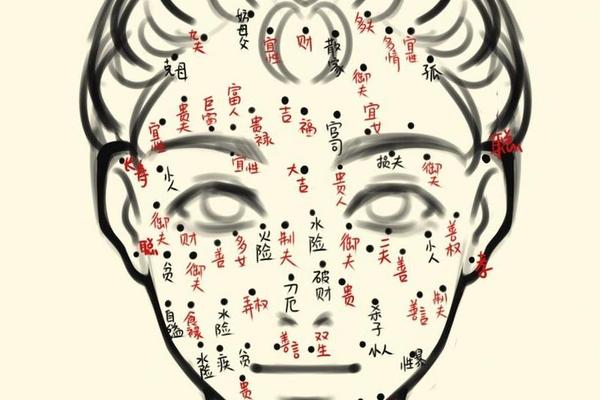

宫廷痣相学是中国古代相术的重要分支,最早可追溯至宫廷贵族对命运预测的需求。相传古代帝王(如刘邦左腿72颗痣)及贵族通过观察面部痣的位置、形状和颜色来推断命运吉凶,认为痣是“上天垂相”的体现。

2. 理论基础

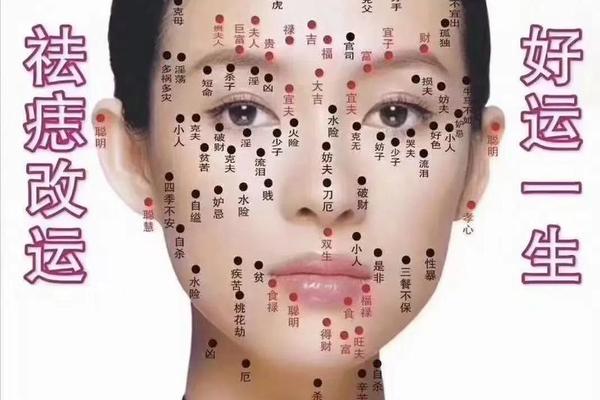

痣相学强调“信息同步”与“天人合一”,认为痣是身体与命运关联的符号。古人将痣分为“显痣”(暴露处)与“隐痣”(隐蔽处),认为隐痣多吉,显痣多凶,但若色泽光润(如黑如漆、红如朱、白如玉),则可能为吉痣。

二、古代痣相图解的分类与吉凶判断

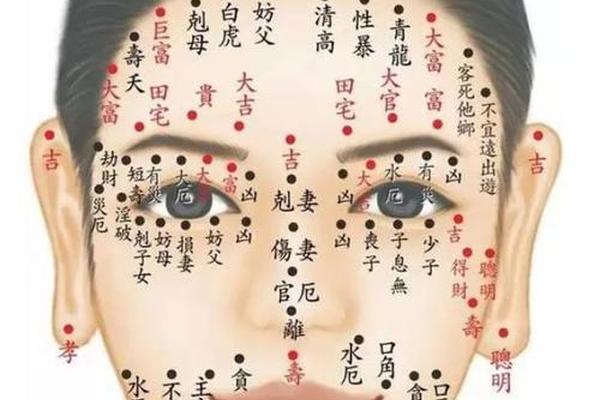

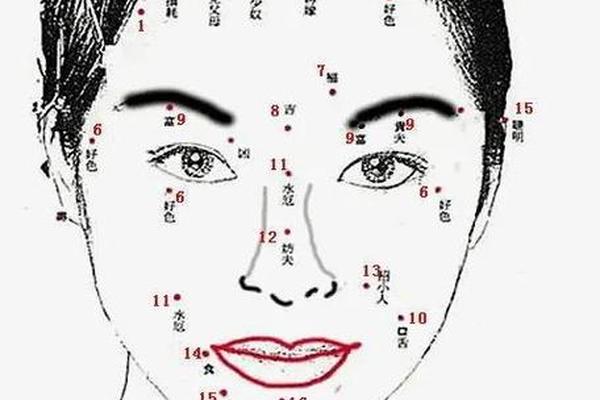

(一)面部痣的位置与命运关联

1. 额头

2. 眉眼区域

3. 鼻部

4. 口唇与下巴

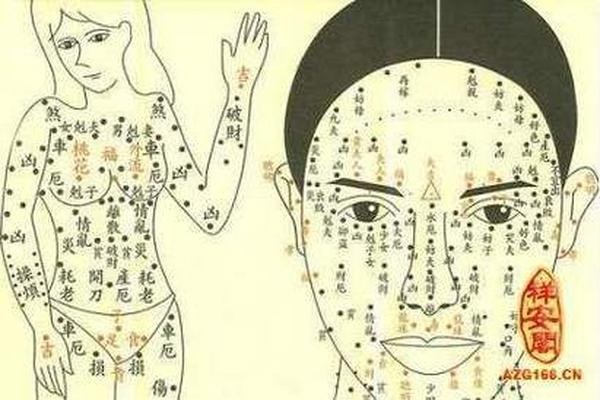

(二)身体其他部位的痣相

1. 手足痣

2. 肩背痣

三、痣相的吉凶判断标准

1. 色泽与形态

2. 位置与数量

四、科学视角与局限性

1. 健康关联

中医认为痣与内脏健康相关,如耳部痣可能反映肾虚,鼻头痣或与生殖系统疾病有关。现代医学亦证实,某些痣(如快速变化的黑色素痣)可能是皮肤病变信号。

2. 理性看待

痣相学虽具文化研究价值,但命运受多重因素影响,不可迷信。古人也强调需结合面相、五行等综合分析,单凭痣相难以定论。

宫廷痣相学通过痣的位置、色泽、形状等构建了一套复杂的命运解读体系,其核心在于“天人感应”。尽管部分理论与现代医学存在交叉(如健康预警),但其吉凶判断更多反映古人对自然与命运的朴素认知。理性看待痣相,既可从中窥见传统文化智慧,亦需避免过度依赖其玄学预言。