在中国传统相术体系中,《麻衣神相》以其对人体相貌的系统化解读,成为古代相术研究的集大成者。其中,痣相学作为该体系的重要分支,通过观察痣的形态、位置与色泽,揭示个体的命运轨迹与性格特质。本文将从理论框架、面部痣相、身体痣相、色泽辩证及现代科学视角五个维度,系统解析麻衣神相中痣相学的深层逻辑与文化意义。

一、痣相学的理论基础

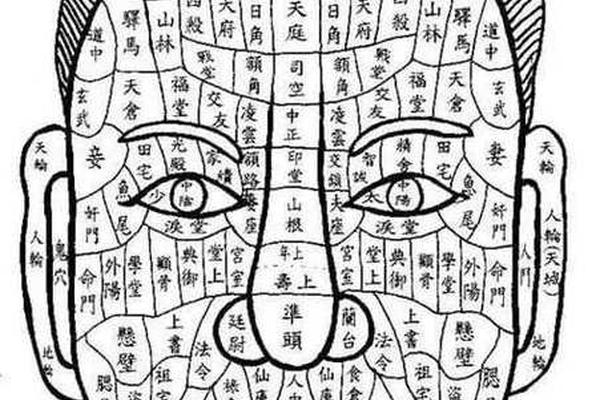

麻衣神相的痣相学并非孤立存在,而是根植于阴阳五行与天人合一的思想体系。根据《麻衣正易心法》记载,人体痣相是“先天之气与后天之形”的具象化表达,其分布暗合天地运行规律。例如,额头属火对应离卦,若此处生痣则关联事业与祖业运;下巴属水对应坎卦,痣相在此则指向晚年福禄。这种将人体划分为五行区域的分类法,体现了古代“人体小宇宙”的哲学观。

宋代相术典籍《神异赋》进一步提出“痣为气血之凝滞”,认为痣的形成与人体气血循环密切相关。如眉间痣多因肝气郁结而生,暗示性格易怒或思虑过重;而耳垂红痣则因肾气充盈,象征福泽深厚。这一理论将生理特征与心理特质相结合,形成了痣相学的动态分析模型。

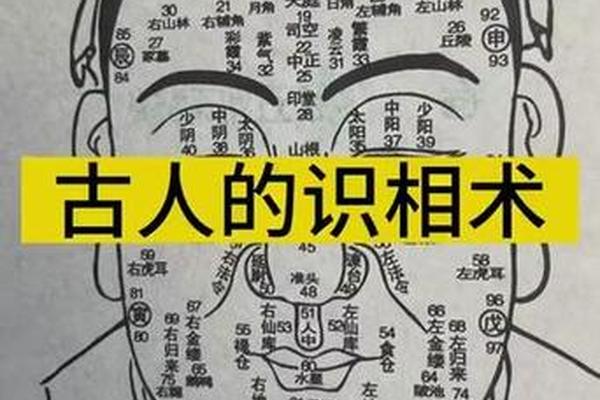

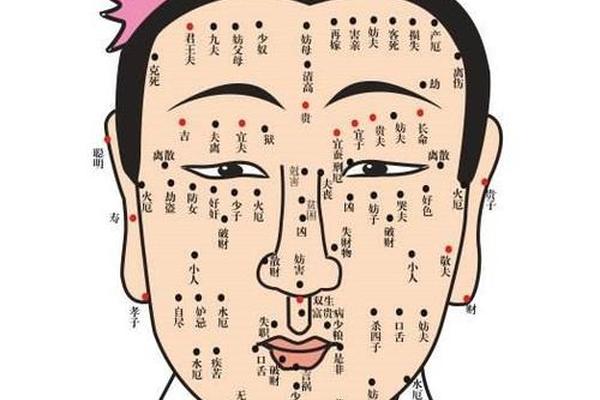

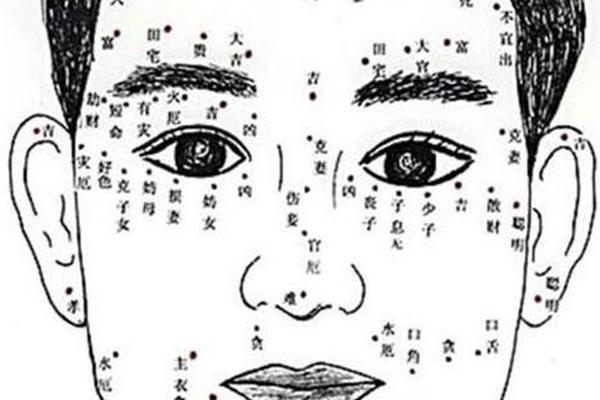

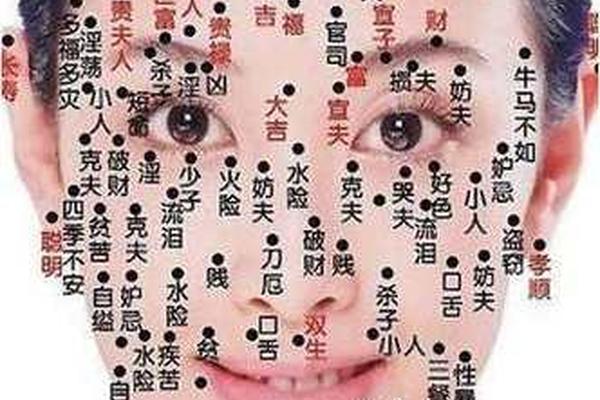

二、面部痣相的命运密码

面部作为人体“三停六府”的核心区域,其痣相具有显著的命运指示功能。以“十二宫”理论为基础,印堂痣(命宫)若呈朱砂色且圆润隆起,主贵气逼人,明代相书《柳庄相法》记载此类面相者多居庙堂高位;反之,若山根(疾厄宫)出现灰暗痣点,则预示消化系统隐疾,需结合鼻翼色泽综合判断。

眉眼部位的痣相尤为复杂。右眉尾的“彩霞痣”被认为是智慧象征,《石室神异赋》称其“主文章盖世”,但若痣形破碎或生杂毛,则转化为“孤星痣”,暗示人际关系疏离。眼睑下方的“泪痣”在古籍中存在矛盾解读:唐代《月波洞中记》视其为情感坎坷之兆,而清代《相理衡真》则认为此痣者具艺术天赋,需结合眼神清浊辩证分析。

三、身体痣相的隐秘象征

四肢与躯干的痣相承载着更为私密的命运信息。手掌心的“墨池痣”被奉为吉兆,《达摩相诀》记载“掌藏墨池,必主封侯”,但需满足痣色乌黑、纹理清晰的条件。胸部正中“华盖痣”在男女相法中意义迥异:男性此处生痣主贵气逼人,女性则易陷入情感纠葛,这与古代社会性别角色认知密切相关。

背部痣相的解读更具神秘色彩。脊柱线上的“天柱痣”被视为灵性觉醒的标志,道教典籍《云笈七签》称其“通三焦,达幽冥”;而肩胛骨的“驿马痣”则与迁徙相关,明代相士袁忠彻发现,郑和船队水手多有此痣,印证了“痣主远行”的相法。

四、色泽与形态的辩证法则

痣的色泽变化被视作气运流转的晴雨表。朱红色痣在春季生发时显现最吉,主财运亨通;若转为暗红则警示心血耗损,需防突发疾病。玄门典籍《太清神鉴》特别强调观察痣的光泽度:莹润如玉者主福寿,枯涩如炭者主灾厄,这种“以泽断运”的方法体现了古代医学“望诊”技术的渗透。

形态学上,“凸痣”与“平痣”的吉凶差异显著。面部凸起痣多主积极运势,如鼻准的“金匮痣”凸起者善聚财;但身体隐蔽处的凸痣反成隐患,如足底的“硌砂痣”易引发意外。平面痣中,边缘清晰的“棋痣”主事业稳定,而晕染状的“云痣”则暗示变数,这种矛盾性解读要求相术师具备动态分析能力。

五、科学视角的再审视

现代皮肤学研究证实,痣的本质是黑色素细胞聚集,其分布受基因与紫外线照射影响。这与麻衣神相强调的“先天禀赋”论存在部分契合,但彻底否定“痣相定命”的机械决定论。哈佛大学医学院2023年研究发现,手掌痣人群的神经生长因子受体基因存在特异性表达,或可解释古籍中“掌痣主聪慧”的现象。

文化人类学视角下,痣相学实为古代社会的认知图谱。法国汉学家谢和耐指出,面部“贵痣”多分布在社交注视焦点区域(如眉眼),实为对人际互动优势地位的符号化标注。这种将生理特征与社会评价体系相连接的智慧,为现代心理学的人格研究提供了历史参照。

麻衣神相的痣相学体系,既是古代先民观察经验的结晶,也是传统文化编码的独特方式。在当代语境下,我们既要承认其历史价值与文化意义,也需以科学精神进行扬弃。建议未来研究可结合表观遗传学,探索痣相特征与性格倾向的潜在关联,同时建立跨文化的相术比较数据库,使这一古老智慧在理性框架下焕发新生。