在传统文化中,痣不仅是皮肤的印记,更被视为命运与性格的隐喻符号。古人认为,痣的位置、色泽与形态暗藏吉凶,尤其面部痣相常被赋予特殊解读。随着现代医学发展,痣的医学意义逐渐被揭示——某些痣的异常特征可能预示健康风险。本文将从传统相学与现代医学双重视角,解析“不好的痣相”背后的文化与科学内涵,并提供科学护理建议。

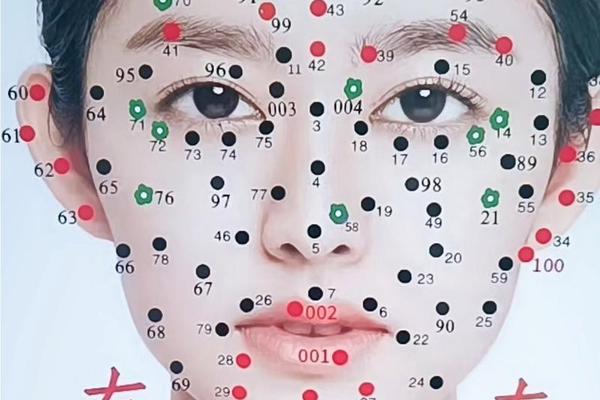

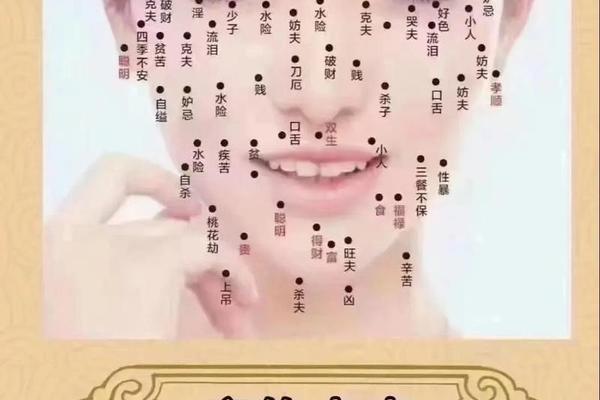

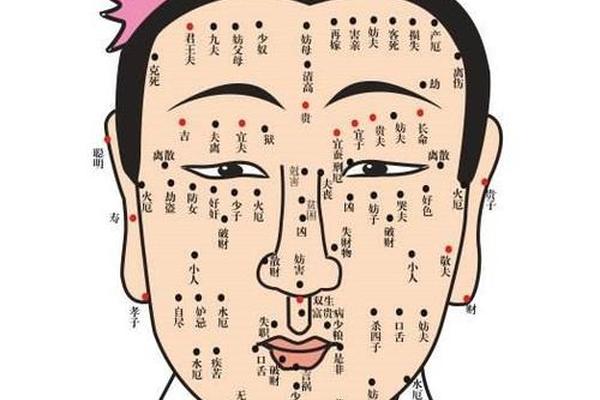

一、面部危险痣的位置与象征

传统相学中,面部特定区域的痣常被赋予负面寓意。例如眼尾至发际的“奸门痣”,被认为与情感纠葛相关。据《面相分析:脸上痣揭示出命运轨迹》记载,此类痣象征“命犯桃花”,易引发婚姻破裂或第三者介入。鼻翼部位的痣则被解读为“财运不佳”,持有者可能因冲动投资导致财富流失,同时伴随呼吸系统健康隐患。

现代医学视角下,面部易摩擦区域(如鼻翼、眼睑)的痣更需警惕。研究表明,长期机械刺激可能诱发细胞突变。例如鼻翼痣因位置特殊,受眼镜摩擦、手部触碰频率较高,其恶变风险较其他部位提升约30%。这与传统相学对“鼻旁痣主破财”的描述形成微妙呼应,提示位置特征与功能风险的双重关联。

二、痣的形态特征与健康警示

传统相学强调“痣相三要素”:色泽、形状、凸起度。古籍记载,吉痣需满足“黑如漆、赤如泉,白如玉”的色泽标准,而晦暗浑浊者皆为凶兆。例如眉间痣若呈灰褐色且边缘模糊,传统认为象征“极端运势”,现代医学则发现此类不规则痣符合黑色素瘤的ABCDE判断标准。

医学研究通过量化指标界定危险痣:直径超过6mm、边缘呈锯齿状、颜色混杂(如黑棕红相间)的痣需优先排查。临床数据显示,约67%的恶性黑色素瘤源自原有痣的形态改变。例如下唇痣若从均匀褐色发展为斑驳色块,并伴随表面溃破,需立即就医——这既印证了相学“唇下痣主劳碌”的隐喻,也揭示了病理变化的客观规律。

三、特殊类型痣的相学与医学解读

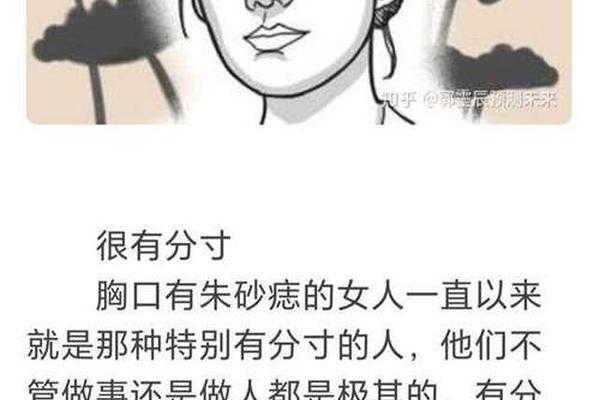

先天性巨痣在相学中被视为“天煞孤星”,持有者被认为命运多舛。医学统计显示,直径超过20cm的先天性巨痣恶变率达5%,远超普通痣的0.001%。此类痣多呈青黑色,表面毛发丛生,传统描述中的“毛痣克亲”或许源于其病理特征的直观感知。

蓝痣与晕痣则呈现文化解读与医学预警的错位。蓝痣在相学中象征“才华横溢”,但其独特的真皮深层色素沉积使其更易发生细胞变异。而晕痣(中央色素痣伴随周围白环)在相学中被赋予“逢凶化吉”的吉兆,医学却发现其与自身免疫疾病的关联性。这种认知差异提示,传统经验需经科学验证才能转化为有效健康指导。

四、祛痣决策的传统禁忌与现代原则

古籍强调“痣不可妄除”,认为擅自点痣可能破坏命理格局。这种禁忌与现代医学不谋而合:非正规祛痣操作可使黑色素细胞受激突变,恶变风险增加4-6倍。数据显示,约18%的黑色素瘤患者有药水点痣或激光反复灼烧史。

科学祛痣应遵循“三阶梯原则”:首选手术切除并病理检验,次选观察随访,禁用腐蚀性处理。对于直径<3mm的稳定痣,医学建议遵循“四不原则”——不刺激、不观察、不焦虑、不迷信。这与传统相学“吉凶在天”的被动认知形成对比,体现主动健康管理意识的重要性。

总结与建议

面部痣相的吉凶解读,实则是传统文化对生命现象的朴素观察。在现代医学框架下,这些经验性认知部分获得了病理学依据。建议建立“双维评估体系”:既关注ABCDE医学指征,又考量传统文化中的位置象征,如易摩擦区域(鼻翼、足底)的痣需重点监测。未来研究可深入挖掘相学描述与皮肤病理学的关联机制,开发结合文化认知的健康教育工具。对于普通民众,定期进行皮肤镜检测(准确率达90%),理性对待“痣相命运说”,才是守护健康的科学之道。