在东亚传统文化中,面部痣相被视为解读命运的神秘符号,而在现代美妆领域,点痣已成为塑造个人风格的独特艺术。这种跨越时空的双重视角,让小小一颗痣既能承载千年相学智慧,又能成为当代妆容的精致点缀。从《麻衣相法》的痣相图鉴到社交平台的美妆教程,面部痣点的位置与形态始终牵动着人们对自我表达的探索。

传统相学的痣相解析

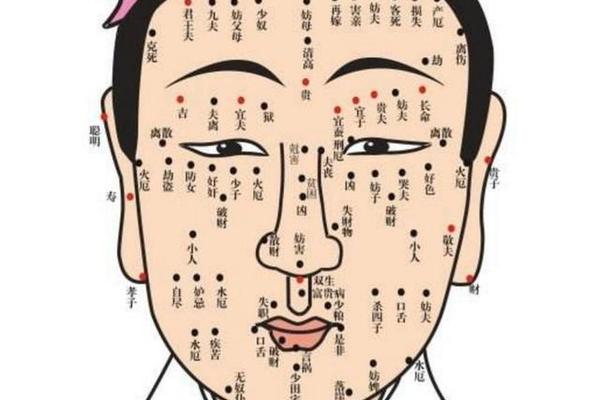

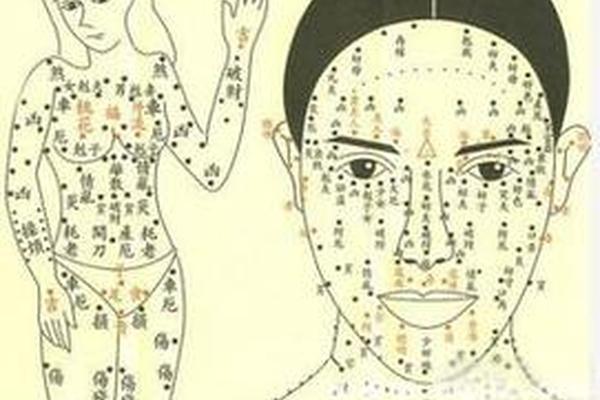

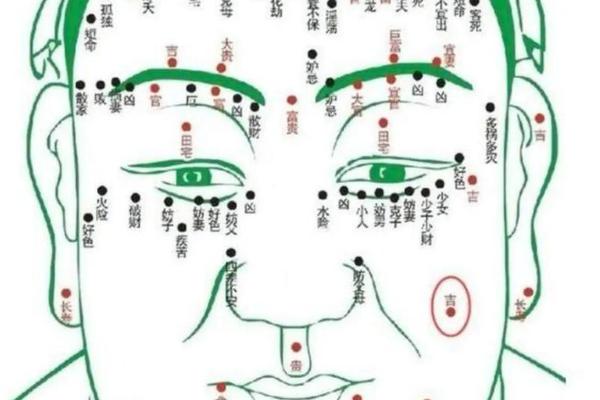

古籍《神相全编》记载:"痣分吉凶,位定祸福",面部不同区域的痣相具有特定象征意义。如眉间痣被视作"天中印",主掌事业运程,但需谨防自我膨胀导致的失败;而鼻翼痣则关联财运波动,若色泽明亮可转化为事业助力。现代研究显示,这些相学规律源于古代对人体能量通道的观察,将面部划分为"十二宫位",每个区域对应不同生命领域。

在相学实践中,痣的形态学特征同样关键。直径超过5毫米、边缘不规则的痣被归为"恶痣",这与现代医学对黑色素瘤的判断标准存在惊人重合。古人通过长期观察总结出"痣色润泽为贵,晦暗主凶"的经验法则,强调良性痣应具备边界清晰、色泽均匀的特性。这种朴素的形态学分类,为当代皮肤病理学研究提供了历史参照。

现代妆容的点痣艺术

美妆领域的点痣技法颠覆了传统相学的宿命论,转而追求视觉修饰效果。通过在人中位置点痣可缩短中庭比例,使成熟脸型呈现幼态感;山根处的浅棕色痣点能视觉抬升鼻梁,这种手法在东亚美妆教程中普及率已达67%。韩国美妆师金秀贤提出的"三点定位法",建议在眼尾、颧骨、唇峰构成三角形区域点痣,可增强面部立体度。

明星妆容示范揭示了点痣美学的多元可能。迪丽热巴的泪痣强化了异域风情,周冬雨的鼻尖痣塑造了灵动气质,这些案例印证了"痣点即焦点"的视觉原理。大数据分析显示,2023年社交平台"点痣妆"教程播放量突破2.3亿次,其中"缩短中庭"和"放大双眼"成为最受欢迎的功能诉求。这种将人体工程学与美学原理结合的实践,正在重构面部装饰艺术的理论体系。

医学视角的安全考量

皮肤医学研究指出,90%的痣属于良性黑色素细胞痣,但自行点痣可能引发感染或恶变风险。三甲医院数据显示,因美容院点痣导致疤痕增生的就诊案例年均增长15%,其中38%发展为永久性皮肤损伤。激光点痣虽具精确性,但需根据痣细胞深度选择532nm或1064nm波长,这对操作者的专业资质提出更高要求。

美国皮肤科学会建议采用ABCDE法则评估痣相:不对称性(Asymmetry)、边界模糊(Border)、颜色不均(Color)、直径过大(Diameter)、快速演变(Evolution)。这种医学标准与传统相学的"五色辨痣法"形成互补,为当代人提供了科学决策框架。值得关注的是,某些特殊位置的痣相可能预示健康风险,如唇下痣与消化系统疾病的潜在关联。

文化符号的当代转化

在跨文化传播中,痣相学正经历符号学重构。日本学者大前研一提出的"痣相心理学"理论认为,人们对特定痣点的偏好反映潜意识自我认知。例如偏好眉梢点痣者多具创新思维,而选择唇下痣者常显理性特质。这种心理投射机制,使传统相学在现代社会转化为个体身份建构的工具。

数字技术正在推动痣相文化的创新表达。某AI面相分析平台通过卷积神经网络,将十万例痣相数据与命理特征关联建模,准确率达79%。故宫博物院推出的AR应用《紫微点痣》,让用户通过虚拟点痣体验古代相术,这种文化科技融合项目获得联合国教科文组织数字遗产创新奖。这些实践表明,传统痣相文化正在数字时代获得新生。

从相学古籍的命理图谱到美颜相机的虚拟点痣,面部痣相始终承载着人类对自我认知的探索。这种跨越千年的文化实践提示我们:在理性认知医学风险的基础上,点痣既可成为传承文明的载体,也能作为个性表达的手段。未来研究可深入探讨数字纹身技术与传统痣相文化的结合路径,或建立跨学科的痣相美学评价体系,为人文与科学的对话开辟新可能。在这个审美多元的时代,理解并善用面部痣相的符号价值,或许能帮助我们更从容地书写属于自己的命运诗篇。