女性私处长痣的多维解读:从医学警示到文化隐喻

在当代女性健康意识逐渐提升的背景下,私处皮肤问题愈发受到关注。其中,外阴色素痣因其特殊位置与潜在风险,成为医学与民俗文化共同探讨的焦点。这些看似普通的皮肤标记,既是人体黑色素细胞的自然分布结果,也可能暗藏健康危机,甚至被赋予命运吉凶的象征意义。本文将结合医学研究与传统面相学,对这一现象展开深度剖析。

医学视角:警惕健康风险

外阴色素痣的成因复杂,主要与黑色素细胞异常聚集有关。研究表明,40%的恶性黑色素瘤源于原有痣体恶变,而外位因长期受衣物摩擦、分泌物刺激等因素,细胞突变概率较其他部位更高。典型危险信号包括:痣体直径超过6毫米、边缘不规则、颜色深浅不一或短期内快速隆起。例如,刘女士的案例显示,原本无痛痒的外阴黑痣经病理检测确诊为恶性黑色素瘤,这提示定期检查的必要性。

临床处理方案需分级制定。对于稳定的小型痣体,可采取激光消融;直径超过0.5厘米或位于大皱褶处的痣,建议手术完整切除并送病理检测。马偕医院皮肤科主任吴育弘指出,即便未出现症状,位于易摩擦区域(如会阴或周边)的痣也应优先处理,因为机械刺激可能加速细胞异变。值得注意的是,蓝痣虽罕见但癌变率较低,而交界痣因处于表皮与真皮交界处,恶变风险显著增加。

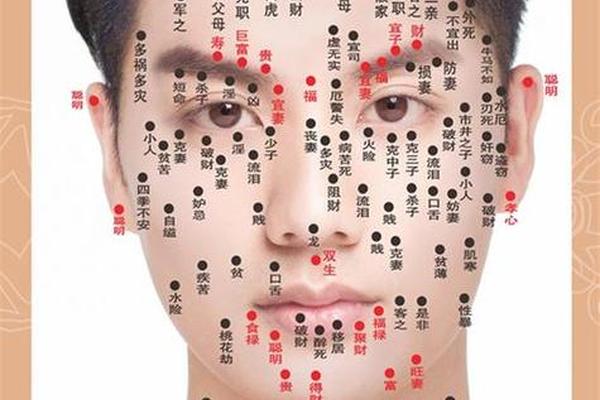

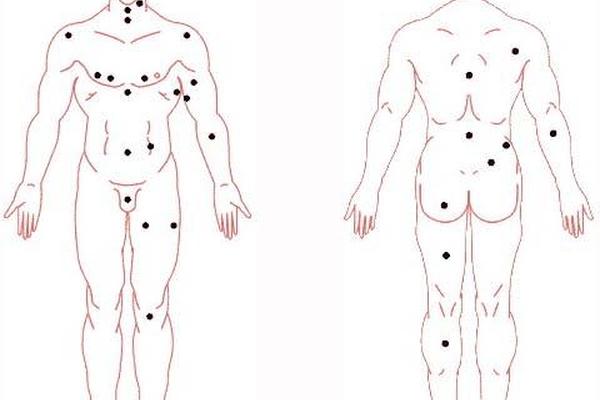

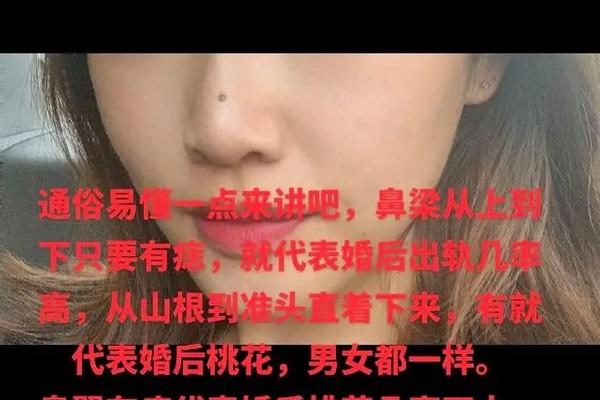

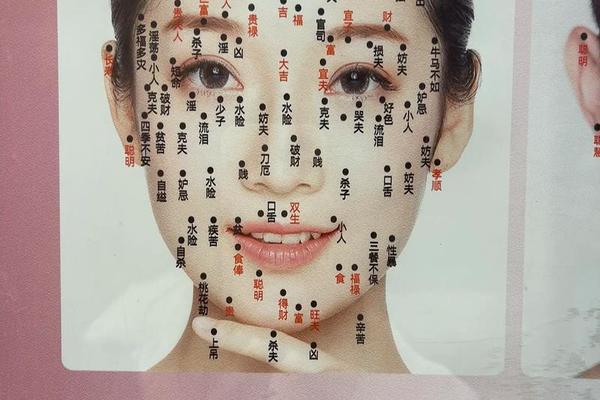

文化象征:传统面相学阐释

在传统面相学体系中,私处痣被赋予复杂寓意。右大的痣常被视为“富贵痣”,象征财运通达;左侧则关联情感运势,暗示桃花旺盛。痣被认为与生育力相关,而周围痣则被解读为“藏财”标志。这些观点虽缺乏科学依据,却折射出社会对女性身体的符号化认知——将生理特征与命运轨迹强行关联。

不同形态的痣体亦有特殊解读:圆形痣代表性格温良,三角形痣象征果决刚强,半圆形痣则暗示理性与感性的矛盾统一。有趣的是,部分民俗将耳垂痣与私处痣联动分析,认为二者共同构成“福禄双全”的命理格局。此类文化建构虽具趣味性,但现代研究强调需警惕其可能引发的焦虑心理,特别是当患者因迷信而延误就医时。

处理策略:科学与人文平衡

面对私处痣的管理,医学界主张“预防性干预”原则。美国妙佑医疗中心建议每月自查,重点观察ABCDE特征(不对称性、边缘模糊、颜色不均、直径变化、隆起速度)。对于备孕女性,由于激素波动可能刺激痣体增生,建议孕前完成病灶评估。治疗方式选择需权衡美观与安全:激光适用于浅表性色素沉积,而深层或疑似恶性的痣体必须通过外科手术根除,切除范围需超眼可见边界3-5毫米。

在心理干预层面,医生应引导患者理性看待民俗解读。例如,某23岁女性因两侧痣产生焦虑,经皮肤镜评估确认为良性后,通过认知行为疗法缓解了“命理不详”的担忧。文化人类学研究指出,将痣相学说作为健康教育的切入点,可提高女性自查依从性,但需避免强化宿命论思维。

未来研究:跨学科探索方向

现有研究存在三大盲区:其一,不同人种外阴痣恶变率的流行病学数据匮乏;其二,传统痣相学对患者心理健康影响的量化分析不足;其三,新型检测技术(如AI皮肤镜)在早期诊断中的应用尚未普及。建议开展多中心队列研究,比较手术切除与保守观察的长期预后差异,同时建立文化敏感性医疗指南,帮助医生在尊重患者信仰的前提下实施科学干预。

外阴色素痣既是医学监测对象,也是文化意义载体。现代女性应以健康管理为核心,定期接受专业评估,对快速变化的痣体保持警惕。传统面相学可作为了解社会文化的窗口,但不可替代医学诊断。未来需加强跨学科合作,在提升早期癌症筛查率的构建更具人文关怀的健康教育体系,让每位女性都能在科学认知与文化理解中找到平衡支点。