在人类漫长的历史中,面相学始终与医学观察交织共生。眼睑作为面部最纤薄的皮肤区域,其上的色素沉积不仅承载着古老相术的吉凶隐喻,更牵动着现代医学对皮肤病变的警惕。这种跨越千年的双重凝视,使得眼睑痣成为解读人体奥秘的特殊密码,既蕴含着东方文明的集体记忆,又折射出当代医学的理性锋芒。

面相学中的吉凶寓意

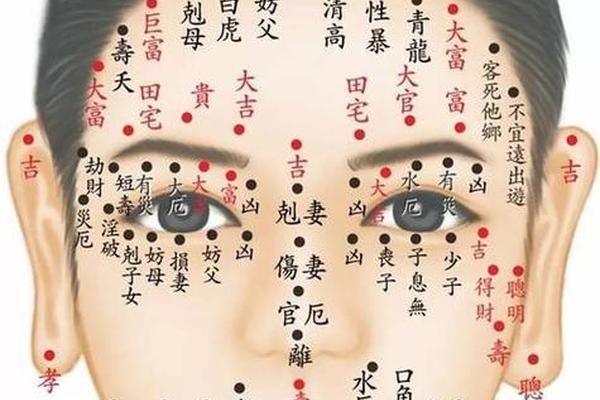

传统相术将眼睑视为"田宅宫"所在,上眼睑主家业根基,下眼睑关涉子女运程。明代《麻衣相法》记载:"凤目含痣,必主贵显",认为靠近眼角的痣象征智慧通达。现代民俗中,左眼睑痣多被解读为"藏金痣",暗示财富累积能力;右眼睑痣则对应"桃花劫",隐喻情感波折。这些说法虽缺乏科学依据,却折射出古人对身体符号的系统化认知体系。

相学对痣相的判断体系极其精细,仅眼睑区域就细分出十二宫位。靠近睫毛根部的"卧蚕痣"被认为影响子嗣运,而靠近眉骨的"天仓痣"则关联祖荫福泽。痣的色泽深浅同样具有特殊含义,朱砂色的眼睑痣在《柳庄相法》中被描述为"火炎上达"之相,而青黑色的则对应"水气沉滞"。这种将五行学说与人体表征相结合的阐释方式,构建起独特的中医面相理论框架。

医学视角下的病变风险

现代皮肤科学将眼睑痣归类为特殊部位的获得性色素痣。由于眼睑皮肤仅厚0.4-1mm,且分布着密集的睑板腺和睫毛囊,此处的痣细胞巢更易受到机械刺激。美国皮肤科学会研究显示,睑缘交界痣的恶变率是其他部位的3.2倍,这与眨眼动作产生的持续摩擦密切相关。临床观察发现,直径超过3mm的睑缘痣,其病理检查显示细胞异型性比例显著升高。

医学界采用ABCDE法则进行恶性转化监测:不对称性、边界模糊、颜色斑驳、直径增大和隆起变化。值得警惕的是,眼睑黑色素瘤早期症状与普通痣高度相似,但五年生存率不足15%。2024年北京同仁医院的研究表明,睑缘色素痣患者中,约0.3%在十年随访期内发生恶变,其中63%病例存在长期使用眼部化妆品史。这些数据突显定期专业检查的必要性。

治疗决策的现量

对于稳定的小型眼睑痣,多数医生建议观察为主。但当痣体侵犯灰线(睑缘皮肤与黏膜分界)时,手术干预成为必然选择。现代显微外科技术可实现0.2mm精度的分层切除,配合睑板重建术,能将术后睑外翻发生率控制在2%以下。激光治疗虽创伤较小,但复发率达18.7%,且可能激活休眠痣细胞。

治疗时机的选择考验医患智慧。青少年患者因审美焦虑常要求过早干预,但未成熟痣细胞可能残留导致复发。临床数据显示,16岁以下患者切除后复发率为成人的3倍。因此医学界建议,除非出现明确恶变指征,否则最佳手术时机应安排在骨骼发育完成后。这种基于生长规律的决策逻辑,展现出当代医学对生命进程的深刻理解。

文化符号与科学认知的对话

在武汉大学2023年的跨学科研究中,学者发现对面相说深信不疑的群体,其切除良性眼睑痣的意愿较对照组高出47%。这种文化心理驱动的医疗行为,促使医生必须兼顾生理治疗与心理疏导。而现代医学影像技术正在搭建新的沟通桥梁,皮肤镜图像可同时显示痣体形态特征和脉管分布,为医患提供具象化的沟通介质。

未来研究可沿三个维度深入:建立眼睑痣的分子标志物数据库,开发无创动态监测技术,构建文化认知与医学知识的转化模型。哈佛医学院正在试验的AI诊断系统,通过分析10万例睑痣图像,已能识别出87%的早期恶变征兆。这种技术突破或将重塑传统面相的现代诠释方式,使千年文化符号焕发新的科学光辉。

当我们凝视眼睑上的微小色素沉积,实际上是在观测文明与科学交汇的奇异星云。从相术师的龟甲卜辞到皮肤科医生的电子显微镜,人类始终在探寻身体符号背后的真相。这种探寻既需要尊重文化传承的情感重量,更离不开科学理性的清醒认知。在审美诉求与健康守护的天平上,唯有秉持开放而审慎的态度,方能在传统智慧与现代医学的碰撞中,找到生命最美的平衡点。