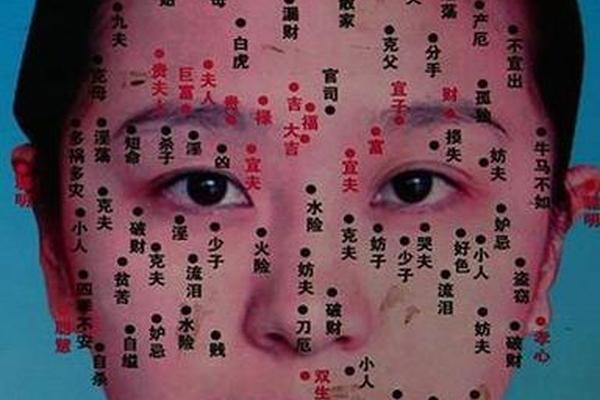

在传统相学中,“产厄痣”被认为与女性生育安危密切相关。所谓“产厄”,即指与生产相关的灾厄,如难产、流产或妇科疾病。这类痣相多分布于额头左上方、鼻梁(山根)或人中附近。例如,古籍《相理衡真》指出,山根(鼻梁根部)低陷或有痣者,可能预示健康隐患,尤其女性易在生育过程中遭遇波折。而现代民俗中,产厄痣也被延伸为一种与生命运势相关的象征,暗示个体可能面临身体或经济上的意外压力。

传统观点认为,产厄痣的凶吉需结合其他面部特征综合判断。例如,若子息宫(子女运势区域)饱满且人中深长,即便存在产厄痣,其负面影响也会减弱;反之,若搭配眉骨低陷、唇色暗淡等特征,则可能加重风险。这种多维度的分析体现了传统相学对“整体性”的重视,而非孤立看待单一痣相。

二、痣相位置与命运的关联性

1. 产厄痣的典型分布区域

产厄痣常出现于面部特定区域,不同位置对应不同解释。例如:

2. 其他位置的吉凶象征

除产厄痣外,面部与身体其他部位的痣也被赋予丰富含义:

三、科学视角下的痣相解析

现代医学认为,痣是黑色素细胞聚集形成的皮肤现象,其位置与命运并无直接关联。某些痣的形态(如边缘不规则、颜色不均)确实可能预示健康风险,例如黑色素瘤。从心理学角度,痣相的民俗解读反映了人类对不确定性的心理投射,通过赋予痣象征意义来缓解对未知命运的焦虑。

值得注意的是,传统痣相学中“产厄”等概念,可能与古代医疗条件落后导致的生育高死亡率有关。例如,清代妇科文献记载,难产导致的女性死亡占比高达30%。这种历史背景强化了产厄痣的凶兆属性,但在现代医学技术下,其实际意义已大幅弱化。

四、争议与批判:命理与现实的冲突

传统痣相学在现代社会面临两大争议:

1. 性别偏见问题

产厄痣的解读明显偏向女性,且多与“克夫”“妨子”等负面标签绑定。例如,古籍将女性山根痣视为“克夫”,却未对男性同类痣相赋予同等含义。这种差异反映了古代性别观念的不平等。

2. 逻辑矛盾性

相学理论中存在大量自洽性不足的案例。例如,脚底痣既被解读为“劳碌命”,又被视为“富贵痣”。此类矛盾削弱了痣相学的可信度,也说明其体系缺乏统一标准。

五、未来研究方向与建议

对痣相学的探讨可从以下方向深入:

对于普通读者,建议以理性态度看待痣相:关注痣的医学属性,定期检查异常痣;同时可将其视为文化遗产,探索其背后的民俗智慧,而非盲目迷信。

总结

产厄痣作为传统相学的重要概念,承载着古人对生育安全与命运关联的朴素认知。其解读既包含历史医学经验的碎片化总结,也折射出社会文化中的性别观念与心理需求。在当代语境下,我们需以科学精神去芜存菁,既承认其文化价值,又警惕其可能引发的非理性焦虑。未来研究若能结合实证方法与人文视角,或可更全面地揭示痣相符号背后的复杂意义。