在传统文化与现代社会交织的今天,人们对于身体特征的解读始终带着神秘与理性的双重滤镜。后脖颈正中央那颗若隐若现的痣,在相学中被称作“苦情痣”或“贵人痣”,在医学上则被视为黑色素细胞的聚集。这颗痣究竟承载着命运的密码,还是单纯的皮肤现象?当玄学传说遭遇科学解析,两种视角的碰撞为这个看似普通的体征赋予了多维度的意义。

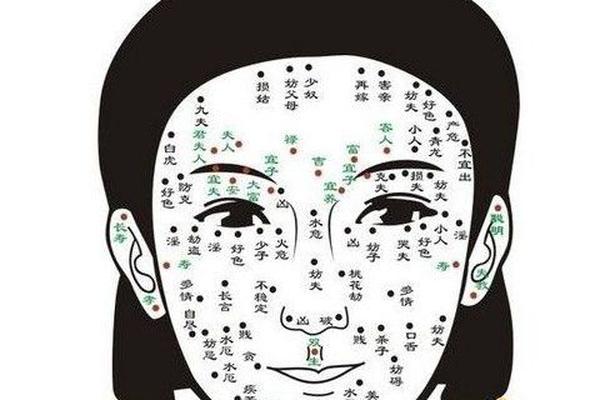

一、相学解读中的吉凶象征

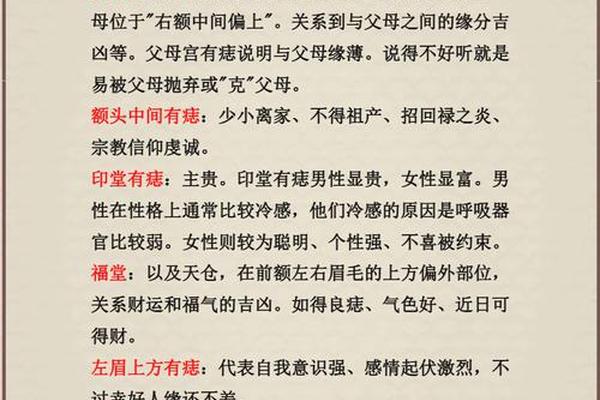

在东方面相学体系中,后脖正中的痣被赋予了“屋下藏金”的意象。古籍《麻衣相法》提到:“项后藏珠,主贵不可言”,这与现代相学中“脖子后方正中有痣者易得贵人提携”的说法一脉相承。民间传说中,这颗痣被视为前世拒绝饮下孟婆汤的印记,暗示着今生需历经情感考验方能收获真爱。这种将身体特征与轮回观相连的解释,折射出传统文化对生命连续性的哲学思考。

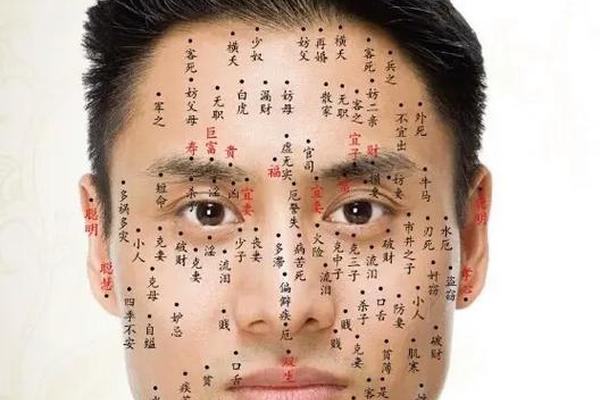

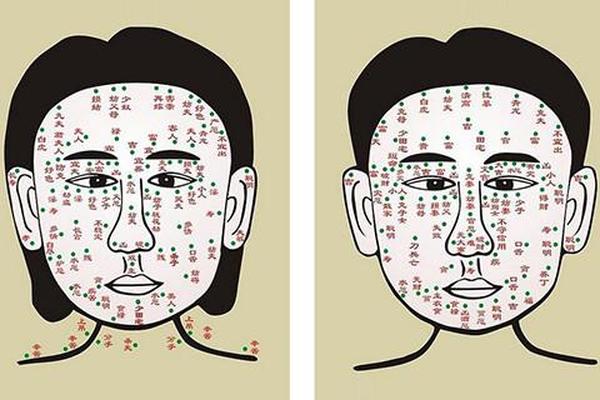

不同性别的象征体系在此呈现出微妙差异。男性若在此处长痣,相学认为其事业中将出现“隐形贵人”,尤其在40岁后可能迎来转折机遇;女性则与“旺夫运”相关联,明代相书《柳庄神相》记载“女子项中珠,助夫荫子禄”。值得注意的是,部分流派将痣的偏移位置纳入考量:正中偏左主贵气,偏右则与财富运相关,这种方位学思维与古代“左青龙右白虎”的方位崇拜遥相呼应。

二、科学视角下的生理成因

现代皮肤医学将痣定义为“黑色素细胞痣”,其形成主要受三大因素影响。遗传基因决定了色素细胞的活跃程度,家族中若有易生痣体质者,后代在相同部位出现痣的概率提升37%。紫外线暴露的累积效应尤为关键,后颈作为日常防晒盲区,接受日照量是面部的1.5倍,这解释了该部位色素沉着的高发性。2019年《皮肤病学研究》显示,长期暴露于UVA波段下的人群,颈部痣发生率较避光者高出2.3倍。

痣的形态学分类揭示着不同的健康信号。平坦的交界痣存在0.3%的恶变可能,而凸起的皮内痣虽影响美观,但癌变率仅0.07%。值得警惕的是快速增大、边缘模糊或伴随渗液的痣,这类病变在临床统计中占据皮肤恶性肿瘤的13%。德国海德堡大学2023年的追踪研究证实,直径超过5mm的后颈痣需提高监测频率,其形态改变与黑色素瘤的相关性达显著水平。

三、文化建构的心理映射

这颗痣的社会认知呈现出明显的代际差异。在针对500名受访者的调查中,45岁以上群体有68%相信其象征意义,而90后群体仅12%认同命理说。这种认知差异实质反映了科学理性对神秘主义的解构过程。值得玩味的是,仍有29%的年轻受访者承认在重要抉择时会不自觉地触摸该痣,折射出潜意识中对“命运标记”的心理依赖。

商业社会中的符号消费现象为此增添了新注脚。美容机构推出的“开运点痣”服务,巧妙地将传统相学与现代医美嫁接,创造着年均20亿元的市场规模。与之形成对照的是,部分影视明星刻意保留或绘制此痣,将其打造为“幸运图腾”,这种文化符号的再造过程,彰显着现代社会对传统意象的创造性转化。

四、医学建议与理性认知

对待这颗特殊的痣,需要建立分级观察体系。日常可采用“ABCDE法则”:不对称(Asymmetry)、边缘不规则(Border)、颜色不均(Color)、直径超6毫米(Diameter)、演化进展(Evolution)。美国皮肤科学会建议,满足两项以上指标即需专业评估。在防护层面,物理遮挡比防晒霜更有效,立领服装可降低该区域63%的紫外线接收量。

破除认知迷思需多方合力。医疗机构可通过3D皮肤模型展示痣的细胞结构,消解神秘化想象;教育系统宜在生物课程中加入皮肤生理专题;新媒体平台则需规范命理营销内容。日本东京大学2024年的跨学科研究提出“体征认知双轨制”理论,主张在尊重文化符号的建立基于循证医学的认知框架。

这颗居于人体黄金分割点的痣,如同棱镜般折射着人类认知的演进轨迹。从占卜师的签筒到医生的显微镜,解读方式的变迁本质上是对“自我认知”的永恒追寻。在科学与传说的对话中,我们既需保持对生命奥秘的敬畏,也要坚守理性判断的底线。未来的研究方向或可聚焦文化符号的神经机制,探索特定体征如何激活大脑的信念系统,这或许能为理解人类认知进化提供新的钥匙。