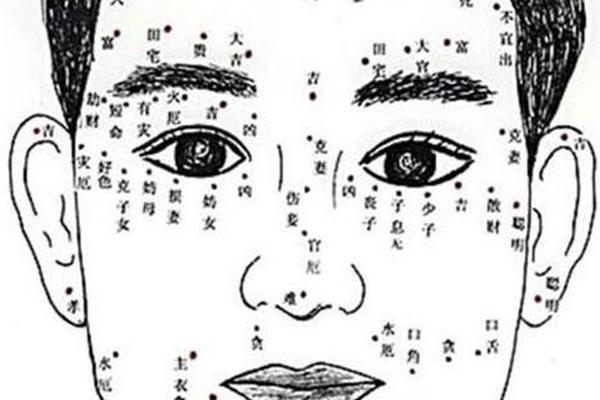

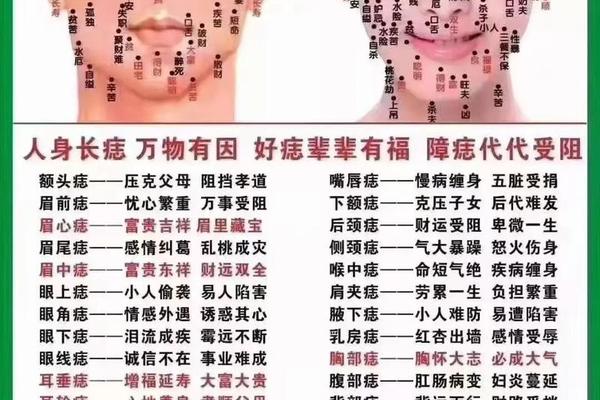

在东方传统文化中,痣相学常被视为解读命运的特殊符号,民间流传着"面无善痣""眉间藏福"等说法。然而现代医学将交界痣定义为表皮与真皮交界处的黑色素细胞聚集,属于具有潜在恶变风险的色素痣类型。这种科学与玄学的认知鸿沟,引发了关于"交界痣是否具有特殊命理意义"的深层思考。从医学视角看,交界痣的本质是皮肤良性肿瘤,其形成受遗传、紫外线暴露等多种因素影响,与传统文化中"福祸吉凶"的宿命论缺乏生物学关联。

二、交界痣的医学诊断标准

形态学特征方面,交界痣常表现为直径1-6mm的圆形斑块,表面平滑无毛,颜色从浅褐至深黑不等。与普通痣相比,其边缘可能呈现模糊或不规则状态,且易发生于掌跖、外生殖器等摩擦部位。组织学检查显示,痣细胞巢位于表皮基底膜带,具有活跃增殖特性。

临床鉴别要点需结合ABCDE法则:不对称性(Asymmetry)、边界模糊(Border irregularity)、颜色不均(Color variation)、直径超过6mm(Diameter enlargement)、形态演变(Evolution)。值得注意的是,约60%的肢端黑色素瘤源于交界痣恶变,因此位于手足等易摩擦部位的交界痣需特别关注。

三、痣相学说的科学性质疑

传统相术将面部特定区域的痣赋予特殊含义,如"眉间痣主贵""鼻翼痣破财"等。但医学研究证实,痣的分布主要与胚胎期黑素细胞迁移路径相关,与命运无必然联系。对3000例交界痣患者的追踪调查显示,其发生部位与个人运势不存在统计学相关性。

从生物学机制看,交界痣的形成涉及TYR、MITF等基因调控异常,以及Wnt/β-catenin信号通路激活。这些分子层面的改变完全遵循自然规律,无法对应传统相术的抽象解释。更有研究指出,迷信痣相可能导致患者延误治疗,某案例显示因执着"福痣"观念而拒绝切除,最终发展为黑色素瘤。

四、科学判断与处理建议

诊断技术方面,皮肤镜可识别87%以上的可疑病灶,其色素网络模式、蓝白幕征等特征具有重要鉴别价值。对于高风险病灶,组织病理学检查是金标准,需注意真表皮交界处痣细胞巢的分布密度及异型性。

治疗决策应遵循分级原则:无症状且稳定的交界痣可观察;位于摩擦部位或出现形态改变者建议手术切除,完整切除后的复发率低于1%。需警惕激光治疗的潜在风险,研究显示不当激光可能使恶变风险增加3倍。术后建议每年皮肤专科随访,结合全身皮肤影像记录监测变化。

五、认知革新与健康管理

摒弃"以痣断命"的陈旧观念,建立科学认知体系至关重要。建议公众掌握ABCDE自检法,数据显示定期自检可使黑色素瘤早期诊断率提升40%。医疗机构需加强科普教育,某三甲医院实施"痣识计划"后,患者正确处置率从32%提升至78%。未来研究应深入探索交界痣的表观遗传调控机制,开发无创早期预警生物标志物。

总结:交界痣的本质是受生物学规律支配的皮肤病变,其诊断需依靠现代医学技术而非玄学臆测。建立科学的皮肤健康管理意识,既能避免无谓的焦虑,又可有效防范恶性转化风险。建议公众将皮肤检查纳入年度体检项目,对特殊部位的交界痣保持合理关注,用科学之光驱散迷信阴霾。