在《麻衣相法》的泛黄书页里,痣被描绘成命运的地图,而在现代皮肤科的诊疗室中,这些色素沉积只是普通的病理现象。这种传统相学与现实科学的碰撞,折射出人类对自我认知的永恒探索。当"面无善痣"的古训遭遇当代审美,我们不仅要厘清痦子与痣的医学分野,更需要解构深植于文化基因中的面相密码。

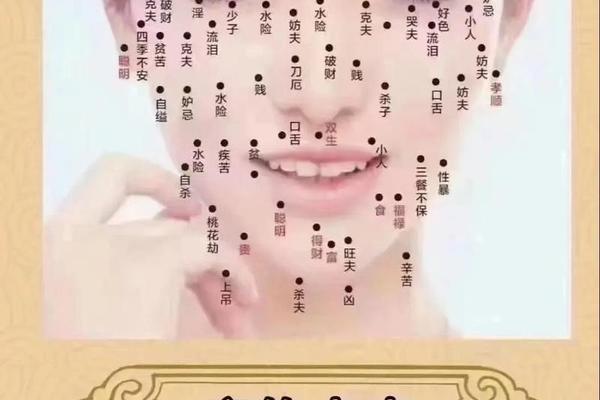

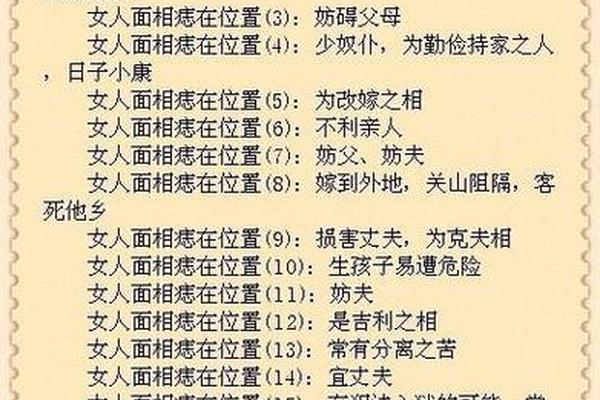

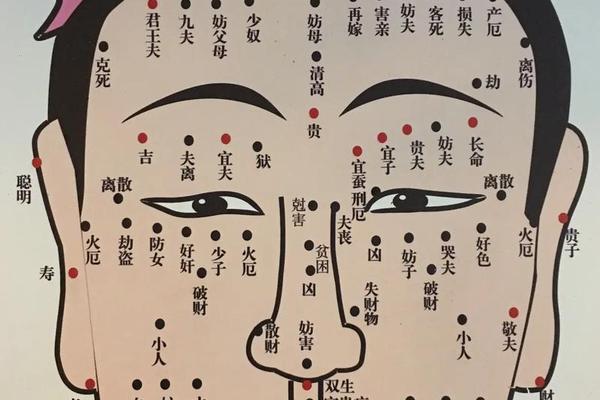

面相学的痣相密码

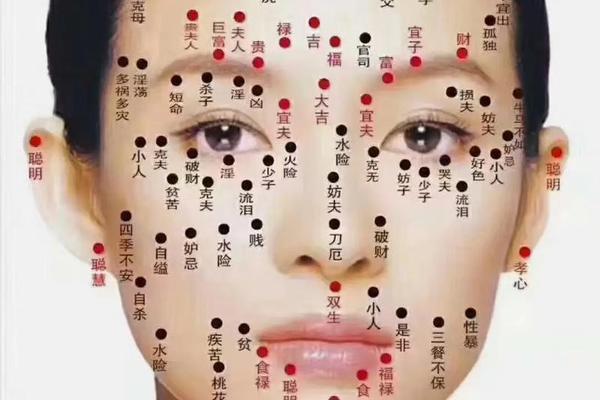

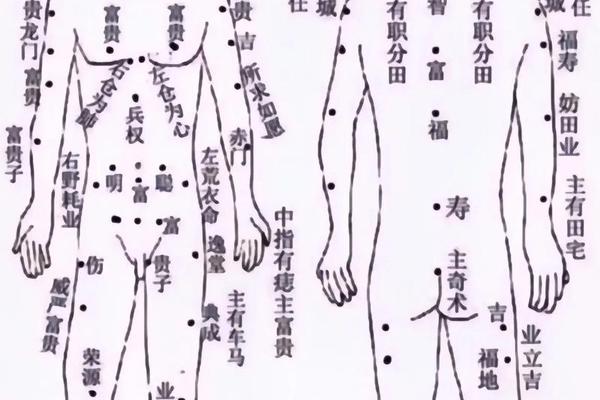

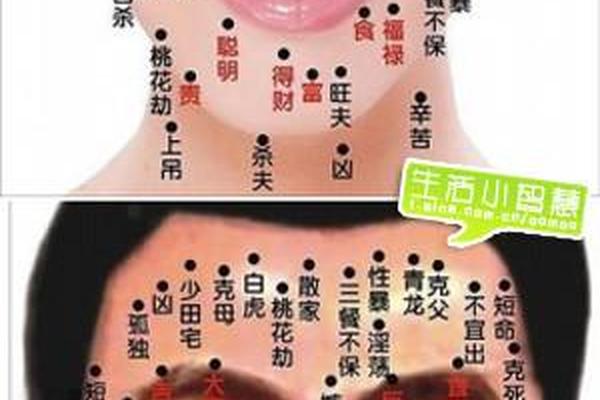

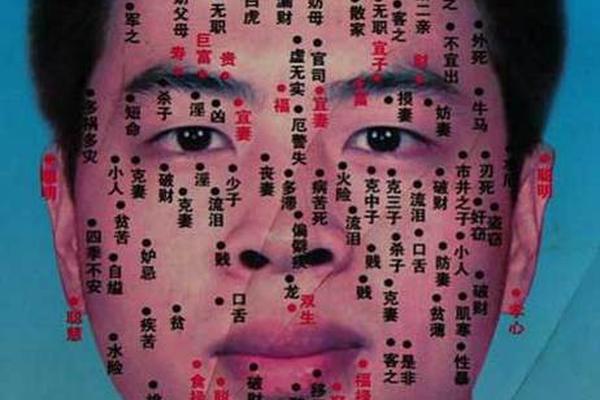

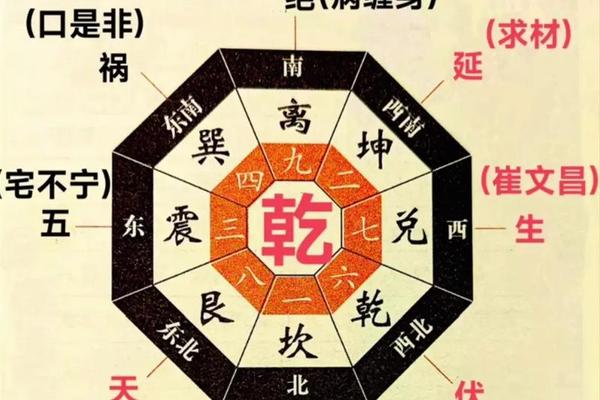

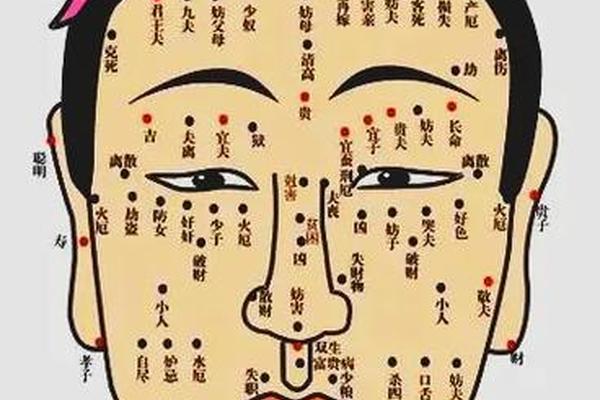

古代相术将面部划分为十二宫,每个区域的痣都对应着不同的命理预言。唐代《太清神鉴》记载:"印堂赤痣主兵厄,鼻准黑斑破财帛",这种将面部微斑与人生际遇直接挂钩的认知体系,实则是对未知命运的心理投射。宋代理学家朱熹在《家礼》中特别强调"去痣改运"的仪轨,反映出传统社会对"完人"形象的执念。

现代文化人类学研究显示,这种"以相取人"的思维模式,本质上是早期人类建立社会信任机制的产物。牛津大学东方研究院的汉密尔顿教授在其著作《身体符号学》中指出:"面部洁净度在古代社会等同于道德标尺,无痣的面容象征着未被世俗玷污的完璧之身。

医学定义的精准切割

皮肤病理学对痣与痦子有着严格区分。痦子(医学称色素痣)是黑色素细胞的良性增生,直径通常小于5毫米,边缘规整;而临床定义的痣(脂溢性角化病)实则是表皮细胞异常分化的产物。北京协和医院皮肤科主任刘洁的研究数据显示,92%的色素痣终生不会恶变,但直径超过1cm的先天性巨痣存在6%的癌变风险。

这种生物学差异在治疗决策中至关重要。激光祛除适用于表皮层色素沉积,而真皮层的复合痣需要手术切除。美国皮肤科学会(AAD)2022年发布的《色素性皮损处理指南》强调:任何突然增大、颜色改变的皮损都应优先进行病理检测,而非简单祛除。

审美观念的时空折叠

唐代仕女图中的"胭脂痣"曾是风雅标志,明清话本里"眉间朱砂"被赋予神性色彩。这种审美嬗变在20世纪发生根本转折,巴黎时装周后台的粉底配方迭代史,清晰记录着从"点缀瑕疵"到"极致遮瑕"的转变。韩国美容协会2023年的调查报告显示,78%的受访者认为无瑕肌肤是职场竞争力的重要指标。

社交媒体时代的面部审美正在经历新的解构。Instagram上BeautyMarkChallenge标签获得23亿次浏览,年轻群体开始重新诠释传统"瑕疵"。但这种反叛性审美仍局限在亚文化圈层,主流医美市场数据显示,祛痣项目年增长率持续保持在15%以上。

科学祛除的理性之光

现代皮肤科建立的三级评估体系为祛痣提供科学路径。初诊通过皮肤镜进行ABCDE法则判断(不对称性、边缘、颜色、直径、演化),二级诊断采用反射式共聚焦显微镜(RCM)进行细胞级观测,高危案例则进入病理活检阶段。这种分层诊疗模式将误诊率控制在0.3%以下。

在治疗选择上,皮秒激光的755nm波长对表皮色素具有选择性光热作用,而CO2激光则能精准汽化增生组织。但上海九院整形外科的临床数据警示:23%的非正规机构操作存在过度治疗问题,导致疤痕形成率升高至18%。

当激光仪器的高频声响彻美容诊室,我们看到的不仅是技术的进步,更是人类对自我掌控欲望的具象化呈现。面部那些微小色斑承载的,既是遗传密码的随机表达,也是文明进程的时空切片。在医学理性与文化隐喻的平衡木上,或许真正的"好相"不在于有无痣相,而在于我们能否建立科学认知与审美自信的共生关系。未来的研究应当更多关注皮肤标记与心理认知的神经关联,在分子生物学层面解构"以相取人"的神经机制。