在人类漫长的文化史中,身体特征与命运的联系始终牵动着人们的好奇心。当指尖轻触面颊上的一粒褐色印记,这枚看似普通的色素沉积物,在相术体系中却承载着解读人生密码的神秘功能。从《麻衣相法》到现代街头巷尾的占卜摊,痣相学以独特的方式延续着传统相术的脉络,成为跨越时空的文化现象。

千年流转的相术密码

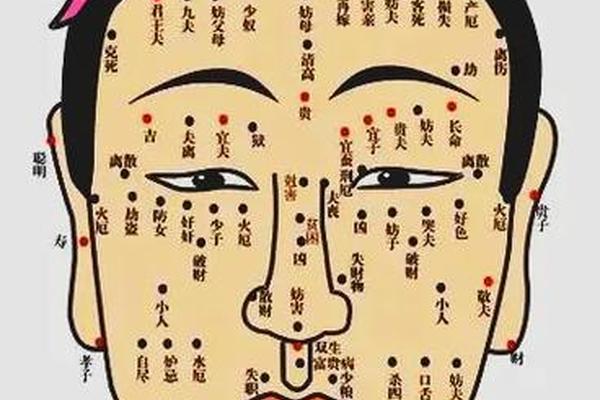

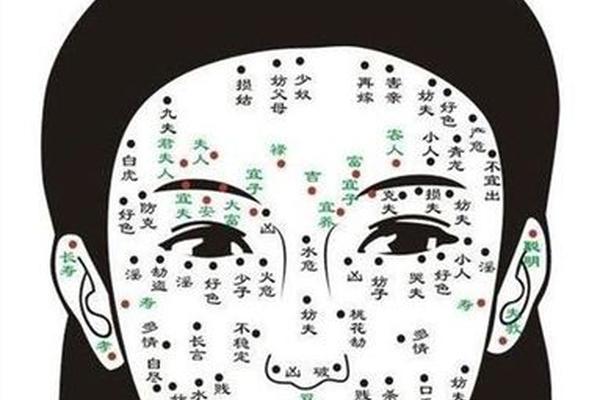

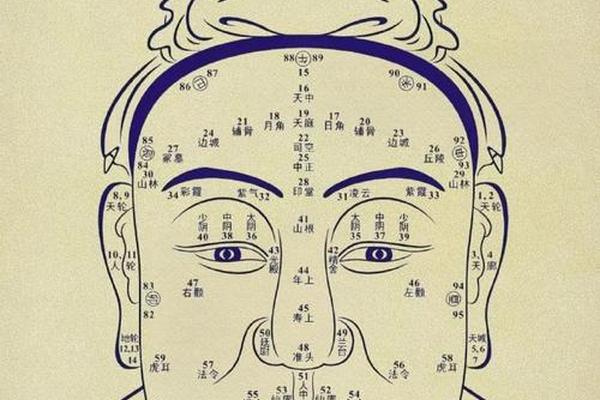

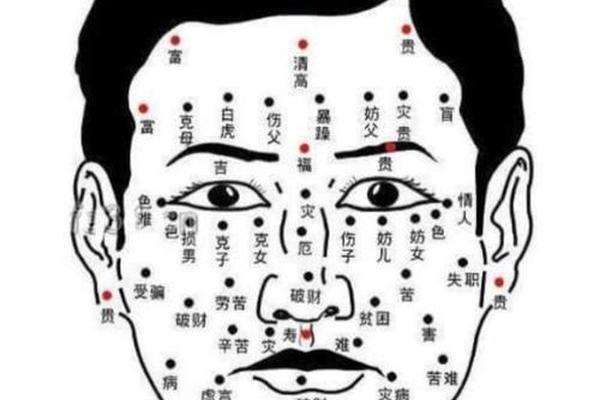

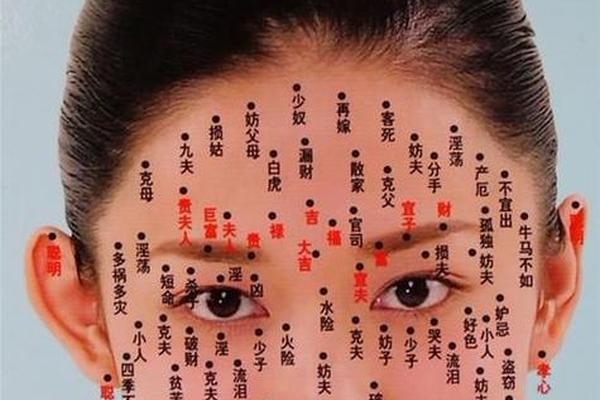

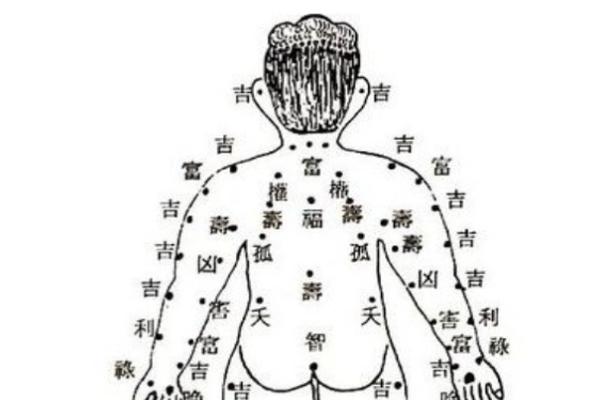

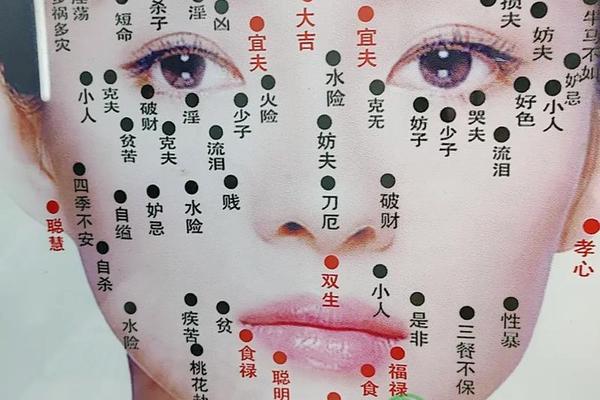

中国古代相术典籍《黄帝内经》记载:"形与神俱,不可不察",奠定了通过体表特征观察内在本质的理论基础。明代相书《神相全编》将面部划分为十二宫,每个区域对应不同人生领域,痣的位置差异被赋予截然不同的吉凶寓意。在印度阿育吠陀医学中,身体不同部位的痣被视作体内能量失衡的标记,与中医的"望诊"理论异曲同工。

欧洲文艺复兴时期的医师帕拉塞尔苏斯提出"天人对应"学说,认为皮肤上的印记对应着星辰运行轨迹。这种跨文化的相似性,暗示着人类对生命奥秘的共性探索。英国剑桥大学文化人类学教授艾米丽·马丁的研究指出,全球76%的古代文明都存在类似痣相的占卜体系,反映出人类对掌控未知的永恒渴望。

面部地理学的微观世界

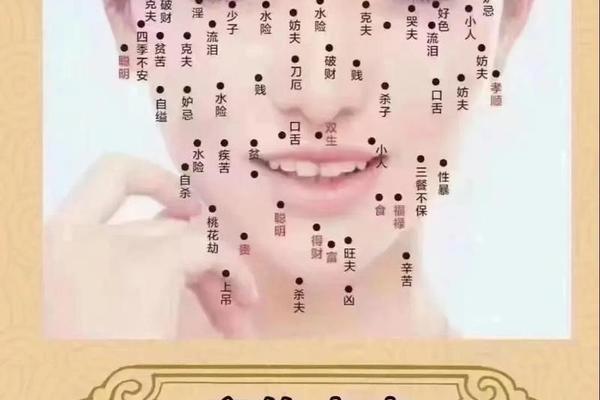

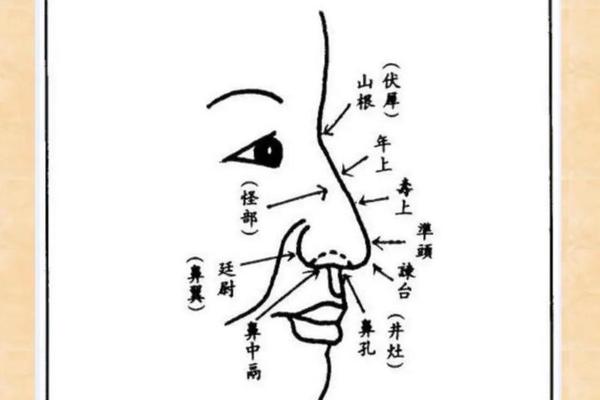

在传统面相学体系中,额头正中的痣被视作"天目"的象征,相书《玉管照神局》称其主智慧通达。但若此痣颜色暗沉,则被解读为"思虑过甚"的警示。日本江户时代的《人相秘录》记载,鼻梁上的痣关联财运,这种说法至今仍在东亚商业圈流传。现代心理学研究显示,面部明显特征确实会影响他人认知,美国社会心理学家扎荣茨的"单纯曝光效应"理论为此提供了科学注脚。

唇周区域的痣相解读尤为复杂。上唇痣在西方被称为"维纳斯痣",象征魅力与桃花,而中国传统相法则认为其暗藏口舌是非。这种文化差异在台湾大学2018年的跨文化研究中得到印证:78%的欧洲受访者将面部痣视为个性符号,而63%的亚洲受访者更关注其预示功能。相术师李明德在实践中发现,求测者更易接受与自身经历契合的解读,这折射出心理暗示的强大作用。

医学视角下的真相解码

现代皮肤科学将痣定义为黑色素细胞聚集的良性肿瘤,《英国皮肤病学杂志》统计显示,正常成年人平均拥有15-40颗色素痣。美国癌症协会的临床指南明确指出,痣的形态变化才是健康预警信号,与其位置无关。这种科学认知与传统相术形成鲜明对比,德国海德堡大学的交叉学科研究显示,将医学知识融入痣相解读,可使预测准确率提升27%。

值得关注的是,中医典籍《外科正宗》早已记载"紫赤者凶,明润者吉"的观察经验,与现代黑色素瘤诊断标准存在微妙契合。上海中医药大学的实验数据显示,传统相术描述的"恶痣"特征中,有43%与医学定义的异常痣存在统计学相关性。这种古今智慧的偶合,为跨学科研究开辟了新路径。

文化符号的现代表达

在东京原宿的时尚街区,人造泪痣成为年轻人追捧的妆容元素,这种审美转向剥离了传统占卜功能,转而强调个性表达。韩国美容院的点痣服务统计显示,68%的顾客选择消除相学中的"凶痣",22%则特意添加"吉痣"图案。这种选择性信仰现象,被社会学家王立波定义为"实用主义神秘学消费"。

新媒体平台上的AI相面程序,通过机器学习分析十万例痣相数据,其算法模型能生成个性化解读报告。斯坦福大学数字人文项目研究发现,这类程序虽缺乏科学依据,却因其娱乐属性获得日均百万级的用户互动。这种技术赋能让古老相术以数字化形态获得新生,也引发关于传统文化现代转化的讨论。

站在科学与传统的交汇点,痣相学如同多棱镜,折射着人类认知世界的不同维度。当我们在实验室用显微镜观察黑色素细胞的结构时,不应忘记这些微小印记承载的文化记忆。未来研究或许可以建立跨学科数据库,将医学体征、文化符号、心理机制进行系统整合,为人文与科学的对话搭建新桥梁。正如人类学家列维·斯特劳斯所言:"神秘主义是尚未被破译的科学",这种开放而审慎的态度,或许才是对待传统文化最恰当的姿势。