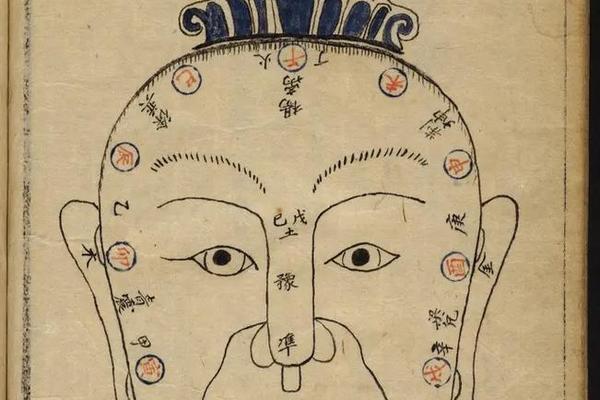

痣相学作为中国传统相术的重要分支,其历史可追溯至春秋战国时期,并在两汉时期形成体系。《史记》记载的姑布子卿、唐代袁天罡等相士,均以观察人体特征预测命运闻名。古代相学将痣视为“命理符号”,认为其位置、形态与人的性格、运势乃至健康存在关联,如《麻衣神相》提出“痣显于外,运藏于内”的核心观点。

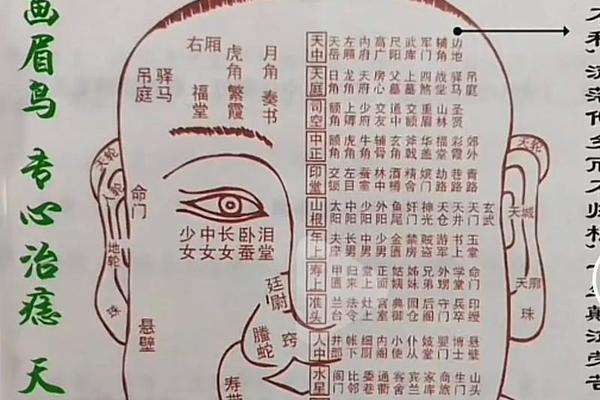

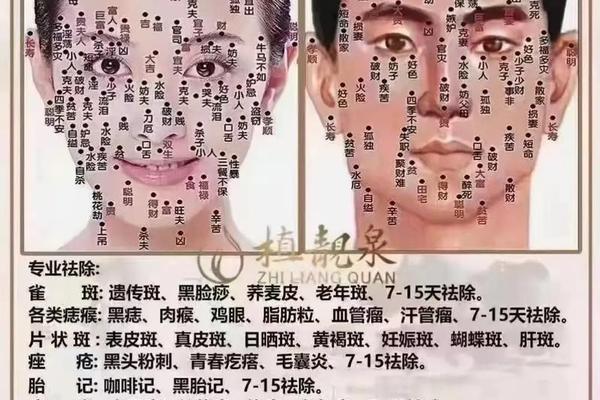

从理论体系来看,痣相学融合了阴阳五行与中医藏象学说。例如,面部不同区域对应脏腑功能,如鼻属土主脾胃,耳属水主肾气,痣的出现可能暗示对应器官的潜在问题。传统相术将痣分为“显痣”与“隐痣”,前者多位于面部等显眼处,后者则藏于身体隐蔽部位,民间有“隐痣多吉,显痣多凶”的说法。这种分类不仅体现了古人“藏拙显优”的生存智慧,也反映了对自然规律的朴素观察。

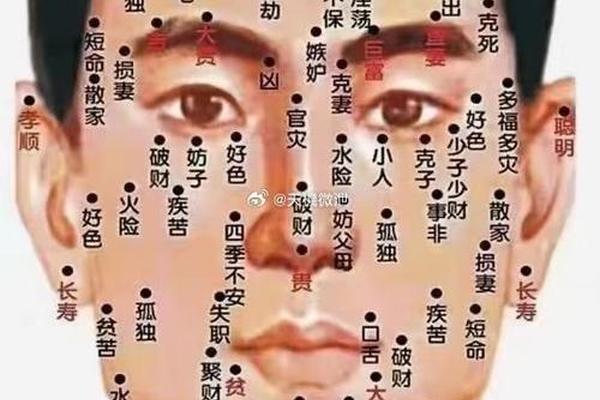

二、痣的位置与命运关联解析

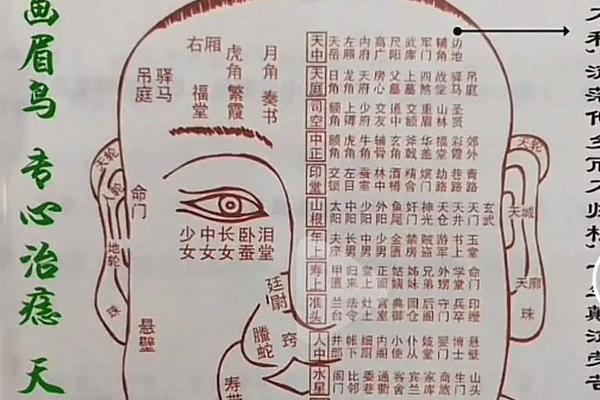

面部痣相历来是研究的重点。例如,额头的七颗痣被称为“七星聚顶”,象征大富大贵;而山根(鼻梁根部)的痣则被认为不利婚姻,女性易遇感情波折。眼尾的“夫妻宫”若生恶痣,可能预示婚姻动荡;颧骨痣若色泽明亮,则代表职场权势,但需警惕小人。这些解读既包含社会经验总结,也暗含对人际关系的隐喻。

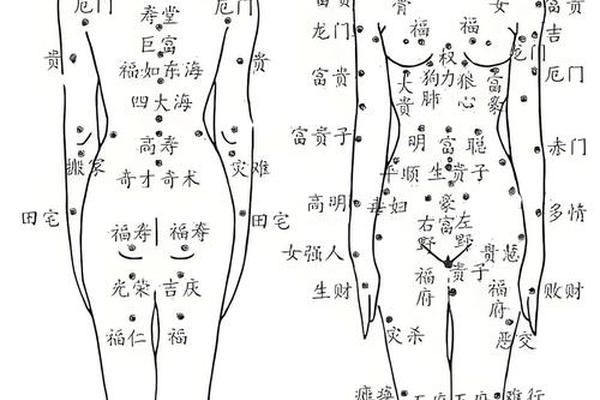

身体其他部位的痣同样被赋予特殊意义。耳垂痣主财运,但需警惕“财来财去”;脚底痣象征“踏七星”的帝王命格,实则反映踏实勤勉的品性。背部痣代表交际能力,臀部痣则与子女缘相关,这类说法虽缺乏科学依据,却映射出古代社会对家族延续的重视。值得注意的是,相学强调“活痣”(能生长毛发)的吉兆属性,而现代医学认为这与毛囊活性相关,两者在现象描述上存在巧合。

三、痣的形态特征与健康警示

传统相术对痣的吉凶判断,高度依赖色泽与形态特征。理想中的“吉痣”需满足“黑如漆、赤如泉、白如玉”的标准,而灰褐色、边缘模糊的“恶痣”则可能预示健康风险。例如,嘴唇周围的暗痣被解读为“中毒痣”,现代医学发现其与消化系统病变存在统计相关性;眼肚痣关联肾脏功能,恰与中医“肾主水”的理论呼应。

从现代医学视角看,痣的异常变化需引起警惕。ABCDE法则(不对称、边界模糊、颜色不均、直径过大、快速演变)可作为恶性黑色素瘤的筛查标准。研究发现,长期受摩擦部位(如足底、腰带区)的痣癌变风险较高,这与相学“显痣多凶”的论断部分吻合。中医面诊还将特定痣与脏腑关联,如眉间竖纹伴痣可能提示心脑血管疾病,体现了传统经验与现代临床观察的交叉验证。

四、科学视角下的辩证思考

痣相学的文化价值不可否认,但其局限性亦需正视。统计表明,仅0.03%的色素痣可能恶变,过度解读易引发焦虑。部分“克夫痣”“破财痣”等说法,实为社会规训的产物,如鼻梁痣对女性婚姻的,折射出传统性别观念的影响。当代研究提示,痣的数量与端粒长度正相关,可能反映细胞衰老进程,这为相学“寿痣”理论提供了生物学解释的新方向。

未来研究可探索两大路径:一是通过大数据分析痣的分布规律与健康指标的相关性;二是结合遗传学解读痣的生成机制。例如,全基因组关联研究已发现MC1R基因突变与多痣体质的联系,这类成果有望架起传统相学与现代医学的桥梁。

人体痣相作为文化符号与生物标记的双重属性,承载着古人经验智慧与今人科学探索的交锋。在肯定其历史文化价值的我们应以理性态度区分民俗传说与医学事实。建议公众既可通过痣相了解传统文化隐喻,更需掌握ABCDE法则等医学知识,对异常痣变保持警觉。未来的跨学科研究,或将揭示更多痣相背后的生物密码,为这一古老学问注入现代科学的新内涵。