在互联网技术重塑信息传播方式的今天,网络直播以其即时性与互动性,催生出多元化的知识传播形态。当“流浪大师”沈巍以蓬头垢面的拾荒者形象诵读《左传》的视频引爆全网,当各类“痣相大师”通过直播间解读传统相术密码,这两种看似迥异的直播内容,共同构成了数字时代民间知识分子的生存图景。这些现象不仅折射出公众对传统文化的猎奇心理,更揭示了流量经济下知识传播与商业逻辑的深层博弈。

知识传播与流量博弈

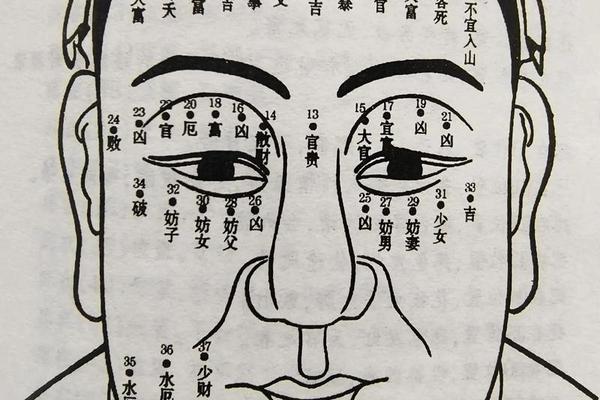

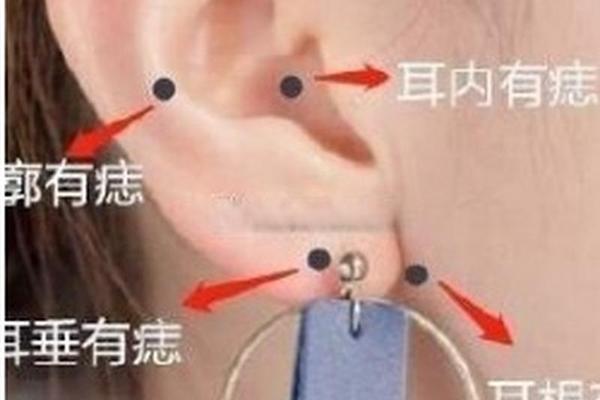

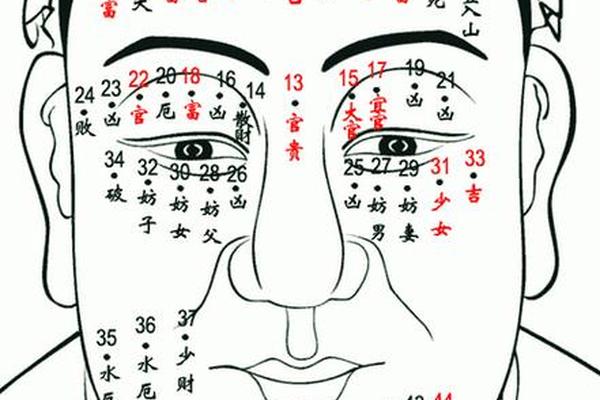

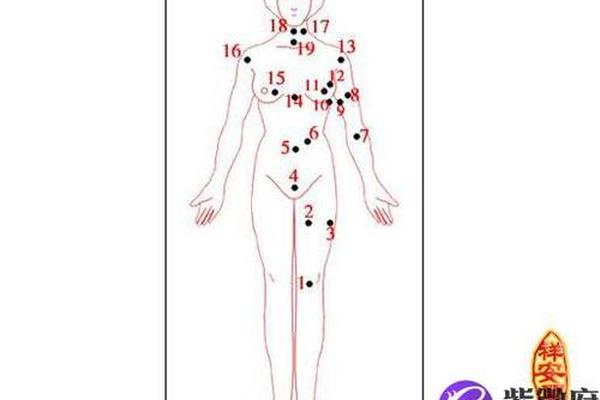

沈巍的直播间曾创造单场3000人同时在线的数据,他在镜头前解读《国富论》译本差异,分析裴秀制图术与托勒密地理学的时空对话,这种将拾荒者身份与学者式思辨形成的反差,恰好契合了大众对“扫地僧”式文化偶像的想象。与之形成对照的是,痣相解读类主播通过《痣相图解》等传统文本的现代化演绎,将“腋下痣主理财”“眉间痣旺夫运”等民间经验转化为可消费的文化商品,在直播间构建起新型的玄学知识服务体系。

这种知识传播的异化在平台算法中愈发明显。有因直播、小鹅通等私域平台通过流量分成机制,促使主播不断调整内容策略。沈巍坦言拒绝过200万月薪的合作邀约,坚持“不做打滚求打赏的表演”,而部分痣相主播则发展出“付费连麦解痣”的商业模式。这种分野揭示出知识传播者在商业诱惑与价值坚守间的艰难平衡。

身份认同与符号重构

沈巍的胡子从“文化象征”到“营销符号”的转变极具代表性。粉丝曾因其剃须而集体抗议,认为失去了“鲁迅式文人风骨”的视觉标记,这种外貌焦虑实质是受众对文化偶像的形象预设。与之类似,痣相主播往往通过唐装、折扇等道具塑造“易学大师”形象,研究显示78%的观众更愿意相信身着传统服饰的主播解读。

身份重构过程伴随着剧烈的舆论撕裂。沈巍遭遇过“彭立新”等黑粉的系统性攻击,其借出百万直播收入无人归还的经历,暴露出网络社群中“崇拜”与“掠夺”并存的荒诞性。而痣相主播则面临科学界的集体质疑,某高校传播学研究指出,这类直播通过“幸存者偏差”案例强化观众认知,使28%的受众产生非理性决策倾向。

私域生态与平台选择

不同直播平台的内容倾向深刻影响着知识传播形态。沈巍选择主打文化类直播的盟主平台,该平台用户日均停留时长达到47分钟,远超行业平均的23分钟,其“讲座式直播”模式更利于深度知识输出。相比之下,痣相主播多聚集在有因直播等侧重即时互动的平台,借助“红包裂变”“连麦诊断”等功能实现流量转化,这类平台用户付费转化率可达传统平台的3.2倍。

平台规则同样塑造着内容边界。小鹅通的知识产权保护机制使沈巍能安心分享读书心得,而保利威的AI审核系统则严格限制痣相直播中的医疗断言。这种技术规制既保障了知识传播的合法性,也无形中构建起新型的文化过滤机制。

在这场传统知识与现代媒介的碰撞中,我们既看到沈巍用老花镜阅读《乌托邦》时的理想主义微光,也目睹痣相解读在算法助推下的功利化转向。当直播打赏成为知识定价的新尺度,当文化符号沦为流量博弈的,或许更需要建立平台、主播、受众三方制衡的生态机制。未来研究可深入探讨知识类直播的框架,以及传统文化元素的数字化转译路径,让技术真正成为文明传承的桥梁而非解构的工具。