在中国传统文化中,人体上的痣常被视为命运的密码。有人因眼角一颗痣被断言“命犯桃花”,有人因眉间一痣被贴上“极端命运”的标签,而现代医学则将这些黑褐色斑点定义为黑色素细胞的聚集。这种传统玄学与现代科学的碰撞,让痣相学始终处于争议的漩涡——究竟是神秘的天人感应,还是无稽的迷信臆断?

一、传统痣相学的理论体系

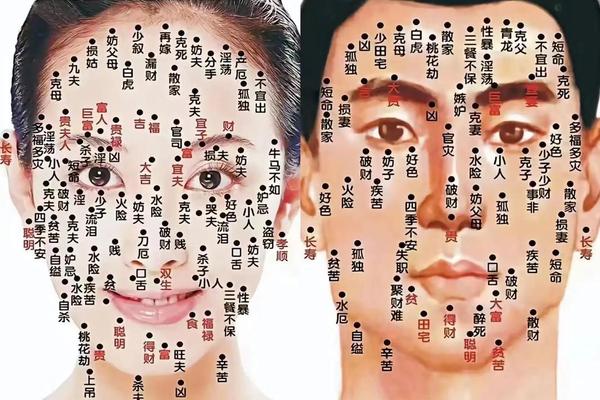

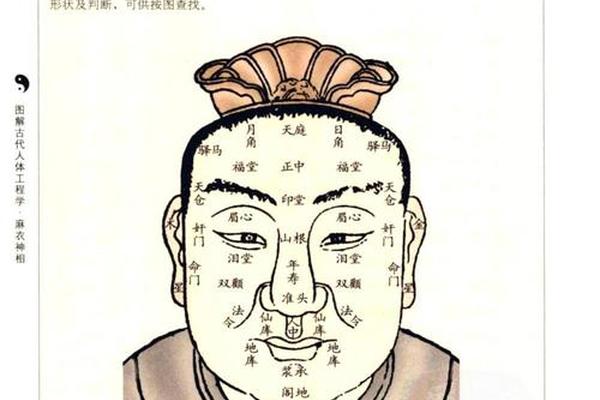

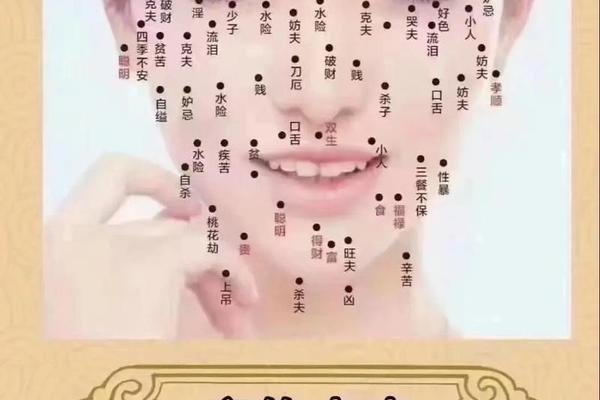

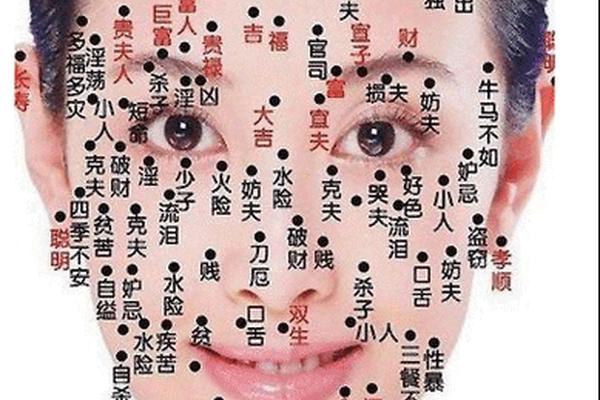

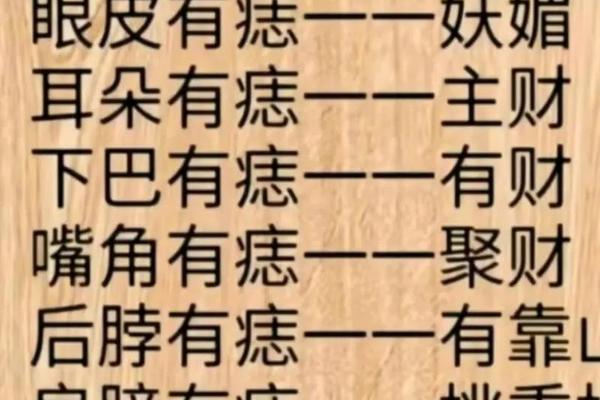

传统痣相学建立在天人感应与人体全息理论基础上,认为痣是人体与宇宙能量交互的显性标记。古人在《麻衣相法》等典籍中系统划分了人体108个“痣位”,每个位置对应特定命运轨迹。例如眼尾的“奸门痣”被认为象征情路坎坷,而头顶的“隐痣”则被视作逢凶化吉的护身符。

痣的形态特征在相学中占据核心地位。古籍《相理衡真》提出“五吉标准”:凸起如珠、色泽黑亮、边缘规整、生有毫毛、位置隐蔽的痣方为吉相。反之,颜色灰暗、形状怪异、表面凹陷的痣则预示健康隐患或命运波折。这种判断体系将痣的物理属性与命理象征紧密关联,形成独特的符号系统。

二、科学视角下的质疑与验证

现代医学研究证实,痣的形成主要与遗传基因、紫外线暴露及激素水平相关。黑色素细胞在皮肤特定部位的异常增殖形成痣,这一过程与DNA甲基化等分子机制有关。德国皮肤病学会的统计显示,80%的痣属于良性病变,仅有少数可能恶变为黑色素瘤,这与传统“凶痣预示厄运”的论断存在本质差异。

针对痣相学的实证研究更揭示了其逻辑漏洞。2019年复旦大学对3000名志愿者进行面部痣位追踪,发现“额头痣象征孤克”的群体中,实际家庭完整率达87%;而“嘴角吉痣”人群的离婚率反而高出平均值12%。这类数据表明,痣相与命运之间缺乏统计学意义的关联。

三、中医体质学说的新诠释

在中医理论框架中,痣被视为体内气血状态的“外候”。《黄帝内经》提出“有诸内必形诸外”,认为肝郁气滞者易生眉间痣,肾阴不足者多见腰腹痣。陈彤云教授临床观察发现,血瘀体质人群的面部痣出现概率是常人的2.3倍,这与现代医学的微循环障碍理论形成呼应。

这种体质关联性为痣相学提供了新注解。当气血瘀滞形成“恶痣”时,实际反映的是亚健康状态,而非宿命论中的灾厄预告。调整肝肾功能、疏通经络的干预措施,既能改善体质,也可能使痣的颜色形态发生变化,这为传统理论注入了动态医学观。

四、社会文化心理的双重投射

痣相学的持久生命力,深植于人类对不确定性的恐惧与掌控渴望。认知心理学研究显示,人们更倾向记住“痣位预言应验”的偶发事件,而自动过滤大量反例,这种确认偏误构成了迷信传播的心理基础。相师常采用“巴纳姆效应”话术,将模糊描述与求问者经历主观契合。

在现代社会,痣相文化正经历功能转型。美容机构数据显示,2024年选择点除“泪痣”“孤痣”的消费者中,68%出于审美需求,仅19%真正相信命运改变。这种祛魅化趋势,反映着科学理性对神秘主义的渐进胜利。

五、理性认知的构建路径

面对传统痣相学,我们需要建立分层认知体系。首先承认其作为文化遗产的符号价值——眉间痣在《红楼梦》中塑造了林黛玉的悲剧美学,鼻翼痣成就了玛丽莲·梦露的性感标志。其次坚持医学筛查原则,对短期增大、颜色改变的痣保持警惕,而非纠结于吉凶预言。

未来的跨学科研究可聚焦两个方向:一是从文化人类学角度梳理痣相符号的演变脉络;二是开发AI痣相分析模型,通过大数据验证传统论断的有效性。正如《自然》杂志某篇评论所言:“对待传统玄学,我们不必全盘否定,但需用科学滤网筛出其中的经验智慧。”

在痣相引发的命运迷思中,我们看到的不仅是皮肤色素的沉积,更是人类认知进化的缩影。当21世纪的基因检测能解析生命密码时,那些附着在皮肤表层的黑点,终将褪去神秘主义的外衣,成为承载文化记忆与医学认知的双重载体。真正的命运主宰,始终是每个个体在科学认知指引下的选择与行动。