在追求容貌精致的当下,祛痣已成为许多人改善面部美观的重要选择。位于樊相镇上官村的痣缘宫凭借其独特的祛痣技术和全国连锁经营模式,吸引了大量消费者的关注。该机构以中草药祛痣为核心卖点,强调“无创恢复”和“自然代谢”理念,与医院激光祛痣形成差异化竞争。本文将从技术原理、效果争议、价格体系及用户反馈等维度,深入探讨这一祛痣模式的真实性与科学性。

技术原理与安全性争议

痣缘宫宣称采用秘制药水祛痣,通过中草药成分促使黑色素自然代谢,避免激光灼烧造成的皮肤损伤。其技术原理强调“分层脱落”机制:药水渗透至表皮基底层分解色素细胞,结痂脱落后新生皮肤逐渐覆盖,整个过程需1-6个月。这与激光通过高温碳化黑色素的方式存在本质差异,网页1用户描述激光祛痣时“闻到肉糊味”“可能留坑”的体验,侧面印证了药水祛痣的温和性优势。

但医学界对药水祛痣的安全性持保留态度。网页23指出,反复化学刺激可能诱发细胞异变,且无法像手术切除般进行病理检测。有用户反映药水点痣后出现“白点状疤痕”“皮肤质地改变”,而网页11虽承认药水需多次治疗,却未明确说明成分可能引发的过敏风险。这种信息不对称导致消费者在“自然代谢”宣传与潜在风险间难以抉择。

效果呈现与恢复周期

从实际案例来看,痣缘宫祛痣呈现明显的个体差异。网页1用户自称祛除20余颗痣后“皮肤干净、运气变好”,恢复期仅两个月;而网页2详细记录的祛痣日记显示,7个月后仍有明显白印和凹陷,眼部位置甚至出现永久性小坑。这种差异既与操作者技术熟练度相关,更受痣的深度、部位等因素影响——真皮层的交界痣比表皮痣更难彻底清除。

恢复周期管理是效果保障的关键。机构建议结痂期避免沾水、化妆,这与网页59强调的“生长因子+疤痕贴”护理方案存在理念冲突。值得注意的是,网页16提及“免费补点”承诺,但实际操作中常演变为二次消费,有用户反映补点时被要求支付“材料升级费”。这种商业策略可能延长治疗周期,增加消费者时间成本。

价格体系与价值认知

痣缘宫的定价机制引发广泛讨论。其收费标准根据痣体大小浮动,单颗价格从30元至上千元不等,网页1用户20颗小黑痣花费近千元,而网页2消费者18颗痣支付840元后被曝同期存在6.8折活动,暴露出价格体系的不透明性。相较之下,三甲医院激光祛痣单颗收费约100-300元,手术切除则需千元以上。

消费者价值认知呈现两极分化:部分人认为“人活一张脸”值得投资,将祛痣与奢侈品消费类比;另一群体则质疑中草药成本与技术溢价的关系,网页49揭露的美容院“三次疗程100元”促销陷阱,反映出市场存在价格乱象。这种认知冲突本质上源于祛痣效果的不确定性——正如网页21所言,祛痣属于“非必要医疗行为”,其心理溢价空间远超实际成本。

用户评价与地域差异

实地调研显示,樊相镇上官村痣缘宫的口碑存在显著地域差异。成都、玉溪等地用户多称赞“服务热情”“恢复自然”,而云南某分店却被控“临时加价”“技术粗糙”。这种差异可能与加盟店管理水平相关,网页36披露的加盟商培训体系显示,技术传承主要依赖“7天速成班”,缺乏统一医学考核标准。

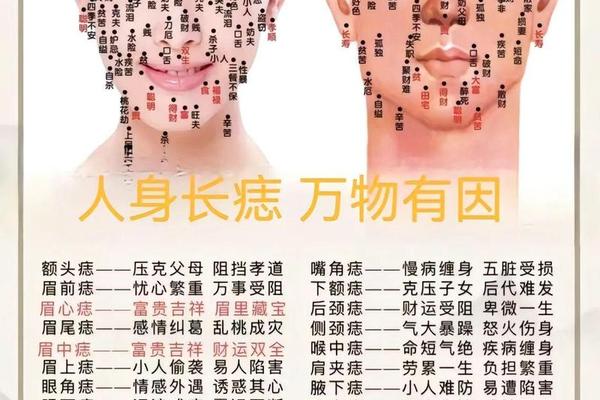

医学界对此模式的争议持续发酵。网页23明确建议“良性痣不处理优先”,而网页44的三甲医院案例证实,规范激光治疗配合人工皮修复同样能实现良好效果。值得关注的是,网页28提及的黄姓宗族迁徙史,暗示部分地域消费者因文化传统更倾向“改运祛痣”,这种社会心理为痣缘宫提供了特定市场基础。

总结与建议

综合分析表明,痣缘宫祛痣模式在避免表皮创伤、满足特定审美需求方面具有创新价值,但其技术标准化、价格透明度及操作者专业度仍需提升。消费者选择时需综合考量痣体性质、机构资质及自身风险承受能力,对于较大或特殊部位痣体,仍建议优先选择可病理检测的医疗手段。未来研究可聚焦于中草药成分的作用机制验证、加盟店质量监管体系构建,以及祛痣行为的社会心理学深层动因探索。容貌焦虑与科学祛痣的平衡,终须建立在信息充分披露与个体理性决策之上。