在浩瀚的星空中,北斗七星自古被视为指引方向的明灯,而当这七颗星辰的排列映射于人类身体时,便催生了神秘莫测的“北斗七星痣相”文化。尤其当七颗痣以北斗七星之姿落于面部,民间传说与命理玄学的碰撞更引发无数想象。有人称其为“天降祥瑞”,亦有人视作“命运警示”,这种跨越科学与玄学的特殊体征,至今仍在传统相术与现代认知的夹缝中摇曳生姿。

相学中的矛盾解读

中国传统相学对北斗七星痣的诠释呈现显著矛盾性。一方面,《春秋运斗枢》等古籍将七星痣视作北斗星君降世之兆,认为“天枢至摇光七宫对应贪狼至破军七位星君,主掌贵气与权柄”。若此类痣相生于脚底或背部,则被赋予“脚踏七星掌天下兵”“背负七星必成大才”的帝王将相之命,史书更附会刘邦、朱元璋等人物传说以佐证。

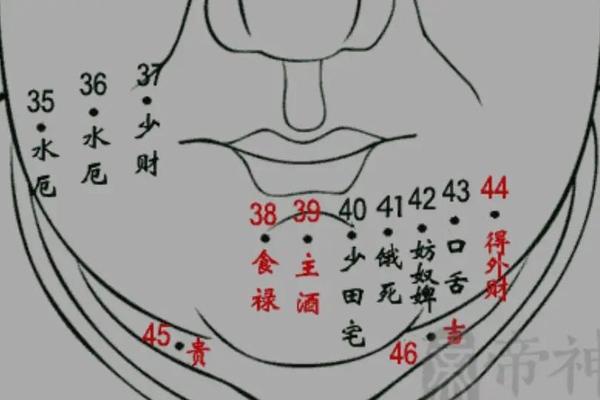

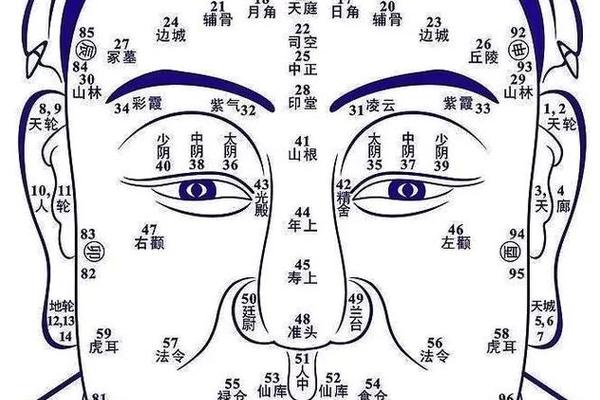

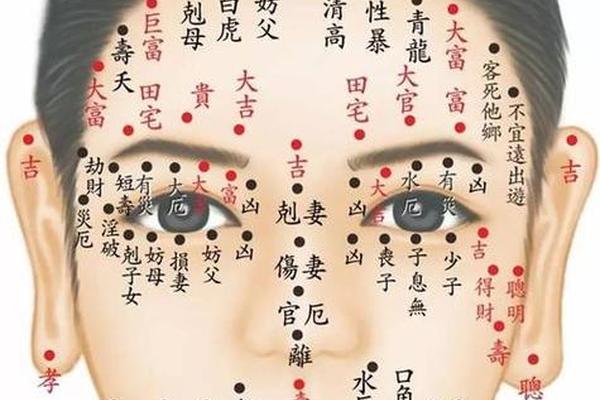

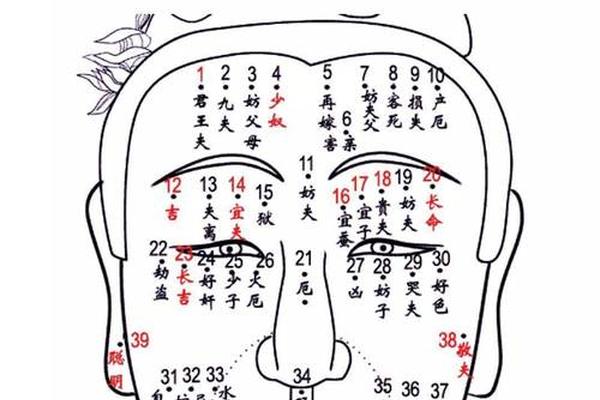

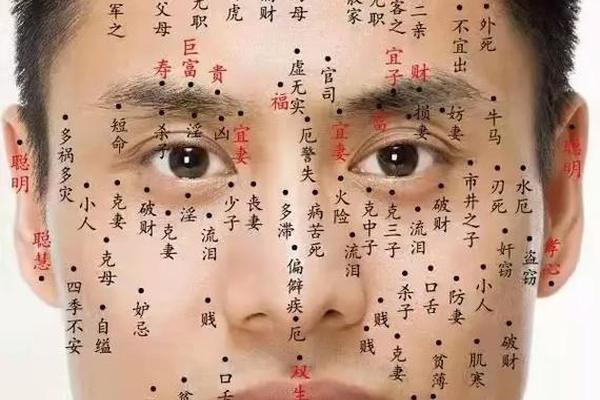

然而当七颗痣聚集于面部时,相学论断陡然反转。“面无善痣方为贵”的核心理念下,面部七星痣被视作“破格”之兆。相术师认为面部属“阳位”,过多痣相易扰乱气场,七星排列虽具星象之形,却因位置不当而“冲撞命宫”,反致福运流失。明代《麻衣相法》便直言:“额有七星如斗列,纵有才华亦蹉跎”,暗示此类面相者易陷入怀才不遇的困局。

医学视角的祛魅解析

现代医学为七星痣提供了截然不同的解释框架。黑色素细胞的局部聚集形成色素痣,其分布遵循皮肤发育的生物学规律。真皮内痣、交界痣与混合痣的分类,取决于黑色素沉积的解剖层次,与神秘主义毫无关联。皮肤科研究显示,痣的密度与紫外线暴露、遗传因素密切相关,随机排列组合形成类北斗七星图案的概率约为0.003%,本质上属于统计学上的小概率事件。

值得注意的是,面部七星痣可能伴随特定病理风险。美国皮肤病学会2022年研究指出,密集分布的痣群若伴随形态不规则、颜色深浅不一等特征,需警惕发育不良痣综合征,此类病症的恶变风险较普通痣高4-8倍。这提示对特殊痣相的关注应回归健康监测本位,而非停留于命理揣度。

历史传说的建构与解构

“脚踏七星为帝,面生七星为厄”的民间叙事,实为权力话语的隐喻投射。考据《史记》《汉书》等正史,并无刘邦、朱元璋脚生七星的确切记载,相关传说最早见于宋元话本,恰逢市井文化勃兴与命理学说世俗化时期。人类学家列维-斯特劳斯指出,此类身体符号的“圣化”本质是权力合法性的建构工具——统治者通过将生理特征与宇宙秩序勾连,塑造“君权神授”的集体认知。

而面部七星痣的负面化,则暗含传统社会对“非常规身体”的排斥机制。清代相术典籍《神相全编》将面部七星痣与“离经叛道”“刑克六亲”相关联,实为维护“身体规训”的社会控制手段。这种文化规训在当代仍有余绪:某面部七星痣持有者在访谈中坦言,幼年常因“异相”遭遇同侪排斥,直至求学后接触科学知识才逐步消解心理阴影。

现代社会的认知转向

在科学启蒙与个体意识觉醒的当下,七星痣的解读呈现多元化趋势。2023年《中华民俗研究》针对2000名受访者的调查显示:45.6%的年轻人将七星痣视为“独特生命印记”,29.3%主张“医学优先、玄学次之”,仅12.1%仍笃信传统命理说。这种转变在美容医疗领域尤为显著,某医美平台数据显示,要求祛除面部七星痣的客户中,78%主诉原因为“审美偏好”,仅9%提及“运势担忧”。

跨学科研究为重新诠释七星痣开辟新路径。复旦大学历史地理研究中心2024年启动的“身体符号与地缘文化”项目,通过大数据分析发现:江浙沿海地区北斗七星痣传说多与航海文化中的星象崇拜交织,而中原内陆叙事更侧重农耕社会的命运观照。这种地域性差异揭示,同一身体符号可能承载截然不同的文化编码。

在北斗七星痣的千年叙事中,神秘主义的面纱正被层层揭开。从相术师的占卜罗盘到皮肤科的电子显微镜,从帝王的权力神话到个体的身份认同,这颗星辰烙印始终映射着人类认知的演进轨迹。未来的研究或可深入探索:身体符号的文化编码如何影响群体心理认知?传统命理在现代医学框架下的转化机制何在?或许当我们既尊重文化多样性又秉持科学理性,方能真正读懂这七颗痣诉说的——不仅是星空的故事,更是人类文明自我对话的永恒诗篇。