在中国传统面相学中,痣的位置、形态和颜色被认为与个人命运息息相关,其中关于“克子女”与“利子女”的痣相学说更是备受关注。这些理论不仅反映了古人对家族延续的重视,也揭示了面相学对生育、家庭关系的复杂解读。随着现代科学的发展,这些观念虽被重新审视,但其文化内涵仍值得探讨。

一、克子女痣相的位置与象征

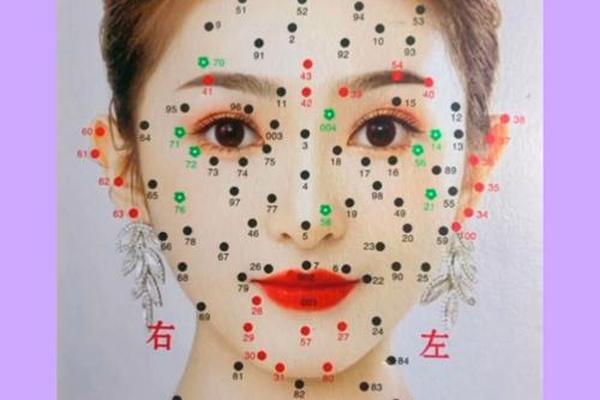

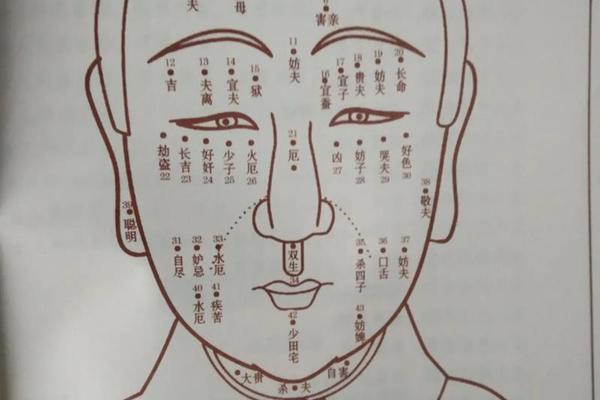

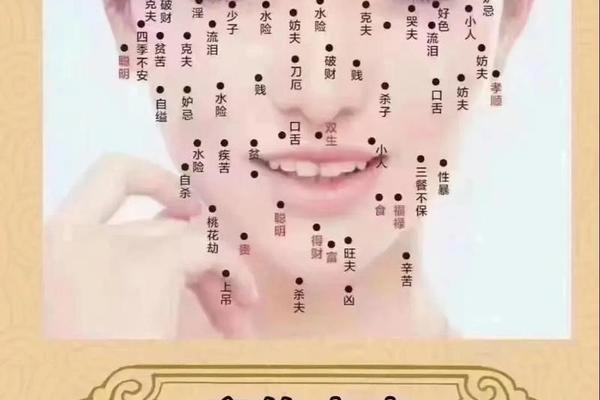

在传统面相学中,子女宫(即下眼睑区域)是判断子女运势的核心部位。若此区域出现明显的黑痣或凸起痣,常被视为“克子女”的标志。例如,男性左眼下方有痣被认为会克制男孩的健康或发展,右眼则可能影响女孩的运势。女性若在相同位置出现深色痣相,则可能预示生育困难或子女体弱多病。山根(鼻梁根部)低陷且有痣,也被认为会削弱子女的先天体质,甚至导致流产风险增加。

除了子女宫,奸门(太阳穴附近)与颧骨的痣相也与子女运势相关。面相学认为,奸门痣可能暗示婚姻不稳定,间接影响子女成长环境;颧骨高耸且带痣的女性,则被解读为性格强势,可能因过度干预子女生活而引发亲子矛盾。这些位置的特征,共同构建了传统面相学中“克子女”的复杂符号体系。

二、痣相与性格、健康的关联

面相学认为,克子女的痣相往往与个体的性格缺陷存在潜在联系。例如,嘴唇薄且带痣的女性,常被描述为言辞刻薄、缺乏耐心,易因教育方式不当引发子女逆反心理。而印堂竖纹与痣相结合,则暗示性格固执刚硬,可能在孕期因情绪波动影响胎儿健康。这类理论试图将生理特征与行为模式结合,形成对亲子关系的因果解释。

现代医学视角下,某些痣相可能与健康隐患相关。例如,子女宫的痣若呈现不规则形态或快速变化,可能提示皮肤病变风险,需通过医学手段干预。内分泌失调导致的色素沉淀也可能被误读为“克子女”痣相,这类案例需结合科学检测而非单一面相判断。这种跨学科的对比,揭示了传统学说与现代科学的互补空间。

三、利子女痣相的文化解读

与“克子女”相对,传统面相学也提出了一系列象征子女福运的痣相。例如,额头中央的痣被认为代表智慧与领导力,暗示子女未来学业有成;耳垂丰润带痣则象征福泽深厚,可能为子女积累先天优势。这类痣相多分布于面部上半部分,反映古人对“天庭饱满”等吉祥特征的推崇。

在家庭关系层面,嘴唇边缘的痣被解读为口才卓越,有助于亲子沟通;手掌心的痣则象征创造力,可能通过遗传影响子女天赋。有趣的是,这些理论常与“母慈子孝”的传统绑定,例如认为下巴圆润带痣的女性更具包容性,能营造和谐家庭氛围。这些解读既包含对生理特征的观察,也渗透着社会价值观的传递。

四、科学视角下的重新审视

现代遗传学研究表明,痣的分布主要受基因与紫外线暴露影响,与性格或命运无直接关联。例如,子女宫区域的痣多因黑色素细胞聚集形成,与生育能力并无生物学联系。心理学则指出,将亲子矛盾归因于痣相可能掩盖真正的家庭教育问题,如沟通不足或教育方法失当。

面相学的文化价值仍不可忽视。它作为古人观察经验的总结,反映了对家族传承的敬畏。例如,“克子痣”的警示作用可能促使父母更关注子女健康,而“利子女”痣相则强化了家庭凝聚力。这种文化心理机制,在当代仍可通过批判性继承发挥作用。

总结

传统面相学中的“克子女”与“利子女”痣相学说,本质是古人对生命规律的经验化解读。尽管现代科学否定了其生理决定论,但其背后蕴含的家庭观与教育警示意义仍值得深思。未来研究可进一步探讨这些理论在不同文化语境中的演变,或结合大数据分析痣相与性格的统计学关联。对于公众而言,理性看待痣相、注重科学育儿方法,或许是对传统文化更健康的继承方式。