人类ABO血型系统的遗传遵循孟德尔定律,其核心在于显性与隐性基因的表达规则。A型血由显性基因A主导,当父母携带A基因时,子女可能表现为A型或O型。例如,父母若均为A型血(基因型可能为AA或AO),子女有75%的概率继承A型血,25%的概率为O型血。这种显隐性机制解释了为何两个A型父母可能生出O型子女,也揭示了血型遗传的复杂性。

在A型血的基因组合中,存在纯合(AA)与杂合(AO)两种形式。当父母均为杂合型AO时,子女有25%的概率继承双隐性O基因,表现为O型血。值得注意的是,A型血的显性特征不仅体现在抗原表达上,还可能影响其他生理特性。例如,A型血人群的胃酸分泌水平较低,这与基因调控的消化酶活性相关。这些发现提示,血型基因的多效性可能通过代谢途径间接影响个体健康。

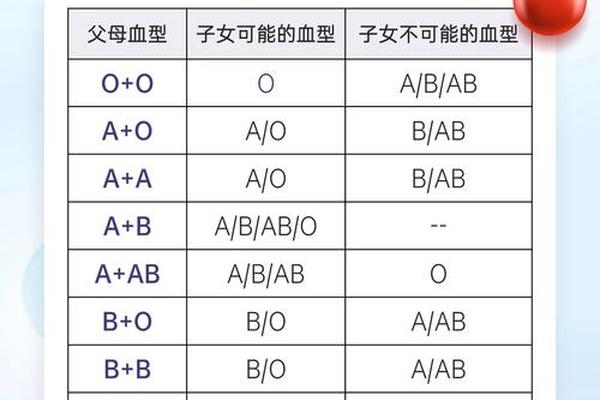

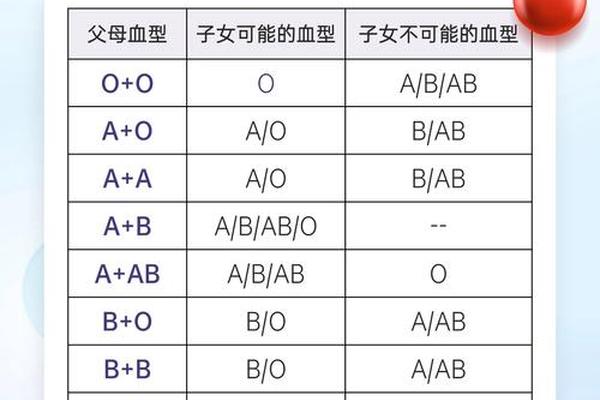

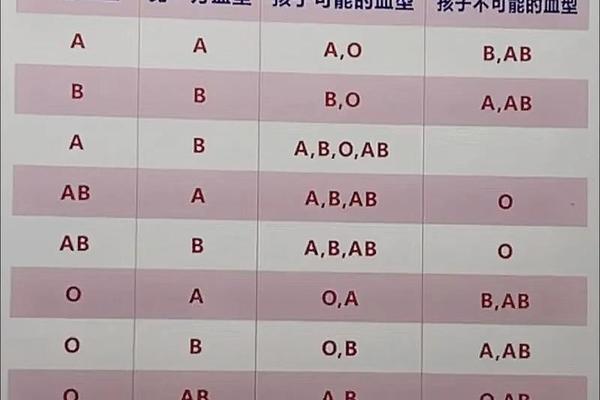

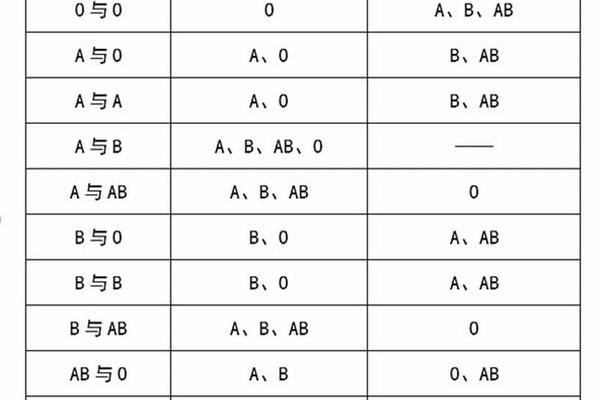

父母血型与子女A型的可能性

当女儿为A型血时,父母的血型组合存在多种可能。经典遗传学表明,父母中至少一方需携带A基因。若父母均为A型(AA/AO),或一方为A型另一方为O型(AO+OO),均可能生育A型子女。更特殊的情况是,当父母中一方为AB型而另一方为O型时,在罕见情况下(如顺式AB型突变),子女仍可能表现为A型。这打破了传统认知中AB型与O型父母只能生育A/B型子女的规律。

血型遗传的复杂性还体现在多系统交互作用。例如,Rh血型系统与ABO系统独立遗传,父母若为A型且Rh阴性,子女可能继承不同Rh因子。临床数据显示,我国汉族人群中Rh阴性仅占1%,但在苗族等少数民族中可达5%。这种族群差异提示,在分析父母血型与子女关系时,需综合考虑地域与种族因素。

A型血家庭的优劣势探讨

从生物学角度看,父母双方均为A型血具有基因型稳定性优势。这类家庭中,子女血型可预测性较强,在紧急输血等医疗场景下能提供更高安全性。但研究也发现,A型血人群对某些疾病存在易感性。例如,A型抗原与幽门螺杆菌结合力较强,导致消化性溃疡发病率较其他血型高30%。这些发现提醒A型血家庭需加强特定疾病的预防筛查。

在认知功能方面,血型与智力关联存在争议。部分研究认为A型血个体具有更强的逻辑思维能力,但这类结论缺乏大规模双盲实验支持。更值得关注的是,血型基因可能通过表观遗传机制影响神经递质代谢。例如,A型血相关基因FUT1被发现与多巴胺受体表达存在弱相关性,这可能解释部分A型血人群表现出的谨慎性格特征。

特殊案例与基因变异的启示

2018年陕西发现的顺式AB型案例,颠覆了传统血型遗传认知。这类突变使AB基因共存于同源染色体,导致AB型父母与O型配偶生育AB型子女成为可能。此类罕见变异(发生率约17万分之一)提示,临床中遇到血型不符的亲子关系质疑时,需优先考虑基因检测而非直接否定亲缘关系。现代分子生物学技术如STR分型,已能将亲子鉴定准确率提升至99.9999%。

另一个特殊案例是孟买血型系统,其缺乏H抗原导致常规ABO检测失效。这类人群若与普通A型血通婚,子女可能表现出违反常规的血型组合。这些极端案例印证了血型系统的生物学多样性,也暴露出传统血清学检测的局限性。未来研究需整合基因组学数据,建立更完善的血型遗传预测模型。

血型遗传既是生命科学的重要课题,也承载着社会意义。本文通过解析A型血家庭的遗传规律,揭示了显隐基因作用机制与特殊变异的生物学基础。对于“父母是否应为特定血型”的疑问,科学视角强调遗传多样性价值大于单一血型优劣。建议公众以理性态度看待血型关联研究,在涉及亲权认定等重大问题时,始终以DNA检测为金标准。未来研究可深入探索血型基因的多效性表达,及其与复杂疾病的交互作用机制,这将为精准医学提供新的突破口。