从皮肤医学角度看,身体上的黑点主要分为后天性色素痣、扁平疣、脂溢性角化病等类型。后天性色素痣是最常见的良性皮肤肿瘤,由黑素细胞聚集形成,颜色多为深褐或黑色,直径通常小于6毫米。这类黑点并非突然出现,而是随着时间推移逐渐显化,青春期或妊娠期因激素变化可能出现数量激增。

医学上根据痣细胞的分布位置,将色素痣细分为交界痣、皮内痣和混合痣。交界痣多呈扁平斑疹状,常见于手掌、足底等摩擦部位,存在潜在恶变风险;皮内痣则表现为半球形隆起,多见于头颈部,极少恶化。值得注意的是,黑色素瘤这一恶性皮肤癌常以不规则黑点形态出现,需通过“ABCDE法则”(不对称性、边缘模糊、颜色不均、直径超5毫米、短期变化)进行初步判断。

二、相学视角下的黑点解析

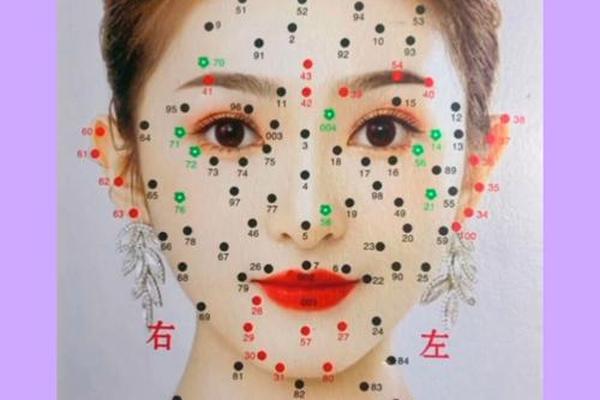

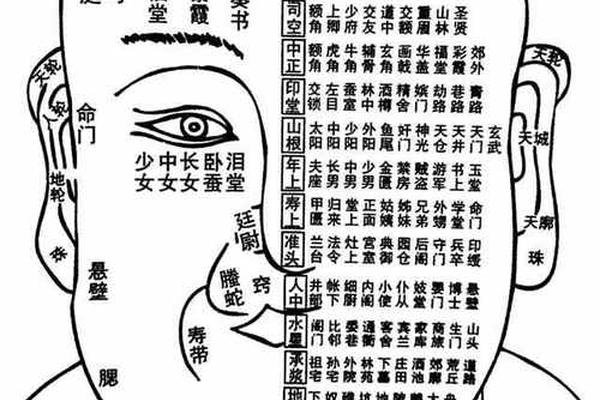

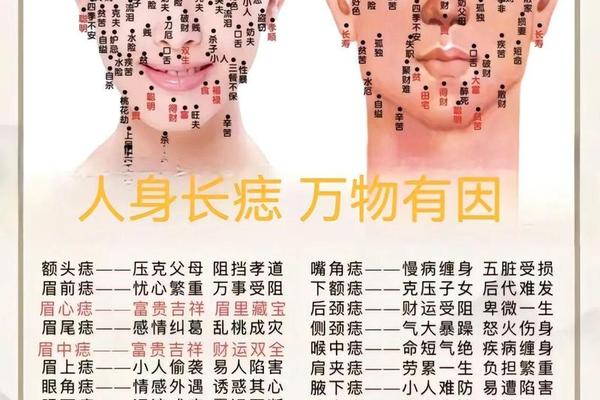

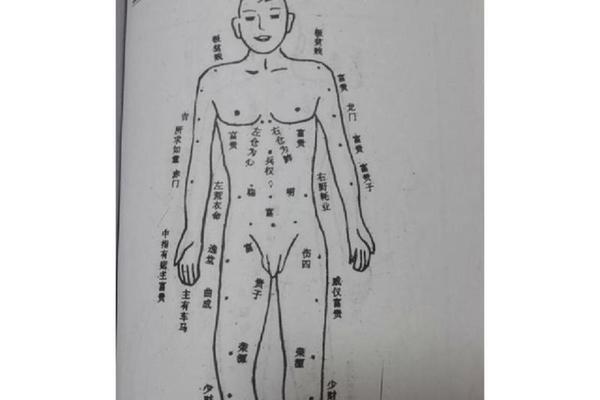

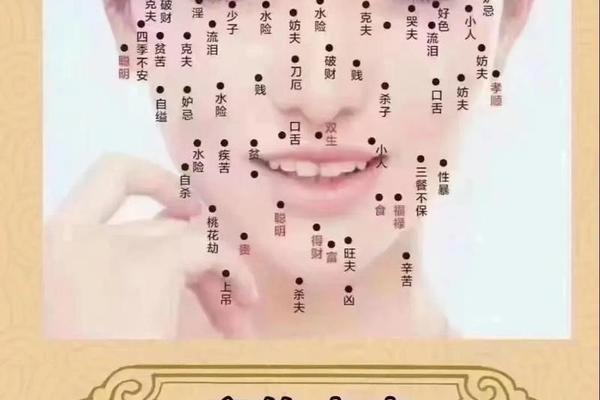

中国传统相学将黑点统称为“痣”,并赋予其吉凶寓意。相学理论认为痣是“上天垂相”,通过色泽、形状、位置反映个人命运。例如,色泽光润如漆的痣主富贵,晦暗混浊则预示凶兆。网页1详细列举了13种面部痣相,如眼尾痣象征桃花劫,眉间痣暗示极端运势,这类理论将人体黑点与性格、事业、家庭运程紧密关联。

相学对黑点的分类更侧重象征意义。例如“显痣”与“隐痣”的划分,强调面部可见的痣多凶,而隐蔽部位如胸、臀的痣多吉。值得注意的是,相学对“活痣”(长毛的痣)的推崇与医学观点存在差异——医学认为痣毛与恶性程度无关,而相学视其为生命力旺盛的标志。

三、医学与相学的认知差异

医学关注黑点的生物学属性,通过组织病理学分析其性质,强调早期识别恶性病变的重要性。例如黑色素瘤的5年生存率与发现阶段密切相关,早期治愈率可达90%以上。而相学则构建了一套符号化解读体系,将黑点视为命运密码,这种文化现象反映了古人通过观察身体特征寻求命运规律的心理需求。

两者对“良性黑点”的处理建议差异显著。医学建议多数色素痣无需干预,仅当影响美观或出现恶变迹象时需手术切除;相学则主张通过点痣改变运势,但激光治疗可能破坏痣细胞结构,增加病理诊断难度。这种冲突提示公众需平衡科学认知与文化传统,避免盲目祛痣带来的健康风险。

四、日常识别与管理建议

对于普通黑点,可采用“双轨观察法”:医学层面定期用ABCDE法则自查,重点关注手足、黏膜等黑色素瘤高发部位;相学层面则可通过古籍或专业相师了解痣相含义,但需注意不同流派解读存在差异。若发现黑点短期内增大、出血或边界模糊,应立即就医而非依赖相学判断。

建议建立“健康-文化”双重认知框架。医学上,40岁以上人群每年应进行皮肤镜检查;文化层面,可将痣相解读作为心理调适工具,但需警惕商业化的迷信营销。未来研究可探索中西医结合视角下的痣相分析,例如通过大数据统计特定痣相人群的健康风险,实现传统文化与现代医学的交叉验证。

总结

身体上的黑点既是皮肤组织的自然现象,也是文化符号的载体。医学视角强调其作为健康警示信号的功能,相学理论则赋予其社会心理意义。公众在关注黑点时,应以医学诊断为基础,文化解读为补充,避免因迷信操作延误治疗。随着皮肤影像学技术的发展,未来或可通过人工智能实现痣相的自动化健康风险评估与文化解读,为这一古老命题注入科学内涵。